서울이야기 21 - 덕수궁 돌담길(2)

1895년 4월 16일, 한성부윤 유정수(柳定秀)는 ‘도로를 범(犯)하여 가옥을 건축하는 일을 일체 금하는 명령’을 발했다. 갑신정변 후 망명했던 박영효가 귀국하여 내각에 참여한 지 넉 달이 지난 시점의 일이었다. 동년 8월에는 다시 내각에서 ‘도로수치(道路修治)와 가가기지(假家基地)를 관허(官許)하는 건’을 결정했다. 이로써 도로변 가가 신축이 금지되었고, 이미 있는 가가도 건축 자재, 높이와 너비, 건물과 가로 사이의 거리 등을 통일하여 정돈된 모습을 보이도록 했다. 이를 우리나라 최초의 지구단위계획이자 경관 관리 지침이라 해도 틀린 말은 아닐 것이다. 이는 외국인에게 보이기 부끄러운 누추하고 너저분한 거리를 일거에 정돈하겠다는 의지 - 1960년대에도 이런 권력의 의지가 두드러지게 나타난 일이 있었다. 이에 대해서는 한참 후에 이야기할 기회가 있을 것이다 - 의 표현인 동시에 1880년대 중반 한 차례 시도한 바 있던 ‘도로의 경제성’을 높이려는 조치였다. 그러나 1896년 2월 고종이 러시아공사관으로 이어(移御)하고 박영효가 재차 망명함으로써 이 조치는 중도반단되었다.

앞에서도 언급했지만 고종이 러시아공사관에 머물고 있던 때인 1896년 9월 29일, 내부령 제9호로 공포된 ‘한성내 도로의 폭원(幅員)을 규정하는 건’은 형식적으로는 한 해 전에 실행하려다 못한 일을 마무리지으려는 것이었다. ‘구본신참(舊本新參)’이라, 갑오 을미년에 이른바 ‘개화파’들이 하고자 했던 일 중 민정(民情)과 시의(時宜)에 맞는 일은 굳이 그만 두지 않겠다는 성의(聖意)가 작용한 탓일까. 그러나 박영효가 생각한 ‘대군주의 권력’과 고종이 생각한 ‘황제의 권력’ 사이에는 천양지차(天壤之差)가 있었다. 박영효는 기존 도로에 굳이 새로운 정치적 상징성을 추가할 필요를 못느꼈으나, 고종은 ‘법고창신(法考創新)’하는 방식으로 새 나라, 새 도읍을 만들고 싶어 했다. 고종은 유교적 군신관을 유지하면서도 루이 14세 같은 ‘절대군주’가 되고자 했다. 1899년 8월에 공포된 ‘대한국 국제’는 명색은 국제이나 제1조를 빼고는 모든 조항이 황제의 권력을 설명하는 것으로 채워져 있다. “제1조, 대한국은 세계 만국에 공인되온 바 자주 독립하온 제국이니라. 제2조, 대한제국의 정치는 이전부터 오백년간 전래하시고 이후부터는 항만세(恒萬歲) 불변하오실 전제 정치이니라. 제3조, 대한국 대황제께옵서는 무한하온 군권을 향유하옵시느니 공법(公法)에 이르는 바 자립 정체이니라. 운운.”

<사진 1> 경운궁 증축 공사는 고종이 러시아공사관에 있을 때 시작되어 환궁한 이후에도 오랫동안 계속되었다. 공사는 궁궐 내부에서만 진행된 것이 아니라, 궁궐 외부의 가로로까지 확대되었다. 이에 따라 규모는 크게 줄어들었지만 대한문 앞이 경복궁 앞처럼 ‘광장’으로 기능하게 되었으며, 외국인들은 이 장소를 ‘public park'으로 표현하기도 했다.

1882년 이래 조선의 권력자들은 여러 경로를 통해 서양 도시들에 관한 정보를 얻을 수 있었다. 이 땅에 들어와 있던 외국인 고문관이나 기술자들 - 그 중에는 건축기사도 있었다 -, 1882년 미국행 보빙사(報聘使)를 필두로 세계 각 도시를 방문했던 조선인 관리들, 그리고 외교관과 선교사들이 서양 도시와 가로망에 관한 다양한 정보를 전해 주었다. 그런데 이 무렵 서구 각국의 수도(首都)는 주로 ‘제국주의적이고 절대주의적인 공간관’을 담고 있었다. 많은 도시의 중앙부에는 절대적 존재인 황제(皇帝)의 위엄(威嚴)과 은덕(恩德)이 사면팔방으로 뻗어나가는 것을 형상화한 환상방사선형(環狀放射線形) 도로망이 채택되어 있었다. 군주가 신하를 통해 백성과 만나는 ‘단방향의’, ‘계서적(階序的)’ 관계가 아니라 황제가 직접 만민(萬民)과 소통하는 ‘다방향의’, ‘직접적’ 관계가 도시 공간 위에 도로망으로 표현되었던 것이다.

고종은 한성에 이 공간관을 적용하고 싶어 했다. 물론 서울의 중심을 바꾸고, 도로체계를 개편하는 것은 『주례(周禮)』가 가르친 바 유교적 공간과는 전혀 무관한 체계를 만드는 일이었다. 그러나 절대주의적 군민(君民) 관계는 이 땅에서도 일찌기 정조(正祖)가 ‘만천명월주인옹(萬川明月主人翁)’으로 자호(自號)하면서 표방한 바 있었다. 고종으로서는 이를 빌어 ‘동도(東道)’를 이으면서 ‘서기(西器)’를 채용한다는 명분을 세울 수 있었다. 내부령 9호가 나온 직후, 종로와 남대문로는 국초의 너비를 대략 되찾았고 도로 양편의 행랑도 면모를 일신했다. 이어 1897년 6월, 고종은 러시아공사관을 나와 경운궁으로 들어갔다.

<사진 2> 대한제국 황제 즉위식이 열리던 날의 경운궁 앞. 경운궁이 대한제국의 정궁(正宮)이 된 이후 그 앞 ‘광장’은 여러 용도로 사용되었다. 그 용도 중에는 심지어 대중 시위(示威)도 있었다. 대한제국 시기 이 광장은 황제의 위의(威儀)를 과시하는 장소에 머문 것이 아니라, 황제와 민(民)의 소통(疏通)을 매개하는 구실도 했다.

고종은 러시아공사관에 머물면서 새로운 나라와 새로운 황도, 새로운 황궁을 구상했던 모양이다. 경운궁 수리 공사는 독립협회가 대대적인 환궁 운동을 벌이기 전인 1896년 7월부터 시작되었다. 이 공사가 반년여만에 얼추 마무리되자 고종은 경복궁을 아예 버려 두고 이 곳으로 이어(移御)했다. 이후에도 선원전, 함녕전, 보문각 등을 영건하는 공사가 지속되었고, 1898년 4월에는 궁궐 주변의 외국인 가옥을 일부 매입하여 부지를 확장하고 경내에 수옥헌, 중명전, 정관헌 등 여러 채의 양관(洋館)을 신축했다. 그런데 경운궁은 처음부터 궁궐로 조영된 건물이 아니었던 데다가 - 이 궁궐은 본래 성종의 형 월산대군(月山大君)의 집이었다. 임진왜란 때 선조가 임시 행궁(行宮)으로 삼았기 때문에 궁호가 붙었을 뿐, 광해군 대 인목대비를 유폐시킨 것 말고는 그 후에 궁으로 사용된 적이 없었다 - 부지의 일부가 외국 공관에 할당되어 있었기 때문에 황궁다운 위엄을 갖추기에는 한계가 있었다. 이 한계를 극복하기 위해 고안된 방안이 경운궁 옆의 경희궁을 수리하여 한 궁궐처럼 사용하는 것이었다. 경운궁과 경희궁을 잇는 궁궐 컴플렉스 조성 사업은 1901년 8월, 폴란드계 독일인 기사의 설계로 홍교를 건설함으로써 본격화되었다. 서대문로를 횡단하여 양 궁궐을 잇는 이 대형 육교는 이 땅 최초의 육교였다. 홍교 건설 이후 경희궁 내 여러 전각에 대한 수리가 시작되었고, 이는 러일전쟁 직전까지 지속되었다. 일제는 통감부를 설치한 직후부터 경희궁을 다른 용도로 돌리고자 했지만, 고종이 황위에 머물러 있던 동안에는 이 궁궐을 확장하려는 생각을 결코 버리지 않았다. 경운궁과 경희궁이 서로 이어진 궁궐 컴플렉스가 되면 그 사이를 관통하는 종로는 바로크적인 ‘장대한 직선 경관축’을 형성하면서 황도(皇都)의 메인스트리트가 될 것이었다.

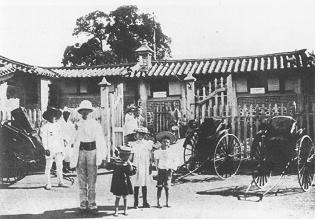

<사진 3> 대한문 옆 팔레스 호텔. 외국인은 고종이 가장 적극적으로 소통(疏通)하고자 한 대상이기도 했다. 팔레스 호텔은 경운궁 뒤의 손탁호텔과 더불어 황제를 ‘배알’하고자 하는 외국인들이 주로 묵는 공간이었다. 경운궁이 정비된 직후부터 대한문 주변은 빠르게 근대색(近代色)을 입기 시작했다. 그렇다 보니 그 길을 지나는 사람들조차 ‘분위기’에 걸맞는 ‘근대적 외양’을 갖추어야 했나 보다. 갓 쓰고 두루마기 입은 채 ‘선글라스’를 쓰고 걸어가는 ‘한국 신사’가 인상적이다.

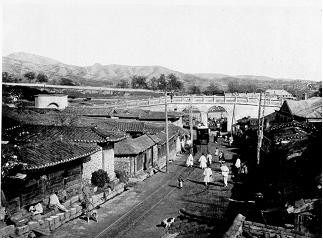

<사진 4> 황궁으로 일차 정비된 경운궁 전경.

경운궁이 어색하나마 황궁다운 면모를 갖추자 고종은 국호를 대한제국으로, 연호를 광무(光武)로 하는 새 나라를 출범시켰다. 더불어 경운궁은 새 제국(帝國)의 새 황궁(皇宮)이 되었다. 이 때를 전후하여 황궁 주변에서 도로 신설 공사가 진행되었다. 고종은 경운궁으로 옮기면서 그동안의 노고(?)를 치하하는 뜻으로 러시아 공사에게 거금을 하사했는데, 웨베르 공사는 그 돈을 공사관 뒷쪽의 새문안길을 확장하는 자금으로 다시 내놓았다. 경운궁을 중심에 두고 만들어진 새 도로망은 종로, 남대문로, 육조거리, 새문안길 등 기존의 주요 도로와 연계되면서 이 도시 도처에서 황궁을 쳐다 보고 황궁에 접근할 수 있게 하는 시선(視線) 및 동선(動線)의 유도장치로 기능했다. 고종은 정조가 그랬던 것 처럼, 백성들에게 자신을 옴니프레젠스 omnipresence한 존재로 인식시키고 싶어 했고, 새 도로를 그 구체화의 수단으로 삼았다. 여러 개의 나무 가지 사이에 끝을 건 거미줄처럼, 새 도로망은 경운궁을 서울의 모든 대로와 연결되는 공간적 중심으로, 그리하여 마침내 상징적 중심으로 끌어 올리려는 생각에서 구상된 것이었다. 그러나 그것만으로 황궁을 존엄하고 신성한 공간으로 만들 수는 없었다. 다른 장식들이 필요했다. 도로 개설이 끝나자 마자 도로를 가로(街路)로 만들기 위한 건축물들과 정치적 상징성을 갖춘 건조물들이 신축되기 시작했다.

<사진 5> 경운궁과 경희궁을 연결한 이 땅 최초의 보도육교이다. 화강암제의 이 거대한 구조물은 종로와 새문안길 양쪽에서 모두 조망되는 것으로서 궁궐은 아니되 바로 궁궐을 연상시키는 요소였다. 한동안 경운궁에 러시아공사관으로 연결되는 땅굴이 있다는 이야기가 떠돌았고, 그것은 고종에게 ‘개구멍’ 드나드는 황제의 이미지를 덧씌우는 근거로 이용되기도 했다. 그러나 이는 이 홍교 교각이 러시아공사관 경내를 지났던 것이 와전된 탓인 듯 하다. 내 생각으로는 경운궁 후원을 샅샅이 뒤진다 해도 땅굴을 발견할 수는 없을 것 같다. 러시아공사관측이 땅굴을 허용했다면 교각 하나쯤 경내에 놓인다고 해서 항의하지는 않았을 것이기 때문이다.

대한제국 황제 즉위식이 거행된 원구단(圓丘壇)은 경운궁 대한문 정면에 있던 남별궁(南別宮) 터에 들어섰다. 원구단을 남별궁 터에 지은 것은 일차적으로 남별궁이 경운궁 정면의 대표적인 랜드마크였던 데 이유가 있었지만, 더불어 이 장소에 각인된 ‘상징의 역전’을 기도한 때문이기도 하다. 남별궁은 본래 태종의 부마 조대림의 집터로서 처음에는 ‘소공주댁’이라 불렸다. 이 일대가 소공동으로 불리게 된 연유인데, 임진왜란 때 명나라 장수 이여송(李如松)이 이 집에서 거처한 이래 중국 사신들의 숙소나 연회장으로 자주 이용되었다. 또 임오군란 직후 부임해 온 초대 총판조선상무위원(總辦朝鮮商務委員) 진수당(陳壽棠)도 한 때 이 곳을 사무소로 썼다. 그런만큼 남별궁 자리는 한국에 대한 중국의 영향력을 상징하던 곳이었고, 그 주변에는 중국 상인들이 다수 거주하고 있었다. 중국으로부터의 독립과 새로운 ‘천하’의 건설을 상징하는 원구단을 바로 이 남별궁 자리에 설치하기로 결정한 것은 1897년 9월 6일의 일이었다. 공사는 10여일만에 완료되어 그 달 17일에 황제 즉위식이 거행되었던 바, 이는 그 자체로 대청 사대관계의 완전한 종식을 알리는 것이었다. 행사는 그것으로 일단 끝났지만, 그 후에도 원구단은 새 ‘천하’의 중심이자 ‘제국의 상징’으로 꽤나 오랫동안 자리를 지켰다.

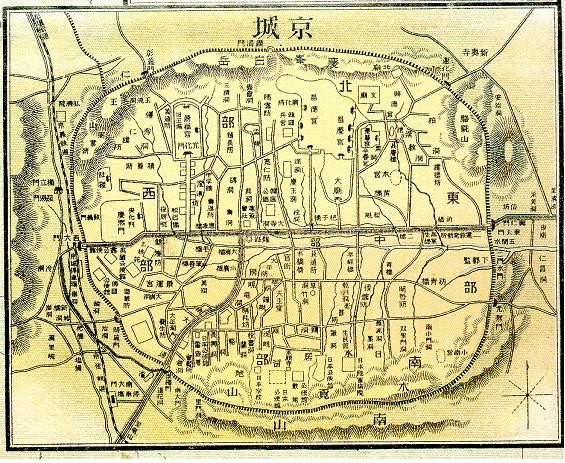

<사진 6> 1908년 학부에서 발행한 지도이다. 경복궁에서 남쪽으로 뻗은 육조거리는 가는 선으로 묘사된 반면 종로와 신문로가 일직선으로 연결되어 남대문로와 함께 뚜렷한 정(丁)자형을 이루고 있다. 경운궁 앞은 남대문로와 신문로 사이를 거미줄처럼 잇는 방사선형 도로망의 중심으로 동선(動線)과 시선(視線)의 종점(終點)이 되었다.

<사진 7> 독립문과 독립관. 독립문을 통과하는 의주로는 남대문에서 성벽을 따라 이어지는 길이었으나, 신문로가 확장, 정비됨으로써 경운궁, 경희궁과도 연계되었다.

광무 원년(1897) 11월 20일에는 대중국 사대관계의 또 다른 핵심 상징물이던 영은문(迎恩門) 북쪽에 독립문이 완공되었다. 서재필 - 독립신문 - 독립협회 - 독립관 - 독립문을 하나의 연상체계 위에 올려 세운 교과서 탓에 독립문을 서재필이 세운 것으로 알고 있는 사람들이 아직 많지만, 그 건립 자금의 상당액은 황실에서 나왔다. 독립문 건립사업에 국한해서 본다면 독립협회는 이 사업의 관민측(官民側) 대표였을 뿐이다. 문으로서는 전혀 쓸모 없는, 그야말로 상징성말고는 아무것도 가진 게 없는 이 문을 세우기 위해 대대적인 모금운동이 벌어졌다. 원구단이 황권(皇權)을 상징했면 이 문은 국권(國權)을 상징했다. 대한제국은 비록 ‘황제가 무한한 군권(君權)을 향유하는 전제군주국’이었지만, 그 군권을 행사하는 데에는 민(民)의 협찬(協贊)이 필요했다. 아마도 고종은 이 문이 ‘백성이 황제를 보필하여 독립의 기틀을 굳건히 다진다’는 관념을 퍼뜨리는 데 도움을 주리라 기대했을 것이다.

<사진 8> 경운궁에서 바라 본 원구단과 황궁우. 원구단은 경운궁의 정문이던 대안문(大安門) 정면에 위치하였다. 그 탓에 건물 자체의 형식이 갖는 ‘신성의 이미지’를 바로 경운궁에 덧씌울 수 있었다.

<사진 9> 육조거리와 종로의 교차점, 신문로와 종로의 연결점에 건립된 기념비전. 지금은 그 규모가 크게 축소되어 교보빌딩에 부속된 ‘미술품’ 처럼 되어 있지만, 이 기념비전은 서울의 상징적, 물리적 중심점에 위치하여 이 도시가 ‘신성한 황제’를 중심으로 개조되고 있음을 - 그것도 민(民)의 자발성에 기초하여 - 보여주는 구실을 했다.

광무 6년(1902)에는 혜정교 옆, 기로소(耆老所) 앞에 ‘칭경기념비전’이 만들어졌다. 고종이 즉위 40년, 51세가 되는 것을 기념하기 위해 만든 비석이 영주(永住)할 전각(殿閣)이었다 - 홍순민에 따르면, 조선시대 궁중 건물의 위계는 전(殿) 당(堂) 합(閤) 각(閣) 재(齋) 헌(軒) 누(樓) 정(亭) 순이었다. 우리나라 전국에 걸쳐 비각(碑閣)은 무수히 많지만 내가 아는 한 비전(碑殿)은 아것 하나뿐이다. 전(殿)이란 왕과 왕후, 대비만이 거처할 수 있는 최고위 건물이다. 그러니 비석(碑石)으로서는 최고의 호사를 누리고 있는 셈이다. 단, 지금 기념비전이 놓여 있는 ‘꼬락서니’를 생각하지 않는다면 -. 기념비전이 들어선 자리는 조선 후기 역대 왕들이 백성의 상언(上言)을 받아들인 장소로서 왕과 백성간 소통의 상징점으로 이미지화된 곳이었다. 이 비전(碑殿)은 애초 대대적인 국가 행사로 치르려던 칭경기념식을 앞두고 관민이 함께 출자하여 만든 것으로서 조선 후기 이래 이 장소가 가져 온 상징성을 계승하는 의미를 담고 있었다.

<사진 10> 1904년 러일전쟁 발발 직후 서울시가를 행진하는 일본군대. 좌측 건물들은 이 시점까지 황도 건설 사업이 이루어낸 성과를 보여 준다.

<사진 11> 손탁호텔의 인력거 대기소. 고종이 러시아공사관에 이어한 직후 웨베르공사의 처형 존타그(한국명 손탁)가 한동안 시중을 들었는데, 고종은 그에 대한 보답으로 경운궁 뒤편의 건물을 하사했다. 존타그는 그 터에 새 건물을 지어 호텔을 개업했던 바, 이 호텔은 개업 직후 정동구락부의 회합장이 되었다. 정식 명칭은 Sontag Hotel이었지만, 당시 외국인들은 흔히 Railway Horel이라고 불렀는데, 이는 호텔이 경인철도 경성정거장에 인접해 있었기 때문이다. 호텔 터는 현재 이화여고 동문 주차장 자리이다.

이들 세가지의 상징적 건조물은 숭례문, 소의문 등 국초에 만들어진 건조물들과 함께 새 황궁(皇宮)으로 접어드는 길목을 표시하는 랜드마크로 기능했다. 도로를 통한 동선(動線)의 통제체계에 뒤이어 건조물을 이용하여 시선(視線)을 자극하는 체계가 만들어진 것이다. 같은 무렵, 경운궁 주변 일대의 건조물 경관도 빠르게 서구화되어 갔다. 당장 경운궁 안에서 석조전(石造殿) 건물이 착공된 것이 1900년의 일이었거니와, 그 인근에는 철도역사 - 경인철도 경성정거장 - 와 호텔 - 손탁호텔과 팔레스호텔 - , 외국 공관과 서양식 학교 - 배재학당과 이화학당 - , 교회 - 정동교회와 새문안교회 - 들이 새로 들어서거나 서양식으로 개축되었다. 이 시기 경운궁 주변 경관은 ‘몰라볼 만큼 달라진 서울’(이사벨라 버드 비숍)을 대표하는 것이었다. 그 거리를 지나는 사람들이 변화된 경관에 쉽게 적응했는지, 아니면 어색해 하고 당혹스러워 했는지를 알 도리는 없다. 그러나 어쨌든 일단 지표 위에 고정된 구조물은 ‘영속의 환상’을 심어 줄 정도로 오래 가기 마련이어서, 사람들은 새로운 분위기, 새로운 시각 요소에 반응하면서 ‘권력의 의지’를 감지하고 수용해 나갔을 것이다.

<사진 12> 외국공관들이 에워싸고 있는 경운궁. 서구 제국의 공사관 건물이 대개 정동에 들어서게 된 것은 1885년의 거류지 확정에 관한 김윤식과 청, 일 양국 대표간 회담의 결과였지만, 경운궁이 황궁이 된 이후 외국 공관이 갖는 상징성은 크게 달라졌다. 외국 공관들 틈새에 낀 ‘황궁’에 대한 오늘날의 비판적 시각과는 별도로, 고종은 외국 공관들이 경운궁을 ‘옹위’하는 모양새에 흡족해 했을 지도 모른다.

고종이 경운궁 주변에 새로 만든 길들은 오랫동안 덕수궁 돌담길로 불렸고 오늘날은 ‘서울 걷고 싶은 거리 1호’로 지정되어 있다. 서울시는 아예 이 길 중앙부를 ‘걷고 싶은 마음’이 들게끔 꼬불꼬불하게 장식해 놓았다. 당시의 척도로는 결코 좁은 길이 아니었지만 - 일제 강점기 서울의 상징적, 현실적 도심이던 본정(本町) = 충무로와 비교해 보라 - , 오늘날 이 길은 디자인상의 특성까지 덧붙여져 ‘도심의 오솔길’에 지나지 않게 되었다. 주변의 옛 건물들 다수가 흔적도 없이 사라진데다가 그 자리를 인간적 척도를 훨씬 뛰어 넘는 초거대 건물들이 차지하고 있는 탓에 길의 왜소성은 더 두드러진다. 그러나 아무리 많은 변화가 있었다고 해도 애초부터 이 방사선형 도로들이 길지도 넓지도 않았음은 엄연한 사실이다. 새 도로의 폭이 좁고 길이가 짧았던 만큼, 대한제국의 권력 기반도 협소했고 그 시대도 오래 가지 못했다. 고종은 ‘천하만민 사이에 편재(遍在)하는 황제’를 꿈꾸었겠지만, 그가 만든 황도(皇都)조차 그 꿈을 온전히 구현해 줄 수는 없었다.

<사진 13> 경인철도 경성정거장. 오른쪽에 프랑스공사관 첨탑이 보인다. 경부철도 완공과 더불어 남대문정거장 - 오늘날의 서울역 - 이 대규모로 확장되기 전까지는 이 역이 서울의 중앙역이었다.

※ 속설에 ‘연인이 덕수궁 돌담길을 함께 걸으면 이별하게 된다’는 것이 있는데 무엇 때문에 이런 말이 나돌게 되었는지는 확실치 않다. 여러 이야기가 있으나 내 생각에는 두 가지가 그나마 설득력이 있는 듯 하다. 하나는 1927년 이후 경성재판소 - 현 서울시립미술관 - 가 정동에 들어선 이래 이혼소송이 이 곳에서 진행되었기 때문이라는 것이고, 다른 하나는 배재학교 학생과 이화학교 학생들이 정동 입구로 나란히 걸어 들어가다가 정동교회 앞에서 헤어지기 때문이라는 것이다. ‘연인’과 이혼하기 위해 다투는 부부’는 분위기상 확연히 표시가 날 터이니 뒷 이야기가 더 사실에 근접한 것 같기도 하다. |

|