조선왕조는 역사 기록을 많이 남겼다. 조선 초기부터 임금이 죽으면 ‘실록청’이라는 임시 편찬기구를 만든 뒤, 재위 기간에 만들어진 여러 사초를 모아서 방대한 분량의 <실록>을 편찬했다. 승정원에서는 임금께 올리거나, 임금이 내린 문서들, 임금과 관원들이 나눈 공식적인 대화를 모아 <실록>보다 더 방대한 <승정원일기>를 작성했다. 조선 후기 정조대부터는 규장각에서 임금이 봐야 할 자료만을 따로 뽑아서 <일성록>도 편찬했다. 이 세 가지는 국가적 차원에서 만든 국가기록물이다.

조선의 방대한 기록

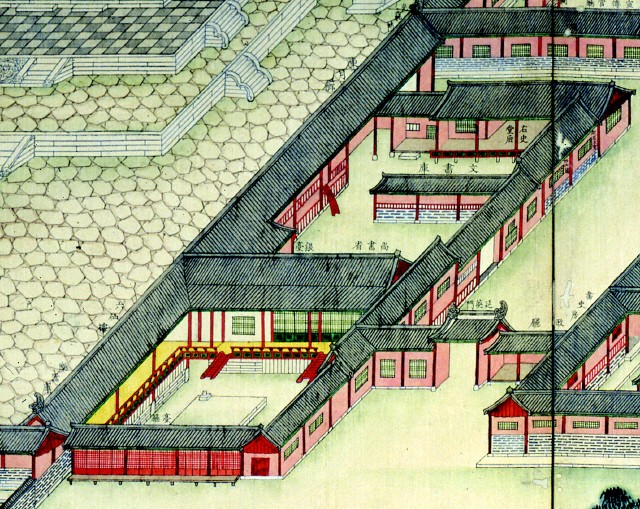

각 관서들 역시 나름대로 자신이 발송하고 수납한 문서를 모아 베껴놓았다. 일례로 <비변사등록>은 비변사에서 취급한 문서들을 베껴 모은 것인데, 앞의 국가기록물들과 견주어도 손색이 없다. 규장각에서는 <내각일력>이라는 책을 만들었다. 그 밀도가 높고 분량이 많다. 대규모 행사가 있을 때마다 업무를 꼼꼼히 기록한 <의궤>는 또 얼마나 종류도 많고 내용이 상세한가. 각 관서마다 수많은 종류의 ‘등록’을 비롯한 각종 기록물들은 세계에 유례가 없을 만큼 풍부한 자료로 남았다. 이 많은 기록물들은 저절로 생겨나지 않았다. 누군가 썼고, 누군가 쓰게 했으며, 누군가 관리하고, 누군가 읽었다.

임금이 신료들을 만나는 자리를 ‘연석’(筵席)이라 하고, 연석에서 오간 대화를 ‘연설’(筵說)이라 한다. 조선 중기 이후 주서, 좌사, 우사 가운데 한 사람이 연설을 받아적는 것이 관례로 굳어졌다. 주서는 승정원 소속 정7품 관원 두 자리와 특정 사안을 담당하는 ‘사변가주서’ 한 자리를 포함해 모두 세 자리가 있었다. 인원은 적은데 그들이 맡은 일은 감당하기 버겁게 많았다.

조선왕조에서 임금께 올라가는 모든 문서는 원칙적으로 승정원을 통해야 했고, 임금이 내리는 문서도 승정원을 통해서 관서나 개인에게 보내는 것이 원칙이었다. 그 문서들을 단순히 전달만 하는 것이 아니라 모두 베껴놓았다. 이런 기록물 관리의 실무 책임이 주서에게 있었다. 주서는 문서 관리 외에 사관과 함께 연석에 참석해 연설을 기록했다. 사관이 기록한 사초는 비공개가 원칙이지만, 주서의 기록은 바로 공개됐다. 승정원을 오고 간 문서들과 주서가 기록한 연설을 한 달 단위로 묶은 책이 <승정원일기>다.

좌사, 우사는 누구를 가리키는가? 사관을 좁게 해석하면 ‘한림’에 해당한다. 한림은 예문관 소속 정7품 ‘봉교’ 두 자리, 정8품 ‘대교’ 두 자리, 정9품 ‘검열’ 네 자리, 도합 여덟 자리의 관직을 묶어서 가리키는 말이다. 이들 가운데 돌아가며 두 명이 연석에 들어가서 임금을 기준으로 왼쪽 오른쪽에 자리잡았다. 좌사, 우사는 한림 가운데 바로 임금 좌우에 자리잡은 두 명의 사관을 가리켰다. 조선시대 기록물을 만드는 체계는 잘 짜여 있지 않았다. 또 기록물 생산에 가장 큰 영향력을 행사한 사람은 임금이었다. 이 때문에 임금의 자질과 생각, 역량에 따라 국가기록물의 수준도 달라졌다.

임금 따라 기록물 수준 달라져

조선 태조는 재위 7년 사관에게 즉위 이후의 ‘사초’를 바치게 하였다. 임금이 도승지에게 물었다. “당대의 역사 기록을 군왕이 보지 못하는 것은 왜 그런가?” 도승지가 대답했다. “역사는 곧이곧대로 써서 숨김이 없어야 합니다. 만약 군왕이나 대신이 자기에 대한 기록을 보면, 숨기고 꺼려서 곧이곧대로 쓰지 못하기 때문입니다.” 임금이 말하였다. “당 태종이 역사를 본 고사가 있다. 나도 이를 보고자 하는데, 역사를 담당한 신하가 기어이 이를 거역한다면 어찌 신하 된 의리가 되겠는가? 마땅히 역사서 창고를 열어 빠짐없이 바쳐라.”

태조의 명령 이후 고위 관원들과 사관들은 “임금이 당대의 역사를 보는 것은 나중에 전례가 되어 폐해가 크다”고 힘껏 반대했다. 하지만 임금은 고집을 꺾지 않았다. 고려 말 역사를 정리한 것과 자신의 즉위 뒤 사초를 골라 바치라고 재촉했다. 명령이 이루어졌는지에 대한 기록은 없다. 태조는 자신의 역성혁명을 도운 동지들과 아들들 사이에 죽고 죽이는 싸움을 보다가 왕위에서 내려왔다.

태종의 사례도 있다. 그가 친히 활과 화살을 잡고 말을 달려 노루를 쏘다가 말이 갑자기 엎드리는 바람에 말에서 떨어졌다. 부상을 입지는 않았으나, 임금은 좌우를 살피며 말하였다. “사관이 알게 하지 말라.” 말에서 떨어져 창피하거나 아픈 것보다 사관이 알게 되는 것, 그래서 실록에 남게 될 게 더 꺼려졌던 것이다. 하지만 임금의 명령은 지켜지지 않았다. 이 사실이 <실록>에 실려 600년도 더 지난 지금 나 같은 서생의 입길에 오르내리고 있지 않은가.

또 태종은 즉위 초기에 다른 사람들이 만나는 자리에 사관이 함께하는 것을 극도로 제한했다. 사관들의 입시를 주장하는 사람들의 역사적 근거는 <서경>에서 “임금의 움직임(動)은 ‘좌사’(左史)가 쓰고, 말(言)은 ‘우사’(右史)가 쓴다”는 문장에 있다. 이 좌사, 우사를 임금 가까이에 두어야 한다는 주장은 조선왕조 내내 사관들의 활동을 보장하는 논리가 되었다. 태종은 이후 결국 사관들이 공식 석상에 참여하는 것을 법제화했다.

연산군은 즉위 초, 승지와 사관들에게 선물을 많이 내리고, 잔치 자리에도 참여하게 했다. 그러다가 재위 4년이 되는 해 김일손이라는 사람이 쓴 사초를 들여오라고 명하였다. 신료들은 “그러면 후세에 직필이 사라진다”고 간언했다. 하지만 임금은 고집을 꺾지 않고 김일손을 잡아들였다. 연산군은 <성종실록>을 들이라는 명을 거역한 이들을 죽이고, 벌하면서 피바람을 불러일으켰다. 이른바 ‘무오사화’다. 연산군은 이후에도 국가기록물 내용 삭제, 사관 체제 변경, 임금의 과실이나 불초한 말을 쓰지 말 것 등을 요구했다. 그러다 재위 12년 만에 왕위에서 쫓겨나 죄인으로 죽었다.

사초 바치라던 태조

조선 후기에 들어서면서 <실록>의 판형이 커졌다. 한 면의 글자 수가 늘어났다. 이뿐만 아니라 하루치 분량이 많아졌고, 내용도 복잡해졌다. 나중에는 편찬 범례도 바뀌었다. <승정원일기>도 같은 흐름을 탔다. 당연히 다른 기록물들도 풍성해졌다. 이러한 기록물 작성의 변화를 이끄는 데 돋보이는 임금이 있다.

정조는 즉위 채 1년이 되지 않았을 무렵 한림이 작성한 사초를 묶은 책을 가져오라는 명을 내렸다. 어렵게 왕위에 오른 새 임금도 사초를 보고 싶은 유혹을 떨쳐버리기 어려웠던가보다. 이에 검열, 곧 가장 하위의 한림인 서아무개가 말하였다. “사관이 기록한 바를 임금께서는 열람할 수 없는 법입니다. 신은 감히 명을 받들지 못하겠습니다.” 정조는 이렇게 답했다. “연소한 사관이 자신의 직무를 저버리지 않았으니 칭찬할 만하도다.”

앞의 임금들 가운데 누가 가장 명석한 덕을 지녔는가? 역사는 보는 눈에 따라 평가가 달라진다. 그러나 임금의 치세 기간 동안 기록물이 얼마나 충실했는지를 보면 답을 낼 수 있다.

눈을 돌려 오늘날 정치와 기록의 관계를 보지 않을 수 없다. 대한민국은 민주공화국이다. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. ‘왕국’이던 조선을 오늘날 그대로 대입할 수는 없지만, 조선시대 임금이 기록물과 그 담당자를 대하는 태도를 오늘날 대통령이나 고위 당국자들에 비쳐볼 수 있다.

청와대에도 비서실이 있다. 어쩌면 조선왕조 승정원보다 더 막강한 권한을 갖고 있다. 청와대에 수석이 아홉, 비서관만 해도 30여 자리가 넘는다. 하지만 오늘날 청와대 비서실에 ‘주서’에 해당하는 직책이 있는지 모르겠다. 청와대를 오고 가는 모든 문서를 모으고, 대통령과 주요 인물들이 나누는 공적 언행을 모두 기록하는가? <승정원일기> 같은 기록물을 생산하고 있는가? 그런 이야기를 들어본 바도, 직접 본 바도 없다.

뜻밖에도 청와대에 ‘춘추관’이 있다. 홍보수석 밑 비서관급이다. 그러나 춘추관에서 ‘시정기’(時政記)나 ‘사초’를 기록하지 않는다. 대통령 임기 뒤, 공과를 모아 <실록>에 준하는 기록물을 편찬하지도 않는다.

직언에 유혹 떨친 정조

대통령 기록물을 위해서 높은 자리를 많이 만들 필요는 없다. 예산이 많이 필요하지도 않다. 간섭받지 않고 대통령의 언행과 관련 문서를 기록, 정리하면 된다. 이렇게만 해도 행정과 정치가 한결 좋아질 것이다. 대통령이 과거와 현실을 보는 시각 역시 더 엄정해질 것이다. 아울러 함부로 ‘올바른 역사’를 입에 담는 경거망동을 하지도 못할 것이다. 굳이 개설서를 새로 쓰고, 교과서를 다시 고치는 것이 역사를 바로잡는 길이 아니다. 청와대에 좌사, 우사, 한림, 주서와 비슷한 자리 몇 들여놓는 것부터 시작하라.

홍순민 명지대 교수·기록정보학