|

『지슬 - 끝나지 않은 세월 2』, 그리고 제주 여행

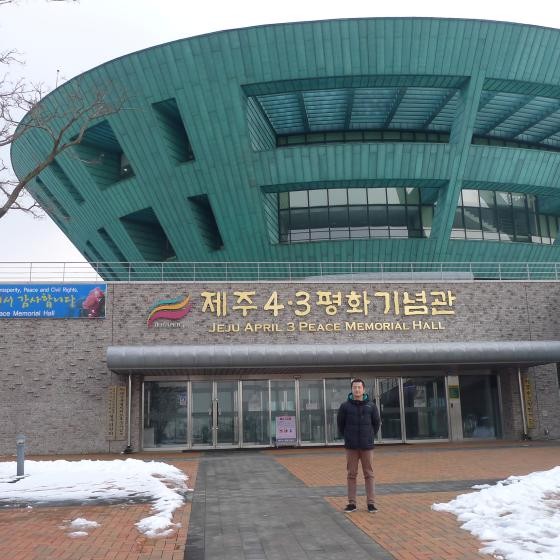

지난 2월 말 3월 초에 걸쳐 약 1주일 가량 제주도로 ‘휴가’를 다녀왔다. 딱히 목적이 있어 간 것은 아니었다. 대선의 후유증도 있었고, 인수위가 요즘 어떻다느니, 곧 새로운 대통령이 취임한다느니 하는 얘기들로 넘쳐났던 도시에서 잠시라도 피해있고 싶었던 것 같다. 때문에 온전히 ‘휴가’였고, 일종의 도피성 ‘여행’이었다.

제주는 당시 서울이 너무 추웠기에 남쪽의 섬은 도시 보다 따뜻할 것이라는 막연한 기대 속에 결정된 여행지였다. 남쪽 섬의 기온은 기대만큼 포근했다. 그러나 나의 얼굴을 직격으로 때리는 제주도 칼바람은 이곳이 마냥 ‘따뜻한 남도’가 아니라는 사실을 절실히 느끼도록 해주었다. 거기다가 그리 능숙하지 않은 운전 실력으로 제주도 여러 곳을 돌아다니려니 피로감도 이만 저만이 아니었다. “따뜻한 남쪽 섬에서의 휴가”는 시작부터 엉클어지고 있었다.

그렇게 제주를 다녀온 뒤 한 달이 지나도 쉽사리 가시지 않는 여행의 여운을 달랠 목적으로 영화『지슬 - 끝나지 않은 세월 2』이 내걸린 극장가를 찾았다. 입소문도 입소문이지만, 영화의 메인 포스터가 전해주는 강렬함에 매료되어 절로 발길이 걸어졌던 것이다.

몰다리(말다리) 상표의 달리기가 멈추고 토벌군이 넓궤(동굴)를 조여 올 때까지도 주민들은 큰 걱정 없이 며칠 지나면 곧 다시 마을로 내려갈 수 있을 것이라는 희망을 놓지 않는다. 하지만 동굴을 발견한 토벌대가 총을 쏘며 동굴 안으로 진입하려 하자 동굴 안 주민들은 절망 속에 저항을 시작한다. 저항의 방법은 단순했다. 총과 칼로 무장한 토벌대를 동굴에서 내쫓기 위해 주민들은 그저 고추를 태워 연기를 피울 뿐이다. 눈물, 콧물 범벅이 되고 수도 없이 기침을 하면서도 주민들은 그저 살기 위해 불을 피웠다. 영화는 이들이 왜 빨갱이로 내몰렸는지, 무고한 주민들이 왜 죽어가야만 했는지 그 이유에 대해서는 끝내 말을 아낀다. 즉 영화는 당시 제주의 어떤 정치적 상황도 설명하려 하지 않고, 다만 토벌대의 광기와 주민들의 살기 위한 처절한 몸부림을 담담히 그려내고 있다. 아들과 며느리에게 줄 감자를 품에 안은 채 죽음을 맞는 어머니의 마지막 말. “빨갱이가 뭐간디(뭐길래)”. 어머니가 내뱉은 이 마지막 말이 바로 영화가 그리고자 했던 당시의 제주 사람들의 모습이 아닐까. 후반부로 갈수록 영화의 내용은 지난 제주 여행의 여운과 겹쳐졌다.

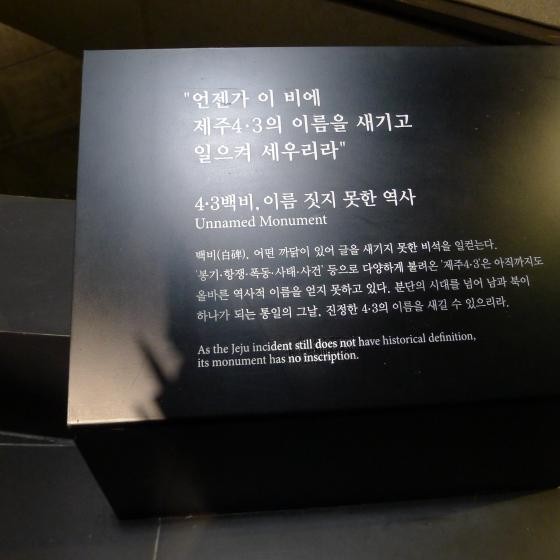

60여년이 지난 오늘날 대한민국에서도 이와 같은 답답함이 계속되고 있다는 것에 더욱 서러운 것이다. 도대체 그들이 말하는 빨갱이가 뭐길래. 소위 ‘일베’를 위시로 한 몇몇 이들의 무차별적 ‘인터넷 폭력’을 보다 보면 당시 수많은 사람들을 빨갱이로 낙인찍어 백색테러를 자행했던 서북청년단의 모습이 떠오른다. 소름끼치는 일이다. 지금도 테러의 명분으로서 여전히 유효한 빨갱이 타작. 그러니 서럽지 않을 수가 있겠는가. 다시 영화로 돌아와 마지막으로 감독(오멸)의 인터뷰 내용을 여기에 담고 싶다. 감독은 영화가 제주에서 흥행하고 있다는 소식에 이렇게 말했다고 한다. “반가운 일이지만 기분 좋다고는 말 못한다. 동네 할아버지들이 영화를 보러 오신다. 다행히 (4·3에서) 살아남은 분들이 보러 온다는 건 영화적 즐거움 때문이 아니다. 그분들은 말씀도 없이 가만히 지켜만 보신다. 단순한 영화 관람이 아니라 엄숙한 시간과의 만남이다. 그분들이 극장에 오시는데 관객 많이 든다고 기분이 좋겠나. 마음이 아프고 울컥하는 심정이다. 영화로 전 국민이 4·3을 이해하고, 정부가 나서서 제스처를 취하고, 미군정이 사과해도 기쁜 일은 아니다. 그 역사가 기쁨이 될 수는 없다.”(2013년 3월 12일자 인터넷 경향신문) *현재도 상영 중에 있는 영화이기에 영화의 구체적 줄거리에 대해서는 최대한 언급을 자제하고자 하였습니다.* *이 글은 영화의 공식 스틸컷을 저작권법에 맞게 인용하였습니다.* ※ 영화 스틸컷 출처 |

- BoardLang.text_prev_post

- [성명서] 유영익 씨의 국사편찬위원장 내정을 철회하라

- 2013.06.20

- BoardLang.text_next_post

- 역사 공부, 어떻게 해야 할까?(제3회 한국사교실 참여 후기)

- 2013.03.13