웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[경성(京城)을 말한다: 신문 연재물로 본 일제시기의 ‘경성’①] 서론_염복규 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2021.09.05 BoardLang.text_hits 3,842 |

|

|

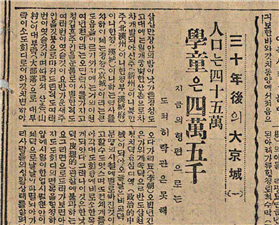

웹진 '역사랑' 2021년 9월(통권 21호) [경성(京城)을 말한다: 신문 연재물로 본 일제시기의 ‘경성’] 서론염복규(서울시립대학교) 1. 신문 연재물의 ‘인기’ 주제, 경성 전문 연구자가 아니라면 일제시기에 일어났던 어떤 사건에 대해 알고 싶을 때 먼저 찾아보는 사료는 당시의 신문이다. 최근에는 점점 많은 신문의 웹데이터베이스가 구축되어 서비스를 하면서 일제시기 신문 사료를 접하는 것이 전에 비할 수 없이 편해졌다. 누구라도 손쉽게 네이버 뉴스라이브러리를 통해 <<동아일보>>와 <<조선일보>>를 접할 수 있으며 국립중앙도서관의 대한민국신문아카이브를 통해서도 <<매일신보>>를 비롯하여 많은 신문을 접할 수 있다. 실은 연구자에게도 마찬가지이다. 물론 신문이라는 사료의 특성상 정보의 부정확함이나 주관성 등 한계도 많지만 특정한 사안, 특히 사회사적 변화를 시계열적으로 정리하기 위해서는 신문 사료에 상당히 의존하지 않을 수 없다. 일제시기 경성(京城)의 도시계획과 도시개발 양상의 연구로 공부를 시작한 필자 역시 중간 중간 끊어지는 스토리의 공백(?)을 메우기 위해 신문을 뒤적이지 않을 수 없었다. 그러는 중에 자연스럽게 경성을 주제로 한 연재물에 눈이 가게 되었다. 다른 주제와 전반적인 비교를 해보지는 못했지만 중앙 일간지에는 경성 주제의 연재물이 지속적으로 게재되었다. 적어도 분량 면에서 다른 도시에 비해 압도적인 것은 분명하다. 그렇다면 신문 연재물이 경성을 주제로 했다는 것은 어떤 의미인가? 연재물은 사건기사와 달리 언론사에서 의도를 담아 기획한 ‘특집’ 기사이다. 의도는 여러 가지가 있을 수 있다. 많은 구독자에게 알릴만한 중요한 정보라고 생각했을 수도 있으며, 흥미를 끌어 구독자수를 늘리려는 영업적 측면도 있었을 것이다. <<매일신보>>라면 총독부를 비롯한 관측의 의뢰를 받았을지도 모른다. 어느 쪽이든 경성 연재물의 분량이 많다는 것은 그만큼 ‘경성’이 당시 신문 구독자의 눈길을 끄는 주제였음을 뜻한다고 할 수 있다. 또 당시 경성은 하나의 도시가 아니라 식민지수도로서 ‘조선의 대표’로 이해된 측면도 간과할 수 없겠다. 그리하여 당시 신문에 게재된 경성을 주제로 한 연재물을 모아본다면 일제시기 경성의 변화에 대한 당대의 인식, 나아가 경성을 매개로 한 여러 언론의 조선의 장래에 대한 ‘대중적’ 담화의 추이를 그려볼 수 있지 않을까 생각했다. 우선은 연구자 뿐 아니라 일반인도 상대적으로 많이 접하는 <<매일신보>>, <<동아일보>>, <<조선일보>> 등 세 종의 중앙 일간지에서 경성 연재물을 살펴보았다. 이 중 일부는 연구 과정에서 자연스럽게 발견한 것이며, 일부는 별개의 조사를 통해 찾은 것이다. 물론 미처 찾지 못한 기사가 더 있을 가능성도 있다. 전혀 엉뚱한 제목(경성, 서울, 한양 등과 관계없는)의 연재물이 있을지도 모른다. 전수조사에 ‘가깝게’ 조사했지만 완벽하게 전수조사를 하지는 못했기 때문이다. 그래도 총독부 기관지인 <<매일신보>>, 대표적인 조선어 민간지인 <<동아일보>>와 <<조선일보>>에 게재된 경성 연재물만 근 50여건에 이른다. 짧게는 4, 5회에서 길게는 50회 이상 연재되었다. 각 기사의 구체적 내용은 다양하지만 어느 정도 경향적 구분은 가능하다. <<매일신보>> 연재물은 기본적으로 밝다. 경성의 장미빛 미래상을 그리거나(1926년 1월 <삽십년후의 대경성> <<매일신보>> 11회 연재), 식민지권력이 구상하는 도시계획의 내용을 하나 하나 해설하기도 한다(1934년 3~4월 <자라나는 명일의 경성 대도시계획과 그 이상> <<매일신보>> 20회 연재). 아니면 더 구체적으로 도시계획의 방법과 그에 따라 주민이 해야할 바를 설명해 주기도 한다(1937년 3~4월 <토지구획정리> <<매일신보>> 8회 연재). 이런 류의 기사에서는 총독부 기관지임이 선명하게 드러난다. 물론 예외적으로 거리 풍경에서 은유적인 의미를 끌어내기도 하는데(1931년 3월 <장안대로의 만담> <<매일신보>> 10회 연재), 이런 경우는 보다 정밀한 독해가 필요하다. 또 같은 사업을 설명할 때도 관공서에서 발간한 공식 문헌에 비해 과장된 내용이 보이기도 한다. 과연 이런 ‘과장’에 담긴 식민지권력의 속내는 무엇인지 혹은 매일신보의 필진이 대표하는 ‘협력자의 속내’는 무엇인지 음미해볼 필요가 있다. [caption id="attachment_9037" align="aligncenter" width="300"]  <三十年後의 大京城(一)>, <<每日申報>> 1926.1.10. <三十年後의 大京城(一)>, <<每日申報>> 1926.1.10.1920년대 들어 경성 도시계획 논의가 진전되면서 경성부는 경성과 인접 지역을 대상으로 도시계획 조사를 지속적으로 실시했다. 그리고 1925년 말까지 실시한 조사 결과를 취합하여 1926년 <<京城都市計劃區域設定書>>라는 제목으로 1차 도시계획안을 공간했다. <삼십년후의 대경성> 연재물은 구성이나 내용에서 <<경성도시계획구역설정서>>와 거의 비슷한데, 다만 좀 더 대중적으로 풀어쓴 형태이다. 정식 책자 간행에 앞서 <<매일신보>> 연재 형식으로 경성부의 1차 도시계획안을 공개했음을 알 수 있다.[/caption] [caption id="attachment_9038" align="aligncenter" width="300"]  <土地區劃整理 內容(二)>, <<每日申報>> 1937.3.27. <土地區劃整理 內容(二)>, <<每日申報>> 1937.3.27.일제시기 경성시가지계획의 주된 토지 개발 방법이 토지구획정리이다. 1937년 시가지계획을 시작하면서 가장 먼저 영등포와 돈암지구 토지구획정리가 개시되었다. 토지구획정리의 가장 큰 특징은 토지소유권의 이전 없이 일단 구획을 정리하고 공공시설 용지를 감보하며, 나중에 환지 절차를 통해 소유권을 재정리하는 것이다. 이 같은 방식의 토지 개발은 당시 조선에서 처음 실시하는 것이기도 했고, 사업방식의 특징상 토지소유자에게는 더 민감한 문제였다고 할 수 있다. <토지구획정리 내용> 연재물은 토지구획정리 사업 방식의 내용을 ‘알기 쉽게’ 해설하면서 공식 문헌보다 좀 더 ‘강한’ 어조로 사업의 결과(“理想的施設로 將來發展發期”)를 강조하고 있다.[/caption] 그렇다면 <<매일신보>>에 비해 <<동아일보>>나 <<조선일보>>의 연재물은 어떤 차이가 있을까? 먼저 공통적으로 도시사회의 어두운 면을 탐사하는 르포 스타일의 기사가 많음을 발견할 수 있다. 아예 밤거리를 훑어본다는 형식의 기사도 종종 보인다(1925년 8월 <야경성 순례기>> <<조선일보>> 8회 연재, 1926년 5월 <자정 후의 경성> <<동아일보>> 14회 연재, 1933년 11월 <대경성암가(暗街)의 행진> <<동아일보>> 4회 연재). 밤거리를 탐사한다는 형식은 다분히 ‘선정적’이기도 하지만 그를 통해 도시의 어두운 이면이 전달될 수 밖에 없다. [caption id="attachment_9039" align="aligncenter" width="300"]  <子正後의 京城(一)>, <<東亞日報>> 1926.5.26. <子正後의 京城(一)>, <<東亞日報>> 1926.5.26.연재물의 첫번째 기사는 ‘구리개 네거리’ 즉 을지로 사거리에서 기자가 ‘암행’을 한다고 쓰여있다. 내용을 보면 새벽 1~3시 종로 사거리 종각 부근에서 을지로 쪽으로 이동하며 보이는 풍경과 사람(인력거꾼, 만취한 귀족 자제, 기생, 걸인 등)을 스케치하고 있다.[/caption] 물론 경성의 변화(≒발전)하는 새로운 경관을 소개하는 식의 ‘밝은’ 흥미성 기사도 적지 않다. 내용이나 형식면에서 새로운 시도는 상대적으로 <<동아일보>>에 많이 보인다. 예컨대 비행기에서 시가지의 각 구역을 조감하는 형식(1933년 6월 <신록의 대경성 부감기(俯瞰記)> <<동아일보>> 12회 연재)과 같은 것이다. <<동아일보>>는 1926년 12월 사옥을 신축하면서 새로운 사옥을 부각시키는 연재를 기획하기도 했다(1926년 12월 <옥상에서 본 경성의 팔방> <<동아일보>> 8회 연재). 1935년에는 미술기자 이마동(李馬銅, 1906~81, 서양화가, 해방후 홍익대 미대 학장 등을 지냄)의 삽화에 짧은 설명을 붙힌 연재물(1935년 6~7월 <서울풍경> <<동아일보>> 15회 연재)을 게재했는데, 그 중 1~4회도 동아일보사 옥상에서 사방을 바라본 풍경이다. [caption id="attachment_9040" align="aligncenter" width="300"]  <屋上에서 본 京城의 八方(一)>, <<東亞日報>> 1926.12.16. <屋上에서 본 京城의 八方(一)>, <<東亞日報>> 1926.12.16.8회 연재의 첫번째 기사이다. 막 신축한 동아일보사 옥상(이 때 신축 사옥은 3층이었다. 1958년 수평으로 2칸, 다시 1962년 수직으로 2층을 중축하여 현재 일민미술관의 모습을 가지게 된다. 1968년에도 한층을 더 증축했는데, 이 부분은 2001년 철거되었다.)에서 ‘정북방’을 사진으로 담고 기사를 붙혔다. 후경에 희미하게 조선총독부 청사가 보인다. “氣高萬丈 新廳舍” “근정뎐 경희루야 어데 잇서 안보이느냐?”와 같은 표현을 쓰고 있다. 하단 왼쪽에 고종 즉위 40주년 기념비각이 보인다.[/caption] [caption id="attachment_9041" align="aligncenter" width="300"]  <서울風景(其四)>, <<東亞日報>> 1935.6.29. <서울風景(其四)>, <<東亞日報>> 1935.6.29.옆의 기사와 거의 비슷한 구도로 동아일보사 옥상에서 북쪽을 바라본 풍경이다. 그런데 조선총독부 청사는 보이지 않는다. 아래 붙은 설명은 “巍巍한 秀峰 北岳을 眺望할 수 잇슴은 한 큰 기쁨이다”라는 말로 시작한다. 이 구도에서 당연히 보여야 할 조선총독부 청사를 짐짓 생략하고 북악산 조망을 강조하고 있다. ※ 이 연재물 전체에 대해서는 성효진의 연구(<1930년대 중반 경성의 초상: 1935년 <<동아일보>>에 연재된 <서울풍경> 연구>, <<미술사와 시각문화>> 26, 2020)를 참고할 수 있다.[/caption] <<동아일보>>에 비해 <<조선일보>>는 좀 더 심각한 어조로 경성의 ‘조선인’의 현실이나 장래를 분석하는 무거운 기사가 많이 보이는 편이다(1924년 11월 <대경성 생활기> <<조선일보>> 18회 연재, 1927년 11~12월 <금후의 경성은 영락호(零落乎) 발전호(發展乎)> 14회 연재). 1930년대에 이르면 경성의 행정구역 확장이 예고되는데, ‘확장되는 경성’에 대한 관심도 <<조선일보>>가 거의 독점적인 점이 이채롭다(1933년 9~10월 <대경성 후보지 선보기 순례> <<조선일보>> 14회 연재, 1936년 2월 <대경성 출산전야 공론> <<조선일보>> 6회 연재). 1938년의 기사는 행정구역 확장 이후 기존 경성부의 정회(町會)를 몇개씩 합병하여 ‘대정회제’로 개편한 직후의 상황을 반영한 것인데 정회를 순회하면서 각 동리의 변화상과 현안을 듣는 56회의 대형 연재물이다(1938년 10~12월 <새정회 새기염 순청기> <<조선일보>> 56회 연재). [caption id="attachment_9042" align="aligncenter" width="300"]  <大京城候補地선보기巡禮(三)>, <<朝鮮日報>> 1933.10.1. <大京城候補地선보기巡禮(三)>, <<朝鮮日報>> 1933.10.1.1920년대 들어 한때 활발하게 전개되었던 경성 도시계획 논의는 1920년대 말 소강상태를 거쳐 1932,3년 경부터 재개되었다. 이전에도 그랬지만 도시계획 논의의 전제이자 출발점은 행정구역의 확장=도시계획구역의 확정이었다. 1933년은 아직 도시계획 법령도 제정되기 전임에도 불구하고 <<조선일보>>는 어떤 매체보다 발빠르게 경성에 새롭게 편입될 후보 지역을 돌아보는 기사를 연재했다. 그 세번째인 “未來京城의 工業地” 영등포편이다. 소제목에 보이는 “永登浦의 生命線”이라는 신작로의 공사 문제는 몇년후 경성부 행정구역 확장 과정에서 영등포읍회의 (경성부 편입의 반대 급부로서) 주요 요구사항이기도 했다. 이후 토지구획정리 사업을 통해 실제 공사가 이루어졌다.[/caption] [caption id="attachment_9043" align="aligncenter" width="300"]  <새町會새氣焰巡廳記(完)>, <<朝鮮日報>> 1938.12.27. <새町會새氣焰巡廳記(完)>, <<朝鮮日報>> 1938.12.27.경성부는 전시체제기로 들어간 1938년 본래 이중적 성격을 가진 정회(말단 행정보조기구이자 주민 자치조직) 통제를 강화하고자 240여개의 정회를 110여개로 통폐합했다. 56회의 <새정회새기염순청기>는 이 중 약 절반 정도를 순회한 연재물이다. 사진 속의 인물은 연재 마지막 회차인 공덕정 서부정회의 새로운 정회장(정총대) 朴容九(1879~1943)이다. 관립일어학교를 졸업하고 1898년 관계에 입문한 박용구는 이미 1910년대 조선총독부 탁지부 사무관을 지냈으며, 이후 경기․전남 참여관, 황해도 내무부장까지 지낸 ‘베테랑’ 고위관료 출신으로 1938년 현재 중추원 칙임참의였다. 정회 개편과 더불어 정회장에도 이전보다 ‘거물급’ 인사를 위촉했음을 알 수 있다. ※ 이 연재물을 적극 활용한 대표적인 연구로는 김영미의 저서(<<동원과 저항: 해방 전후 서울의 주민사회사>>, 푸른역사, 2009)를 들 수 있다.[/caption] 이 같은 <<동아일보>>와 <<조선일보>>의 차이는 좀 더 생각해볼 문제이다. 대체로 기사의 문체나 문맥을 보면 <<동아일보>>는 은유적이면서 풍자적인 경향이 많은데 반해 <<조선일보>>는 권력에 대해 비판적일 때나 관변의 시책에 부응할 때나 상대적으로 ‘스트레이트’하다. 혹시 몇차례에 걸친 조선일보사 경영진의 변화가 연재물의 스타일에 어떤 영향을 미쳤는지도 염두에 둘 필요가 있겠다. 이제 몇 회에 걸쳐 일제시기 신문의 경성 연재물을 소개하고자 한다. 많다고 하기는 어렵지만 그 중에는 이미 선행 연구에서 이용한 기사도 있다. 그러나 필자도 그렇지만 대부분 선행 연구는 연재물 중 논지의 전거가 되는 부분을 발췌하여 인용하지 하나의 연재를 전반적으로 살펴보지는 않았다. 그리하여 당대 일정한 기획 의도에 따라 연재된 기사가 오늘날 독자에게는 파편화되어 전달되고 있는 셈이다. 여기에서는 각각의 연재물을 하나의 단위로 조망해봄으로써 매 시기 특정한 컨셉을 가진 연재물이 경성이라는 도시를 어떤 의도로 어떻게 재현하고 있는지 생각해보려고 한다. |

- BoardLang.text_prev_post

- 나의 학위논문: 옛 사람들은 사리장엄구를 어떻게 인식했을까?_이철호

- 2021.09.05

- BoardLang.text_next_post

- [고려 인물 열전④] 출세의 꿈을 품었던 천인 재상, 이의민(李義旼)_백인환

- 2021.09.05