웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[낯선 삼일운동 ⑧] 3월 21일 제주 신좌면 만세시위, 그 후 _정병욱 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2021.04.06 BoardLang.text_hits 3,003 |

|

|

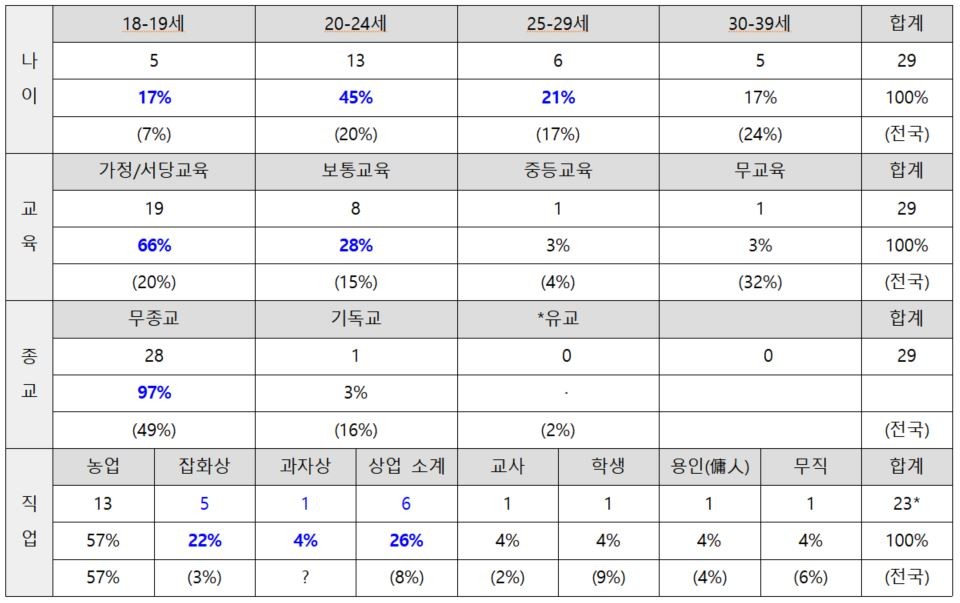

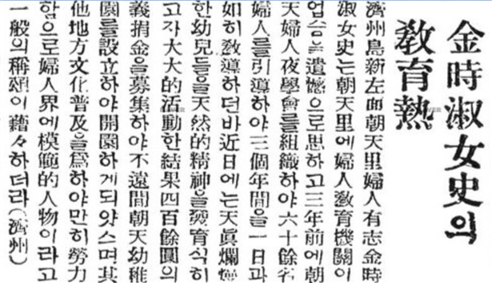

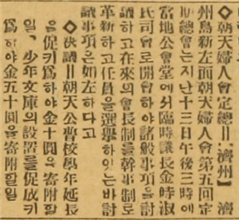

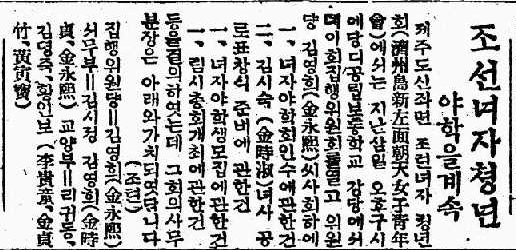

웹진 '역사랑' 2021년 4월(통권 16호) [낯선 삼일운동] 3월 21일 제주 신좌면 만세시위, 그 후정병욱(근대사분과) 제주 시내에서 섬을 동쪽으로 돌다 보면 첫 번째 만나게 되는 읍이 조천(朝天)이다. 조천읍 입구 오른편에 ‘민족 자존의 고장’이란 표지석이 세워져 있다. 자부심이 느껴진다. 조천, 즉 일제강점기 신좌면(新左面)에서 1919년 3월 21일부터 24일까지 네 차례 연속하여 만세시위가 일어났다. 당시 제주도가 속한 전라남도에서 4회 만세시위가 일어난 곳은 해남군 해남면과 이곳밖에 없었다. 전국 2,509면 중 832면(33.2%)에서 ‘만세시위’가 일어났는데, 4회 이상 일어난 곳은 71개 면(2.8%)에 불과했다[삼일운동데이터베이스]. 이 중 상당수가 군청소재지(23개 면)이거나 대도시와 인접한 면(고양군 9개 면 등)이란 점을 감안하면, 그렇지 않은 조천면에서 네 차례 만세시위는 자랑할 만한 역사다. [caption id="attachment_8591" align="aligncenter" width="278"]  [그림 1] 제주 일주동로변 조천읍 입구 표지석(‘카카오맵’에서 캡쳐,2021.2.15.)[/caption][caption id="attachment_8592" align="aligncenter" width="567"] [그림 1] 제주 일주동로변 조천읍 입구 표지석(‘카카오맵’에서 캡쳐,2021.2.15.)[/caption][caption id="attachment_8592" align="aligncenter" width="567"] [그림 2] 제주도 조천만세동산과 삼일운동기념탑(2020.12. 필자 촬영)[/caption]표지석을 지나 조천읍으로 7~8분 들어가면 삼일운동기념탑이 나온다. 탑이 선 곳은 조천 읍내와 포구가 내려다보이는 미밋동산(현재 만세동산)으로, 1919년 3월 21일 이곳에서 김시범, 김시은 등이 서당 학생, 주민과 함께 ‘독립만세’라 쓴 기를 들고 만세를 부르며 마을로 행진하였다. 조천시장, 비석거리를 거쳐 신촌리로 나아갔다. 이날 김시범 등 13명이 체포되었다. 다음날 22일부터 24일까지 독립만세를 외치며 구속자 석방을 요구하는 시위가 이어졌다. 삼일운동 당시 격렬한 시위는 헌병·경찰의 시위자 구속에 대한 종교 또는 지역 공동체의 항의와 석방 요구인 경우가 많았다. 조천도 23일 경찰이 구속자를 압송하려 하자(아마 조천경찰관주재소에서 제주도경찰서로) 부인과 아동도 참여한 시위대가 돌을 던졌고 경찰은 발포했다. 이때 여자로서 신흥리 거주 이귀동(李貴童)이 구속되었다가 사흘 후 석방되었다고 전해진다. 조선헌병대사령부가 5월 말에 작성한 <<소요사건의 개황>>에 ”21일, 22일 양일 제주도 4군 5개소에서 9회의 시위운동이 있었지만 오직 22일 조천면에서 폭민이 피고인을 탈환하려고 기도해서 발포 해산시켰을 뿐, 다른 지역은 큰일이 없었”다고 기록됐다. 다른 자료와 대조해보면 발포가 있던 날은 23일인 것 같다. 신좌면의 네 차례 시위는 조천리를 중심으로 신촌리, 함덕리에 미쳤고 3차 시위까지 적어도 매번 200명 정도가 모였다[삼일운동데이터베이스; 송광배, 37]. [그림 2] 제주도 조천만세동산과 삼일운동기념탑(2020.12. 필자 촬영)[/caption]표지석을 지나 조천읍으로 7~8분 들어가면 삼일운동기념탑이 나온다. 탑이 선 곳은 조천 읍내와 포구가 내려다보이는 미밋동산(현재 만세동산)으로, 1919년 3월 21일 이곳에서 김시범, 김시은 등이 서당 학생, 주민과 함께 ‘독립만세’라 쓴 기를 들고 만세를 부르며 마을로 행진하였다. 조천시장, 비석거리를 거쳐 신촌리로 나아갔다. 이날 김시범 등 13명이 체포되었다. 다음날 22일부터 24일까지 독립만세를 외치며 구속자 석방을 요구하는 시위가 이어졌다. 삼일운동 당시 격렬한 시위는 헌병·경찰의 시위자 구속에 대한 종교 또는 지역 공동체의 항의와 석방 요구인 경우가 많았다. 조천도 23일 경찰이 구속자를 압송하려 하자(아마 조천경찰관주재소에서 제주도경찰서로) 부인과 아동도 참여한 시위대가 돌을 던졌고 경찰은 발포했다. 이때 여자로서 신흥리 거주 이귀동(李貴童)이 구속되었다가 사흘 후 석방되었다고 전해진다. 조선헌병대사령부가 5월 말에 작성한 <<소요사건의 개황>>에 ”21일, 22일 양일 제주도 4군 5개소에서 9회의 시위운동이 있었지만 오직 22일 조천면에서 폭민이 피고인을 탈환하려고 기도해서 발포 해산시켰을 뿐, 다른 지역은 큰일이 없었”다고 기록됐다. 다른 자료와 대조해보면 발포가 있던 날은 23일인 것 같다. 신좌면의 네 차례 시위는 조천리를 중심으로 신촌리, 함덕리에 미쳤고 3차 시위까지 적어도 매번 200명 정도가 모였다[삼일운동데이터베이스; 송광배, 37].삼일운동 당시 제주도 경찰이 광주지방법원 제주지청 검사국에 송치한 자는 33명, 검사는 이 중 29명을 기소했고, 4명에겐 ‘기소중지’ 처분을 내렸다. 제주지청은 29명 중 23명에게 징역 1년에서 4개월을 선고했는데, 이 중 14명이 실형, 9명이 집행유예였다. 나머지 6명에겐 무죄를 선고했다. 실형을 받은 14명은 공소했으나 대구복심법원은 일부 감형했을 뿐 모두에게 실형을 판결했다. 33명 또는 29명이 전부 신좌면 만세 시위자인지 분명하지 않지만, 유죄 판결을 받은 23명은 그렇다. 그 명단은 다음과 같다. 아래 <표>는 제주지청 검사국이 기소한 29명의 나이, 교육, 종교, 직업(23명)을 정리한 것이다. [실형] 김시범 김시은: 징역 1년 / 황진식 김장환 김필원 김희수 이문천 김연배 박두규 : 징역 8개월 / 김용찬 고재륜 김형배 김경희 백응선: 징역 6개월 [caption id="attachment_8594" align="aligncenter" width="960"]  [표 1] 1919년 제주도 만세시위자 신상 정보(자료: 朝鮮總督府; 大丘覆審法院刑事第一部; 제주도지편찬위원회, 431; 朝鮮總督府法務. 각 항목의 괄호 안 ‘전국’ 비중은 1919년 3월 1일부터 12월 31일까지 조선총독부 검사국이 수리 처분한 삼일운동 관련 ‘피고인’ 19,054명에 대한 수치이다. 직업의 경우 ‘유죄’로 판결받은 23명의 수치이다).[/caption]29명을 전부 신좌면 시위자로 간주한다면 그 만세시위 주도자는 전국과 비교해볼 때 주로 ‘젊고 배웠으며 종교를 믿지 않는 층’이었다. 직업을 보면 상업의 비중이 꽤 높았다. 기존연구에서 조천 만세시위의 배경으로 유림의 전통, 유교적 사상이 강조되는데, 시위가 시작된 3월 21일이 제주도 유림을 대표하는 김시우의 기일이었고, 그의 일족인 ‘조천 김씨[김해김씨 梨洞派]’들이 시위를 주도했기 때문이다. 유교의 영향을 부정할 수 없겠지만 시위자들이 유림은 아니었다. 위 시위 주도자 중 보통교육 중등교육 등 근대적 교육기관 학력자가 1/3가량으로 전체에 비해 높은 편이다. 비중이 높은 서당교육도 ‘전통’으로만 보기 어렵다. 연령상 서당교육은 받았을 가능성이 높은 김시범(30세)은 독립으로 조선 민족이 ‘천부의 자유’를 얻기 바랐다[大丘覆審法院刑事第一部]. 그는 조천의 근대적 중등교육기관인 ‘독서회관’에서 교편을 잡기도 했다[金寶鉉, 70] 나이나 직업으로 보거나, 또 적극적으로 유교를 종교로 택하지 않았다는 점으로 볼 때 시위자들에 끼친 유림의 전통은 제한적이라 하겠다. [표 1] 1919년 제주도 만세시위자 신상 정보(자료: 朝鮮總督府; 大丘覆審法院刑事第一部; 제주도지편찬위원회, 431; 朝鮮總督府法務. 각 항목의 괄호 안 ‘전국’ 비중은 1919년 3월 1일부터 12월 31일까지 조선총독부 검사국이 수리 처분한 삼일운동 관련 ‘피고인’ 19,054명에 대한 수치이다. 직업의 경우 ‘유죄’로 판결받은 23명의 수치이다).[/caption]29명을 전부 신좌면 시위자로 간주한다면 그 만세시위 주도자는 전국과 비교해볼 때 주로 ‘젊고 배웠으며 종교를 믿지 않는 층’이었다. 직업을 보면 상업의 비중이 꽤 높았다. 기존연구에서 조천 만세시위의 배경으로 유림의 전통, 유교적 사상이 강조되는데, 시위가 시작된 3월 21일이 제주도 유림을 대표하는 김시우의 기일이었고, 그의 일족인 ‘조천 김씨[김해김씨 梨洞派]’들이 시위를 주도했기 때문이다. 유교의 영향을 부정할 수 없겠지만 시위자들이 유림은 아니었다. 위 시위 주도자 중 보통교육 중등교육 등 근대적 교육기관 학력자가 1/3가량으로 전체에 비해 높은 편이다. 비중이 높은 서당교육도 ‘전통’으로만 보기 어렵다. 연령상 서당교육은 받았을 가능성이 높은 김시범(30세)은 독립으로 조선 민족이 ‘천부의 자유’를 얻기 바랐다[大丘覆審法院刑事第一部]. 그는 조천의 근대적 중등교육기관인 ‘독서회관’에서 교편을 잡기도 했다[金寶鉉, 70] 나이나 직업으로 보거나, 또 적극적으로 유교를 종교로 택하지 않았다는 점으로 볼 때 시위자들에 끼친 유림의 전통은 제한적이라 하겠다.‘조천 김씨’가 이 지역에서 영향력이 큰 집안으로서 만세시위를 조직하고 전개하는 데 이바지했음은 틀림없다. 또 그 일족 다수가 이후 항일운동, 사회운동에 헌신했다. 그렇다 하더라도 지역에서 일족의 역할을 균형 있게 논하려면 19세기 말 봉건 지배세력의 일원으로 농민 봉기를 진압하는 데 앞장섰던 점[이영권, 300], 일제강점기 다수가 조천면장 직을 맡아 일제에 협력했던 점[제주도지편찬위원회, 95-96]도 같이 언급되어야 한다. 전체적으로 볼 때 조천 김씨는 조천 포구를 거점으로 육지와 교역을 통해 부를 축적한 뒤 자식 교육을 통해 그 지위를 유지 또는 상승시키고자 했다. 그 결과 전통 교육으로 유림의 일원이 되었고, 근대 교육으로 많은 엘리트가 배출되었으며 그 일부가 부일(附日) 또는 항일에 나섰다. 이런 교육 중시의 분위기를 배경으로 당시 ‘머리는 조천’이라는 얘기가 나왔을 거다. 삼일운동의 영향은 컸다. 조선총독부 고등법원검사국 사상부가 1932년 작성한 <제주도의 치안상황>을 보면 “조천 함덕 신촌 세 지역민의 독립 시위운동”은 도내 “청소년의 뇌리에 뿌리 뽑을 수 없는 불온사상을 심어주는 출발”점이었다[9]. 비단 청소년만이 아니었다. 1919년 마흔이 된 김시숙(金時淑)은 두 번의 결혼 실패 후 “궐기”하여 배우기 시작하였다. 숙부 김문주(고려공산당 국내부 위원이었던 김명식의 부친)의 조언이 있었다, 삼일운동을 보면서 의지를 불태웠다고 전한다. 곧 여자 교육에 매진하여 1921년경 ‘조천부인야학회’를 조직하여 1926년경까지 부인들을 인도했으며, 1924년경 ‘조천유아원’을 설립하였다. 1926년 4월 ‘조천부인회’ 총회에서 임시의장을 맡은 것으로 볼 때 그는 조천 여성계의 중심인물이었다. 1926년 6월 ‘조천여자청년회’는 ‘여자야학회’를 인수하고 그간 “열성”으로 이끌어왔던 김시숙의 공로를 표창했다. ‘조천여자청년회’ 교양부는 만세시위로 구속되었었던 이귀동이 맡았다.    [caption id="attachment_8598" align="aligncenter" width="516"]  [그림 3] 김시숙 관련 신문기사. 위에서부터 차례로 <<조선일보>> 1924년 1월 29일자 4면, <<시대일보>> 1926년 4월 25일자 3면, <<동아일보>> 1926년 5월 20일자 3면, <<동아일보>> 1926년 6월 9일자 3면.(각각 네이버 뉴스라이브러리, 국사편찬위원회 한국사데이터베이스, 국립중앙도서관 대한민국신문아카이브에서 캡쳐함. 2021.3.19.)[/caption]1927년경 김시숙은 일본 오사카로 건너가 여성 노동운동에 종사했다. 무정부주의자 고순흠이 쓴 묘지명에 따르면 그는 “공녀노동소조(工女勞動消組)의 창업과 수성 운동에 몰두”하였다. 오사카 ‘조선무산자사회연맹’ 회원이었던 고순흠은 1925년경 ‘조선여공보호회’를 조직했다. 조선인 여공의 대우 개선과 권리 옹호를 목적으로 방적공장의 여공 대우 개선, 분쟁 문제에 간여했다. 김시숙이 몰두했다는 ‘공녀노동소조’도 오사카 조선인 여공의 권익을 옹호하고 상호부조를 통해 생활권을 확보하기 위한 노동소비조합이었던 것 같다. 후지나가 다케시의 연구에 따르면 조선인 여공의 생활은 열악 그 자체였다. 1928년 6월 말 오사카부[府]의 조선인 여성 수는 11,358명으로, 특히 방직공장이 집중된 지역에 많이 거주했다. 1930년 10월 오사카시 조사에 따르면 섬유공업 조선인 여공의 54.2%가 20세 이하였다. 임금은 평균 일당 82전으로 일본인 여성 93전의 90%도 되지 않았다. 조선인 남자 134전의 60%, 일본인 남자 163전의 절반에 불과했다. 노동시간은 보통 주야 2교대 12시간으로 방으로 돌아가면 쓰러져 자기 바빴다. 기숙사는 비위생적이어서 자주 전염병이 발생했고, 식사로 썩은 생선, 벌레 나오는 무말랭이가 나왔다. 또 현장 감독의 폭력에 시달렸다. 이런 가운데 친일적 재일조선인 단체 상애회(相愛會)는 여공에게 회비를 걷었고 일본인 기업가 및 경찰과 결탁해 노동쟁의에 개입해 폭력을 행사했다. 조선인 여공은 노동을 통해 겨우 손에 쥔 돈을 대부분 고향에 송금했다. 10대 소녀들의 노동이 제주의 귀중한 현금 수입원이었다[이상 후지나가]. 부모가 받은 돈은 생계에 큰 보탬이 되었고 마을에 자랑이었다[이지치 노리코, 123].주) 김시숙은 오사카에 가서 그 돈이 여공의 피눈물임을 보았을 거다. [그림 3] 김시숙 관련 신문기사. 위에서부터 차례로 <<조선일보>> 1924년 1월 29일자 4면, <<시대일보>> 1926년 4월 25일자 3면, <<동아일보>> 1926년 5월 20일자 3면, <<동아일보>> 1926년 6월 9일자 3면.(각각 네이버 뉴스라이브러리, 국사편찬위원회 한국사데이터베이스, 국립중앙도서관 대한민국신문아카이브에서 캡쳐함. 2021.3.19.)[/caption]1927년경 김시숙은 일본 오사카로 건너가 여성 노동운동에 종사했다. 무정부주의자 고순흠이 쓴 묘지명에 따르면 그는 “공녀노동소조(工女勞動消組)의 창업과 수성 운동에 몰두”하였다. 오사카 ‘조선무산자사회연맹’ 회원이었던 고순흠은 1925년경 ‘조선여공보호회’를 조직했다. 조선인 여공의 대우 개선과 권리 옹호를 목적으로 방적공장의 여공 대우 개선, 분쟁 문제에 간여했다. 김시숙이 몰두했다는 ‘공녀노동소조’도 오사카 조선인 여공의 권익을 옹호하고 상호부조를 통해 생활권을 확보하기 위한 노동소비조합이었던 것 같다. 후지나가 다케시의 연구에 따르면 조선인 여공의 생활은 열악 그 자체였다. 1928년 6월 말 오사카부[府]의 조선인 여성 수는 11,358명으로, 특히 방직공장이 집중된 지역에 많이 거주했다. 1930년 10월 오사카시 조사에 따르면 섬유공업 조선인 여공의 54.2%가 20세 이하였다. 임금은 평균 일당 82전으로 일본인 여성 93전의 90%도 되지 않았다. 조선인 남자 134전의 60%, 일본인 남자 163전의 절반에 불과했다. 노동시간은 보통 주야 2교대 12시간으로 방으로 돌아가면 쓰러져 자기 바빴다. 기숙사는 비위생적이어서 자주 전염병이 발생했고, 식사로 썩은 생선, 벌레 나오는 무말랭이가 나왔다. 또 현장 감독의 폭력에 시달렸다. 이런 가운데 친일적 재일조선인 단체 상애회(相愛會)는 여공에게 회비를 걷었고 일본인 기업가 및 경찰과 결탁해 노동쟁의에 개입해 폭력을 행사했다. 조선인 여공은 노동을 통해 겨우 손에 쥔 돈을 대부분 고향에 송금했다. 10대 소녀들의 노동이 제주의 귀중한 현금 수입원이었다[이상 후지나가]. 부모가 받은 돈은 생계에 큰 보탬이 되었고 마을에 자랑이었다[이지치 노리코, 123].주) 김시숙은 오사카에 가서 그 돈이 여공의 피눈물임을 보았을 거다.[caption id="attachment_8599" align="aligncenter" width="406"]  [그림 4] 1910, 20년대 오사카 조선인 여공. 왼쪽_1913년 12월 셋쓰 방적 노다공장에서 일하기 시작한 조선인 여공, 오른쪽_1922년 5월, 오사카 시민관에서 열린 ‘오사카 거주 조선인 직업여성 생활개선 대회’ 모습(자료: <<大阪朝日新聞>> 1913년 12월 16일 자 및 1922년 6월 1일 자. 후지나가, 422, 427쪽에서 재인용).[/caption]김시숙은 조선인 여공 노동소비조합을 만들었지만 지켜내지 못했다. 어떤 이유였을까. 그는 1933년 54세에 오사카 적십자병원에서 사망했다. 오사카의 조선 여성들이 앞장서서 장례를 치렀고, 그의 고향에 비석이 세워졌다. [그림 4] 1910, 20년대 오사카 조선인 여공. 왼쪽_1913년 12월 셋쓰 방적 노다공장에서 일하기 시작한 조선인 여공, 오른쪽_1922년 5월, 오사카 시민관에서 열린 ‘오사카 거주 조선인 직업여성 생활개선 대회’ 모습(자료: <<大阪朝日新聞>> 1913년 12월 16일 자 및 1922년 6월 1일 자. 후지나가, 422, 427쪽에서 재인용).[/caption]김시숙은 조선인 여공 노동소비조합을 만들었지만 지켜내지 못했다. 어떤 이유였을까. 그는 1933년 54세에 오사카 적십자병원에서 사망했다. 오사카의 조선 여성들이 앞장서서 장례를 치렀고, 그의 고향에 비석이 세워졌다.[caption id="attachment_8600" align="aligncenter" width="493"]  [그림 5] 김시숙의 묘비(양천상동 조천리 구공동묘지_조천읍 조천리 산92에 소재함. 2020.12. 필자 촬영. 옆면과 뒷면에 고순흠이 쓴 지명誌銘이 아래와 같이 같이 새겨져 있다).[/caption] [그림 5] 김시숙의 묘비(양천상동 조천리 구공동묘지_조천읍 조천리 산92에 소재함. 2020.12. 필자 촬영. 옆면과 뒷면에 고순흠이 쓴 지명誌銘이 아래와 같이 같이 새겨져 있다).[/caption]*김시숙 묘지명 재래의 불합리한 도덕과 윤리는 특히 여자의 개성과 인권을 무시했다. 그 결과 약자는 거기에 순종하였으니 강자는 반역케 되었다. 반역자는 왈 탕녀, 순종자는 왈 열부(烈婦)란 지위를 얻게 되었다. 그러므로 나는 사실(史實)에서는 순정의 애(愛)도 진정한 정조(貞操)도 발견할 수 없다. 남성이 그것이 없는 이상 여성에게만 그 존재가 설 수 없는 것이 아닌가! 이러한 모순된 사회에 있어 진정한 열부라면 충실한 반역자 무리일 것이며 동시에 비참한 시대적 희생 계급이다. 이 계급의 일인인 김시숙 씨는 고종 17년 경진[1880년_인용자] 2월 24일 조천 벌문(閥門) 해김(海金) 종가 출생으로 미장준륭(眉長俊隆)하고 대인남자와 같은 개성의 소지자이다. 어찌 부권(夫權) 전제주의의 맹목적 현모양처주의에 긍종(肯從)할 수 있었으리오. 결국 결혼 생활은 실패하고 40세에 궐기하여 초학(初學)을 약수(略修)한 후 부인 여명(黎明) 및 유아 교육을 개척하고 도일(渡日)하여 공녀노동소조(工女勞動消組)의 창업과 수성 운동에 몰두하다가 시기가 불우인지 그 사업도 모두 소멸되고 자신도 54세 되던 계유[1933] 7월 15일 대판 적십자병원에서 주인 없는 송장을 이루고 말았다. 그래서 기구한 처지가 같은 여성들끼리 호상(護喪)부인회를 조직하여 반구(返柩)하고 황계산(黃鷄山)아래 누총(累塚)가운데 비석까지 세우게 되었다. 명왈銘曰 “철저한 시대적 희생자며 충실한 여명 운동가여! 님의 몸은 비록 구학(溝壑)의 진흙이 되었으나 님의 피와 땀은 광명의 천지에 만인의 생명으로 나타날 날이 있으리라." 한망후(韓亡後) 27년 병자[1936년] 7월 15일 세움. 고순흠 근지(謹識) [김찬흡, 142] 신좌면 만세시위를 주도했다가 유죄 처분을 받은 사람들은 이후 교육운동, 사회운동에서 지역의 중견으로서 활동했다[송광배, 52~54]. 그중 김순탁의 활약이 눈에 띈다. 1916년 제주농림학교를 졸업한 그는 신명사숙 교사, 1928년 제주청년동맹 조천지부 위원장, 1929년 조천리향회 금주실행위원 및 노동야학 교사, 1930년경 신좌소비조합 상무이사 및 동아일보지부 기자 등을 역임했다[김창후, 221~223]. 1938년 병으로 타계하자 그의 친구 안세훈(이명 안요검, 해방 후 제주도 인민위원회 위원장 및 민주주의민족전선 공동의장[濟州地方檢察廳; 濟民日報 4·3 취재반(1994), 219])이 비에 그의 생애를 다음과 같이 요약했다. “당시는 봉건적 구문화 파괴와 시대적 신문화 건설운동이 일[었]다. 군은 분연히 역사적 발전 사명 다하여, 혹은 소학교에서 편(鞭)을 들어 교육자로서 활동하고, 혹은 가두에 출전(出戰)하여 신문화 건설자로서 분투하니 그 길고 긴 도정은 기구 험난의 극(極)이었으나, 단지 한 길로 파괴와 건설을 위한 희생적 역사는 무한한 과거에서 영구한 장래에 전할 유산이다.” [caption id="attachment_8601" align="aligncenter" width="539"]  [그림 6] 김순탁의 묘비 앞면과 뒷면(조천읍 제주항일기념관 앞에 전시되어 있다. 안세훈이 1942년 8월 광주지방법원에서 신좌소비조합운동 등으로 징역 1년 6개월을 선고받을 때 이 묘비 건립 및 추도식도 ‘유죄’ 항목에 포함되었다[제주도지편찬위원회, 776]. 2020.12. 필자 촬영).[/caption][caption id="attachment_8602" align="aligncenter" width="551"] [그림 6] 김순탁의 묘비 앞면과 뒷면(조천읍 제주항일기념관 앞에 전시되어 있다. 안세훈이 1942년 8월 광주지방법원에서 신좌소비조합운동 등으로 징역 1년 6개월을 선고받을 때 이 묘비 건립 및 추도식도 ‘유죄’ 항목에 포함되었다[제주도지편찬위원회, 776]. 2020.12. 필자 촬영).[/caption][caption id="attachment_8602" align="aligncenter" width="551"] [그림 7] 조천야학당(표지석에 “1925년 6월 김시용, 김시균 등이 설립하였고, 1929년 조천청년동맹 회원들이 마을 청년과 부녀자를 3개 반으로 나누어 교육시켰다”고 쓰였다. 이 1929년 야학운동 건으로 김순탁은 광주지방법원 제주지청에서 징역 8개월, 대구복심법원에서 무죄를 선고받았다[제주도지편찬위원회, 626-627]. 2009년 조천리 새마을회에서 옛 자리에 2층 건물을 준공했다. 2020.12. 필자 촬영)[/caption]김순탁의 유족은 부인과 8남매로 이 중 7번째가 김동일(金東日)이다[김창후. 이하 김동일의 생애는 이 책에 따른다]. 부친이 돌아가실 때 6세였고, 1941년 4월 조천공립국민학교에 입학하여 1947년 7월 졸업했다. 두 언니도 초등학교를 다녔다. 딸이 돈을 벌러 일본에 간다면 허락해도 야학 다니면 회초리를 들던 시절이다[박승자]. 김시숙의 마을은 달랐다. 그가 ‘국민학교’에 다니던 시절, 특히 해방 직후 조천, 아니 제주도는 6만의 귀환자, 콜레라와 흉년, 일본과 교역 중단 등으로 먹고살기 힘들었지만, 정치적으로 평화로웠다. 브루스 커밍스에 따르면 해방 직후 제주도는 인민위원회가 정부 역할을 담당했던 대표적인 지역이었다. 이를 주도했던 좌익은 온건했고 독자적이며 제주도민의 지지를 받았다. 이를 상징적으로 보여주는 것이 제주도 좌익이 남조선과도입법의원 선거에 참여하여 인민위원회 계열 2인을 당선시켰다는 점이다. 미군정이 좌익을 배제하기 위해 고안한 제한선거, 4단계 간접선거였다. 제주도는 전국 유일의 좌익계 인사 당선 지역이었다. 도민의 지지는 인민위원회 지도자 대부분이 항일투쟁 경력자여서 믿었기 때문일 것이다[濟民日報 4·3 취재반(1994), 77~85; 김영미]. 신좌면 만세시위의 주역 김시범은 해방 직후 조천면 건국준비위원회 위원장, 조천면장을 맡았다. 김필원은 제주도 건국준비위원회 집행위원이었다[같은 책, 67, 84] 제주도 인민위원회는 식민지배를 겪으면서 ‘민족해방운동’을 전개했던 제주도민이 내린 역사적 결론, 성취였다. 이것이 제주도만의 결론일까? ‘4·3’은 제주도에 한정된 문제가 아니다. [그림 7] 조천야학당(표지석에 “1925년 6월 김시용, 김시균 등이 설립하였고, 1929년 조천청년동맹 회원들이 마을 청년과 부녀자를 3개 반으로 나누어 교육시켰다”고 쓰였다. 이 1929년 야학운동 건으로 김순탁은 광주지방법원 제주지청에서 징역 8개월, 대구복심법원에서 무죄를 선고받았다[제주도지편찬위원회, 626-627]. 2009년 조천리 새마을회에서 옛 자리에 2층 건물을 준공했다. 2020.12. 필자 촬영)[/caption]김순탁의 유족은 부인과 8남매로 이 중 7번째가 김동일(金東日)이다[김창후. 이하 김동일의 생애는 이 책에 따른다]. 부친이 돌아가실 때 6세였고, 1941년 4월 조천공립국민학교에 입학하여 1947년 7월 졸업했다. 두 언니도 초등학교를 다녔다. 딸이 돈을 벌러 일본에 간다면 허락해도 야학 다니면 회초리를 들던 시절이다[박승자]. 김시숙의 마을은 달랐다. 그가 ‘국민학교’에 다니던 시절, 특히 해방 직후 조천, 아니 제주도는 6만의 귀환자, 콜레라와 흉년, 일본과 교역 중단 등으로 먹고살기 힘들었지만, 정치적으로 평화로웠다. 브루스 커밍스에 따르면 해방 직후 제주도는 인민위원회가 정부 역할을 담당했던 대표적인 지역이었다. 이를 주도했던 좌익은 온건했고 독자적이며 제주도민의 지지를 받았다. 이를 상징적으로 보여주는 것이 제주도 좌익이 남조선과도입법의원 선거에 참여하여 인민위원회 계열 2인을 당선시켰다는 점이다. 미군정이 좌익을 배제하기 위해 고안한 제한선거, 4단계 간접선거였다. 제주도는 전국 유일의 좌익계 인사 당선 지역이었다. 도민의 지지는 인민위원회 지도자 대부분이 항일투쟁 경력자여서 믿었기 때문일 것이다[濟民日報 4·3 취재반(1994), 77~85; 김영미]. 신좌면 만세시위의 주역 김시범은 해방 직후 조천면 건국준비위원회 위원장, 조천면장을 맡았다. 김필원은 제주도 건국준비위원회 집행위원이었다[같은 책, 67, 84] 제주도 인민위원회는 식민지배를 겪으면서 ‘민족해방운동’을 전개했던 제주도민이 내린 역사적 결론, 성취였다. 이것이 제주도만의 결론일까? ‘4·3’은 제주도에 한정된 문제가 아니다.이후는 아시다시피 제주도민이 내린 결론을 “전후 아시아에서 가장 잔인하고 지속적이며 철저한 반란진압 작전을 통해 뿌리 뽑는” 역사였다[Bruce Cumings, 349]. 그 시작이 삼일운동 기념식이었다는 점이 얄궂다. 1947년 제주에서 약 3만 명이 참여한 제28회 삼일절 기념식이 열렸고 경찰이 발포하여 어린이와 부인 등 6명이 사망했다. 경찰을 포함하여 제주도 민관이 총파업을 단행하며 항의하자 이를 빌미로 미군정이 좌익 등을 탄압하기 시작했다. 김시범은 1947년 4월 18일 제주지방검찰청에서 ‘삼일사건’ 연루자로 약식재판을 받고 벌금형에 처해 졌다. 좌익은 탄압에 대응해 조직을 강화했다. 김시범은 그해 7월 제주도 민주주의민족전선 부의장에 추대되었다[濟州新報]. 같은 달 국민학교를 졸업한 김동일은 조천중학원에 입학하고 남로당 산하 ‘조선민주애국청년동맹’에 가입하여 연락원으로 활동했다. 1948년 ‘4.3’이 일어나고 11월 25일 김시범이 토벌대에 연행되어 함덕리 서우봉에서 총살당했다[이재홍]. 그보다 앞서 11월 1일, 29년 전 만세시위로 집행유예 처분을 받았었던 함덕리 구장 한백흥이 토벌대가 마을 청년들을 처형하려 하자 “청년들의 신원을 보증할 테니 죽이지 말라”고 만류했다가 청년들과 함께 처형됐다[濟民日報 4·3 취재반(1997), 323; 한형진]. 이 무렵 16세 김동일은 산에 연락 갔다 내려오지 못하고 조천리 조직원들과 도피 생활을 시작했다. 한라산 자락에서 겨울을 나고 1949년 4월경 경찰에 체포되었다. 같이 체포되었던 여성동맹위원장은 총살된 뒤 목이 잘려 마을에 전시되었다. 김시범의 딸이다[김창후, 79~80; 濟民日報 4·3 취재반(1997), 424] 1949년 7월 광주형무소에 수감되었던 김동일은 어린 나이 탓에 빨리 석방되어 그해 말 친척이 있던 진도로 가서 지냈다. 한국전쟁이 발발하자 인민군 진도군당에 들어가 위원장 비서로 활동을 재개했다. 곧 다시 산으로 들어가야 했다. 1951년 봄 지리산 자락 한 산골 마을에서 체포되었다. 이번엔 같이 체포된 동료의 부친 덕에 석방되었다. 1956년 재일동포와 결혼하여 1958년 자유를 찾아 밀항했지만, “냉장고 속의 고기”처럼 살면서 오십이 넘어서도 새벽 4시 반부터 밤 11시까지 일했다. 1985년경부터 ‘4·3을 생각하는 모임’에 나가면서 비로소 속말을 나눌 수 있었다. 2008년 조국을 떠난 지 50년 만에 제주를 찾았고, 2017년 도쿄에서 86세의 나이로 세상을 떠났다. [caption id="attachment_8603" align="aligncenter" width="527"]  [그림 8] 조천리 2840번지 김동일의 생가, 즉 일제강점기 김순탁의 집(김동일은 1947년 민애청 연락원으로 활동했던 배경으로 그런 일을 해야 사람대접을 받았던 당시 ‘사회 분위기’와 함께 ‘집안 분위기’를 들었다. 그는 항일운동을 했던 아버지의 딸로 부끄럽지 않게 살려고 했으며, 어머니도 무언의 지원을 했다. 2020.12. 필자 촬영).[/caption]김동일의 삶에 관해서 그가 2003년 자신의 생애를 구술한 책[김창후]과 사망 전후 영상이 담긴 아트 다큐멘터리[임흥순]가 남아 있다. 둘을 비교해보면 흥미로운 점이 발견된다. 2003년 도쿄에서 제주에서 온 채록자에게 말할 때와 2008년 제주를 방문하여 제주 사람들에게 말할 때의 자기 서사 전략이 달랐다. 전자에선 ‘4·3’ 당시 자신들은 “나라를 위해”을 싸웠던 것이고 “정의와 인도에 맞는” “정정당당한 일”이었다고 말했다. 자신과 함께 싸우다 돌아가신 동지들은 ‘열사’이고 그들을 위해 한라산에 비석을 세우고자 했다. 그런데 후자에선 ‘폭도’임을 자부했다. 아들의 친구들이 이렇게 말했다 “4·3이다 해서 일본에서 오면 다 자기가 애국자라고 하지, 너네 어머니처럼 ‘나 폭도년이여’ 하면서 자랑스럽게 얘기한 사람이 너네 어머니 딱 혼자다.”[임흥순, 1:03:47~04:24] 그도 열사비를 세우겠다는 바람이 남한에서든 북한에서든 받아들여질 수 없다는 것, 남한에서 대통령의 사과와 ‘4·3특별법’이 무고한 양민을 학살한 국가폭력에 관한 반성이지 자신들의 삶을 인정한 것이 아니라는 점을 잘 알았다[김창후, 34]. 평생 벗어나고자 했던 ‘폭도’라는 말을 자부심을 담아 다시 쓰는 그에게서 ‘양민’이란 이름의 탈색, ‘국가로 수렴’에 대한 거부가 느껴진다. [그림 8] 조천리 2840번지 김동일의 생가, 즉 일제강점기 김순탁의 집(김동일은 1947년 민애청 연락원으로 활동했던 배경으로 그런 일을 해야 사람대접을 받았던 당시 ‘사회 분위기’와 함께 ‘집안 분위기’를 들었다. 그는 항일운동을 했던 아버지의 딸로 부끄럽지 않게 살려고 했으며, 어머니도 무언의 지원을 했다. 2020.12. 필자 촬영).[/caption]김동일의 삶에 관해서 그가 2003년 자신의 생애를 구술한 책[김창후]과 사망 전후 영상이 담긴 아트 다큐멘터리[임흥순]가 남아 있다. 둘을 비교해보면 흥미로운 점이 발견된다. 2003년 도쿄에서 제주에서 온 채록자에게 말할 때와 2008년 제주를 방문하여 제주 사람들에게 말할 때의 자기 서사 전략이 달랐다. 전자에선 ‘4·3’ 당시 자신들은 “나라를 위해”을 싸웠던 것이고 “정의와 인도에 맞는” “정정당당한 일”이었다고 말했다. 자신과 함께 싸우다 돌아가신 동지들은 ‘열사’이고 그들을 위해 한라산에 비석을 세우고자 했다. 그런데 후자에선 ‘폭도’임을 자부했다. 아들의 친구들이 이렇게 말했다 “4·3이다 해서 일본에서 오면 다 자기가 애국자라고 하지, 너네 어머니처럼 ‘나 폭도년이여’ 하면서 자랑스럽게 얘기한 사람이 너네 어머니 딱 혼자다.”[임흥순, 1:03:47~04:24] 그도 열사비를 세우겠다는 바람이 남한에서든 북한에서든 받아들여질 수 없다는 것, 남한에서 대통령의 사과와 ‘4·3특별법’이 무고한 양민을 학살한 국가폭력에 관한 반성이지 자신들의 삶을 인정한 것이 아니라는 점을 잘 알았다[김창후, 34]. 평생 벗어나고자 했던 ‘폭도’라는 말을 자부심을 담아 다시 쓰는 그에게서 ‘양민’이란 이름의 탈색, ‘국가로 수렴’에 대한 거부가 느껴진다.우리는 ‘4·3’이나 한국전쟁 피해자를 무구한 양민으로 보는 데 익숙하다. 그런데 그들 중 상당수는 피해자나 피동적인 참여자가 아니라 민주주의의, 통일된 자주 국가 건설의 능동적 주체였다. 현재의 후대 위주, 국가 중심적 기억 방식은 19세기 이래 밑으로부터 성장 발전을 거듭해 온 지역사회의 민주주의 경험과 역량을 소홀히 하는 것일 수 있다[지수걸]. 그 경험과 역량의 한 뿌리가 삼일운동이었다. 여러분이 보기에 제주도 인민위원회와 대한민국 제1공화국 중 어느 쪽이 더 삼일운동을 계승한 것 같습니까? <미주> 주) 책에 나오는 사례는 1921년 제주도 행원리에서 출생하여 1938~1942년 일본에서 일한 남성의 경험이지만 여성의 송금도 비슷하게 받아들여졌을 것이다. <참고문헌> 朝鮮總督府 1919.5.22. <騷擾事件報告 臨時報 제22> <<大正8年乃至同10年 朝鮮騷擾事件關係書類 共7冊 其4>> 大邱覆審法院刑事第一部 1919.5.29. <1919年形控제405호 判決(金時範 등 14인)> 朝鮮總督府法務 1920.1 「妄動事件處分表」 1924. 1.19 <金時淑女史의 敎育熱> <<朝鮮日報>> 4면 1926. 4.25 <지방단체집회, 朝天婦人會定總> <<時代日報>> 3면 1926. 5.20 <조선부녀야학 조흔교사를마저> <<東亞日報>> 3면 1926. 6. 9 <조선녀자쳥년 야학을 계속> <<東亞日報>> 3면 高等法院檢事局思想部 1932.8 <濟州道ノ治安狀況> <<思想月報>> 2-5 1947.4. 20 <삼일사건 공판 21일 개정; 약식재판으로 이십구명이 출감!> <<濟州新報>> 2면 1947.7.18 <島民戰强化! 議長에 朴景勳氏推載> <<濟州新報>> 1면 濟州地方檢察廳 1958 <情報檢事會議提出書>(국사편찬위원회 소장) 金寶鉉 1976 <<朝天誌>> Bruce Cumings, 1981 The origins of the Korean War Volume 1, Princeton, N.J.: Princeton University Press( Fourth printing: Seoul: Yuksabipyungsa, 2002) 송광배 1984 <제주지방의 삼일운동과 그 후의 항일운동> 국민대학교 교육대학원 석사학위논문 김영미 1994 <미 군정기 남조선과도입법의원의 성립과 활동> <<韓國史論>> 32 濟民日報 4·3 취재반 1994 <<4·3은 말한다 1 : 해방의 환희와 좌절>> 전예원 제주도지편찬위원회 1996 <<濟州抗日獨立運動史>> 제주도 濟民日報 4·3 취재반 1997 <<<4·3은 말한다 4 :초토화작전>> 전예원 김찬흡 편저 2000 <<20世紀濟州人名事典>> 제주문화원 이영권 2005 <<새로 쓰는 제주사>> 휴머니스트 이재홍 2007.3.30. <4.3명예회복, 그것은 거짓입니다> <<제주의 소리>> http://www.jejusori.net 김창후 2008 <<자유를 찾아서: 金東日의 억새와 해바라기의 세월>> 선인 지수걸 2010 <한국전쟁과 군(郡) 단위 지방정치 - 공주·영동·예산지역 사례를 중심으로> <<지역과 역사>> 27 후지나가 다케시 2011 <재일 방적 여공의 노동과 생활 – 오사카[大阪]지역을 중심으로> <<제주여성사Ⅱ>> 제주발전연구원 이지치 노리코 지음 안행순 옮김 2013 <<일본인학자가 본 제주인의 삶>> 제주대학교 탐라문화연구소 한형진 2018.8.13. <항일했지만 4.3희생자 빨간 낙인…100년만에 독립유공자된 한백흥 선생> <<제주의 소리>> 이송순 2019 <농촌지역 3·1운동 확산과 공간적·형태별 특성> <<백년만의 귀환: 3·1운동 시위의 기록>> 국사편찬위원회 박승자 2019 <아픈 기억을 뒤로 하고 일본으로 떠났지> 제주4·3연구소 편 <<4·3과 여성, 그 살아낸 날들의 기록>> 도서출판 각 임흥순 2019 <(영화) 우리를 갈라놓는 것들> 국사편찬위원회, ‘한국사데이터베이스’http://db.history.go.kr (연재를 마칩니다. 그동안 읽어주셔서 고맙습니다!) |

- BoardLang.text_prev_post

- [제10회 한국사교실 참관기] 조선시대 의례를 어떻게 연구할 것인가?_김영진

- 2021.04.07

- BoardLang.text_next_post

- [섬인 듯 섬이 아닌 신안군 답사기 ③] 보라색 섬, 조선육지면발상지비와 이충무공유적지를 찾아서_남기현

- 2021.05.07