|

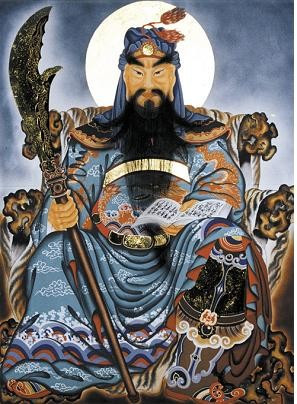

서울이야기 33 - 와룡묘(臥龍廟) 전우용(근대사2분과) 앞에서도 쓴 바 있지만 돈에 사람 얼굴을 그려 넣는 것은 일차적으로는 위조 화폐를 쉽게 식별하기 위해서이다. 그러나 배금주의(拜金主義)가 지배하는 시대에, 돈에 얼굴이 새겨진 인물은 그 덕에 만민(萬民)의 숭배 대상이 되어 버린다. 새 10만원권 지폐에 그려질 인물 선정을 둘러싸고 여러 의견이 대립하는 것도 우리나라 최고액권에 들어갈 인물은 ‘1만원짜리’ 세종대왕보다 ‘더’ 위대한 인물이어야 한다는 생각이 사람들의 의식 속에 암암리에 자리잡고 있기 때문이다. 화폐에 인물을 그려 넣거나 새겨 넣는 일은 그 인물에 대한 ‘역사적 평가’를 전제로 하는 것이지만, 일단 그려지거나 새겨진 사람은 자신에 대한 재평가의 가능성을 봉쇄해 버린다. 물론 국가 체제가 전면적으로 바뀌거나 화폐 개혁이 단행되는 경우는 예외이지만, 이 경우에도 화폐 속의 인물은 ‘역사적’으로 헌신짝이 되어 버린 상태로나마 유통계에서는 - 러시아 루블화의 레닌이나 이라크 바트화의 사담 후세인처럼 - 한동안 살아 남는다. 역사상 화폐의 초상(肖像)으로 가장 많이 그려진 인물이 누구인지는 알기 어렵다. 달러화의 위력을 생각한다면 조지 워싱턴이나 벤자민 프랭클린, 에이브러햄 링컨 중 한 명일 듯도 하고, 오늘날 위안화의 엄청난 수량을 생각한다면 중국의 각 단위 화폐에 얼굴을 내밀고 있는 마오쩌뚱(毛澤東)일 듯도 하다. 글로벌 시대 이전에는 화폐의 유통범위와 ‘화폐 속 인물’에 대한 숭배자의 분포 범위는 대략 일치했었는데 - 오늘날에는 마오쩌뚱을 혐오하는 사람들도 위안화는 좋아한다 - , 그 영향도 있어서 달러화 속의 인물들은 범지구적으로 두터운 ‘팬 층’을 확보하고 있다. 우리나라에서도 링컨은 ‘존경스러운 정치인’ - 국내에 그럴만한 사람이 없기 때문이기도 하겠지만 - 최상위 랭커의 지위를 놓친 적이 없다. 현재로서는 어떤 사람을 ‘기리는’ 최상의 방법이 ‘화폐에 얼굴을 그려 넣어 주는 것’임은 의심할 여지가 없다.  한 손에는 청룡언월도를, 다른 한 손에는 책을 들고 있는 관우의 초상. 문무쌍전(文武雙全), 충효열(忠孝烈)의 상징이다. 얼굴이 대춧빛이어야 제격인데 중국음식점에 가서 직접 찍어 오자니 귀찮아서 웹 검색으로 비슷한 그림을 하나 찾았다. 그렇다면 화폐를 제외하고 가장 많은 초상화가 그려졌거나 조상(彫像)이 만들어진 ‘인물’은 누구일까. 인물로 한정했기 때문에 당연히 보편적 추앙을 받고 있는 ‘신(神)‘이나 ’사실상의 신(神)‘ - 불상(佛像)이나 성모상, 부처나 예수를 그린 성화(聖畵) 등 - 은 빠져야 한다. 내 소견(所見)이 좁은 탓에 이 역시 쉽게 단정하긴 어렵지만, 아마도 16억 인구 모두가 좋아하는 ’사람‘, 운장(雲長) 관우(關羽)가 아닐까 싶다. 서울 사람들도 관우 그림을 보고 싶으면 아무 중국 음식점(또는 중화요리집)에나 들어가면 된다. 한국인이 하는 중국 음식점에서도 주창(周倉), 관평(關平)을 거느리고 위엄 있게 서 있는 긴 수염 붉은 얼굴의 관우를 쉽게 볼 수 있다. 서울, 한국에서 뿐 아니라 전세계 어느 곳에서나 관우는 중국 음식점의 상징처럼 되어 있다. 비단 그림뿐만이 아니다. 전세계 - 주로 제3세계 - 예술품과 공예품이 새 주인을 기다리고 있는 인사동에 가면 흔히 볼 수 있는 것 중의 하나가 관우상이다.  인사동에서 2만 5천원 주고 산 관우상. 한동안 내 책상 위에 있었으나 아들 녀석에게 소유권이 넘어갔다. 청룡언월도를 비껴 들고 적토마에 올라 수염을 나부끼는 관우는 ‘삼국지’가 읽히는 문화권역에서는 가장 인기 있는 역사 인물이다. 우리가 - 이 우리는 한국인에 국한되는 것이 아니라 한자 문화권 또는 동양 문화권에 사는 사람 전체로 확장된다 - 익히 아는 관우는 분명 매력적인 인물이다. 복숭아 밭에서 술김에 결의형제를 맺고는 평생 그 의(義)를 저버리지 않은 철석같은 지조(志操), 원소 휘하의 두 맹장 안량과 문추를 단 칼에 베어 버리고 오관(五關)을 돌파한 출중한 무예, 화도(火刀)가 생살을 찢고 뼈를 갉아 내도 태연자약했던 초인적인 의지, 어느 것 하나 영웅의 조건에서 빠지는 것이 없다. 적토마에 올라 청룡언월도를 비껴 든 그의 모습은 삼국지연의(三國志演義)에 등장하는 수많은 캐릭터 중에서도 단연 돋보인다. 그러나 꼭 그만이 영웅은 아니었다. 나관중은 이 책 속에 수많은 초인(超人)들의 자리를 각각 마련해 주었다. 나관중이 특히 사랑했던 촉한(蜀漢)의 초인들만 해도 장판교에서 단기필마로 조조의 대군을 쫓아 버린 장비(張飛), 당양벌에서 유비의 어린 아들을 안고 조조의 백만대군을 낙엽 쓸 듯 했던 조운(趙雲), 천문(天文) 지리(地理) 인심(人心) 어느 것 하나 통(通)하지 않은 것이 없어서 바람과 구름을 마음대로 부리고 싸울 때마다 이겼으며 심지어는 죽은 뒤에도 사마의를 쫓아 버린 제갈량(諸葛亮) 등등. 그런데 왜 유독 관우(關羽)였을까. 삼국지연의(三國志演義)는 소설이지만 주자학적 정통론이 깊이 스며 있는 책이다. 원말명초(元末明初) 지식인에게 주희(朱熹)의 화이론(華夷論)은 몽골 오랑캐를 몰아내는 비술(秘術)이었다. 그래서 이 책은 촉한(蜀漢) 정통론을 정면에 내세웠고 후대의 번역가들이 희화화한 유비에게 ‘정통 군주’의 지위를 부여하였다. 괴력난신(怪力亂神)을 말하지 않는 유교적 주자학적 합리주의는 또한 이 소설책에서 귀신 이야기를 거의 빼 버렸다. 사마의를 쫓아 버린 제갈량은 목각인형 제갈량이지 귀신 제갈량은 아니었다. 그러나 유독 관우만은 죽어서도 여기 저기에서 ‘활약’을 펼친 것으로 묘사된다. 관우 귀신은 자신을 죽음으로 몰아 넣은 여몽을 죽이고 아들 관흥을 사지(死地)에서 구하기도 한다. 물론 삼국지연의에 이례적으로 나오는 관우 귀신 이야기가 나관중의 순연한 창작은 아니다. 관우가 죽은 직후 동오의 여러 장수가 잇따라 급사(急死)했고, 형주(荊州) 땅에는 물난리가 나고 뒤이어 역질(疫疾)이 창궐했다. 이 모든 것이 관우 귀신의 탓이라고 믿은 형주 사람들이 사당을 짓고 제사를 지내기 시작한 것이 관우 숭배 - 또는 신앙 - 의 시작이었다. 그러나 그 후로도 오랫동안, 중국에서 관우 숭배는 그냥 일부 지방에 국한된 ‘토속신앙’이었을 뿐이다. 금나라에 두 황제를 빼앗기고 동오의 옛땅에서 명맥을 유지한 남송대에 이르러서야 비로소 관우는 국가적 숭배 대상이 되었다. 더불어 수정후(壽亭候)였던 그의 벼슬도 공(公) - 충혜공(忠惠公) - 을 거쳐 왕 - 무안왕(武安王), 의용무안왕(義勇武安王), 장무의용무안영제왕(壯繆義勇武安英濟王) - 으로 뛰어 올랐다. 삼국시대 형주에서 숭배된 관우는 아마 역신(疫神)이었을 것이다. 그러나 금나라의 핍박을 받던 송대(宋代)의 관우는 군신(軍神)이 되었다. 나관중이 삼국지연의를 쓰고 있던 무렵은 한족(漢族)이 중국 전역에서 원(元) 황조를 몰아내는 싸움을 벌이고 있던 때였다. 남송대 사람들이 여진족을 물리치기 위해 관우의 귀신을 불러 냈던 것과 똑같은 이유에서, 그도 관우 귀신 이야기를 삼국지연의에 집어 넣었다. 그렇지만 정작 명나라 황제들은 송나라 황제가 올려준 관우의 벼슬을 다시 깎아 내렸다. 몽골을 몰아내고 천하를 ‘평정’한 마당에 군신(軍神)을 다시 불러낼 이유가 없었기 때문일 터이다.  동묘의 관우상. 목상(木像) 위에 금칠을 입혔다. 관우 목상에게 처음으로 금색 용포를 내려 준 이는 고종이었는데, 지금 입고 있는 옷은 물론 그 옷이 아니지만, 색깔만은 같다. 군신 관우가 다시 ‘부활(復活)’한 것은 명나라 말기의 일이었다. 16세기말의 동아시아 세계대전이었던 임진왜란이 그 계기였다. 오래간만에 큰 전쟁을 치르게 된 명나라 장수(將帥)들은 구석에 쳐박아 두었던 군신 관우를 다시 불러 내었다. 조선에 출병하는 명나라 군사들은 먼저 관우묘에 찾아 가서 옛날 관흥을 구했던 것처럼 자신을 적의 총칼로부터 구해 달라고 빌었다. 관우를 섬긴 것이 효험이 있었던지, 명나라는 조선에서 왜군을 물리칠 수 있었다. 그러나 그 바로 뒤를 이어 이번에는 다시 북방에서 후금(後金)이 밀고 내려왔다. 만력(萬曆) 대황제 신종(神宗)께서는 - 연호로나 묘호(廟號)로나 그리고 실제로나 중국 역사상 가장 망자존대(妄自尊大)한 황제였다 - 관우를 한꺼번에 몇 계급 올려 '칙봉삼계복마대제신위원진천존관성제군(勅封三界伏魔大帝神威遠鎭天尊關聖帝君)'으로 봉했다. 이로써 관우는 관제(關帝)가 되었다. 후금(後金) 군사들과 싸울 때에도 명나라 군사들은 관제묘(關帝廟)에 나아가 승전(勝戰)을 기원했다. 그러나 너무 빠른 승진의 부작용 탓인지, 관우는 이 전쟁에서 이렇다 할 신통력을 보여주지 않았다. 명나라는 망했고 청나라가 들어섰다. 청나라 황제와 팔기(八旗)의 입장에서는 명나라의 군신(軍神) 관우가 달가울 리 없었을 것이다. 관제묘에서 제사 드리는 사람들의 속셈이야 뻔한 것 아니겠는가. 이 무렵의 한족(漢族)에게 관우는 남송의 악비(岳飛)와 같은 존재였다. 반청복명(反淸復明)의 기세가 남아 있던 청초(淸初)에는 아마도 군사를 모아 만주족을 내 몰 거사를 준비하는 사람들이 종종 관제묘를 찾았을 것이다. 그렇다고 공공연히 군신을 찾아 머리를 조아릴 수도 없었을 터. 아마도 이 무렵에 군신(軍神) 관우는 재신(財神) 관우로 변장했던 듯 하다 - 관우를 재신(財神)으로 모신 이유에 대해서는 여러 가지 이야기가 있으나, 어쨌거나 그에게서 군신(軍神)의 속성을 탈각시키는 데에 명청(明淸) 교체의 정치적 상황이 작용한 것은 분명해 보인다 -. 어떤 사람들이 군신을 재신으로 변장시켰는지는 불명확하나 어쨌거나 남을 기망(欺罔)하려다 보면 왕왕 스스로가 먼저 속아 넘어 가는 법이다. 청조(淸朝)가 안정된 뒤에는 관우에게서 군신의 이미지는 사라졌고, 재신(財神)의 이미지만 남았다. 오늘날 세계의 중국 음식점에 걸린 관우는 군신 관우가 아니라 돈귀신 관우이다. 그 옆의 주창과 관평은 돈귀신을 지키는 호위 무사이고.  동묘. 보물 142호. 중국풍 건물들과 역대 왕의 제향(祭享) 기록을 담은 비석들, 백목전 상인들이 헌납한 석물들이 들어 차 있다. 지금 이 주변에는 서울 안 최대의 헌옷 시장이 선다. 임진왜란 때 명나라 군사들이 조선에 들어오면서 군신 관우도 함께 들어왔다. 선조 31년((1598), 명나라 유격(遊擊) 진인(陳寅)은 자신이 주둔하고 있던 남산 기슭에 관왕묘(關王廟)를 세웠다. 이른바 남관왕묘(南關王廟)가 만들어진 것이다. 다른 명나라 장군들도 이 역사(役事)에 돈을 대었으니, 천자(天子)의 군대로부터 구원을 받은 조선왕이라고 예외일 수는 없었다. 관왕묘가 완공되자 명나라 장수들은 한 걸음 더 나아가 조선왕이 친히 와서 제사드릴 것을 요구했다. 조선의 군신(君臣)은 선례(先例)가 없는 일이라 하여 일단 거부했으나 선례는 만들기가 어렵지 일단 만들어 놓으면 바로 항례(恒例)가 되는 법이다. 선조는 결국 관왕묘에 참배(參拜)했고 이듬해에는 다시 동대문 밖에 새 관왕묘 - 지금 남아 있는 보물 142호 동묘(東廟) - 를 하나 더 짓기까지 했다. 전쟁통에 불타 버린 궁궐도 복구할 일이 아득하여 왕조차 들어가 살 곳이 마땅치 않던 판국에 중국 귀신 모실 집을 먼저 지어야 했으니 이 땅에 처음 들어온 관왕(關王)의 위세는 그토록 당당했다. 동묘, 즉 동관왕묘는 남관왕묘보다 더 크고 번듯했으나 그보다 더 사람들의 눈길을 끈 것은 ‘이국적인’ 양식이었다. 건물과 문, 소상(塑像)까지 모두 중국식으로 만들었기 때문이다. 이 무렵 관왕묘는 서울 말고도 성주, 안동, 남원 등지에도 만들어졌다. 임진왜란이 끝난 뒤 명나라 군대는 돌아갔지만 관우 귀신은 따라가지 않았다. 서울 동남쪽 양대문 밖에 버젓한 집이 있는데, 그냥 돌아갈 이유가 없었던 모양이다. 조선 국왕이 관왕묘를 찾아가 참배하는 일은 없어졌지만, 그는 그냥 기다렸다. 서울에 관왕묘가 만들어지고 한 세기 남짓 지난 영조 15년부터 왕이 다시 관왕묘를 찾기 시작했다. 정작 복수설치(復讐雪恥), 북벌대의(北伐大義)의 소리가 높던 효종대에는 거들떠 보지도 않던 관우 귀신을 다시 불러낸 이유는 분명하지 않다. 영조 이전에는 숙종이 지방의 관왕묘를 제대로 건사하고 때 맞춰 제사를 지내도록 지방관들에게 명한 바 있었을 뿐이다. 즉위하자마자 무신란(戊申亂)을 겪은 영조는 후일 ‘수성윤음(守城綸音)’을 내려 백성들에게 왕이 도성을 벗어나 도망가는 꼴은 다시 보이지 않겠노라고 약속한다. 그는 도성 방어를 위한 군사체제를 정비하는 데 각별한 관심을 쏟았다. 성을 새로 쌓았고, 각 군문과 방계(坊契)에 담당구역을 할당해 주었다. 그가 관우 귀신을 다시 찾은 것은 이런 ‘개혁’의 와중에서였다. 그는 관우 소상(塑像)에 새 용포를 갈아 입혀 주었고, 낡은 사당도 보수해 주었다. 손자 정조도 할아버지를 본받아 관우에 대해서는 깍듯한 예의를 지켰다. 그러나 그 뿐이었다. 영조 말년에는 이미 무당과 장사꾼들이 관우를 더 사랑하기 시작했고 묘당(廟堂)에서 관왕묘를 ‘음사(淫祠)’로 지탄하는 소리도 나왔다.  남묘. 서울에 가장 먼저 만들어진 관왕묘였다. 조선 후기에는 서울 상인들이 재운(財運)을 비는 장소로 사용하였고 대한제국기에는 국가 향사(享祀)의 공간이었으나, 일제 강점 이후 다시 민간 단체가 관리하는 곳이 되어 버렸다. 6.25 때 불 타 버렸다. 청나라행 사신(使臣)을 따라 다니면서 돈 벌이를 해 왔던 시전 상인들은 중국에서 관우가 재신(財神)으로 변신한 지 이미 오래되었다는 사실을 알았을 것이다. 그들은 그들 나름의 방식으로, 엄숙하고 지루한 국가 의례와는 다르게, 무당을 불러 돈 많이 벌게 해 달라고 관우 소상(塑像) 앞에서 굿판을 벌였다. 관우 귀신은 무당들에게 특히 매력적이었다. 본래 무당들은 각자가 ‘몸주’를 모시기 마련인데, 신통력 있는 무당의 몸주가 되기 위해서는 한 두가지 조건이 필요했다. 첫째로 살았을 때 신통력이나 용력(勇力)이 과인(過人) 또는 초인(超人)했어야 한다. 범인(凡人)은 죽어 귀신이 되어도 한갓 이매망량(魑魅魍魎)이 될 수 있을 뿐이다. 둘째로 될 수 있는 한 원통 절통하게 죽어야 했다. 한을 품고 죽은 귀신이라야 저승에 가지 않고 이승 주위를 떠 돌 것이기 때문이다. 그래서 우리 나라 무당들에게 인기 있는 몸주는 최영(崔瑩)이나 남이(南怡)같은 사람들이다. 심지어 ‘예수’ 조차도 기꺼이 받아들이는 - 예수가 자기 몸에 들어왔다고 주장하는 - 무당도 있었다. 관우는 이 두 조건을 완벽하게 충족시키는 인물이었다. 무당에게는 전쟁터에 나가는 군사(軍士)든 돈 싸움터 = 장사판에 나서는 장사꾼이든 모두 놓칠 수 없는 고객이었다. 더구나 조선 후기 서울에서 군인은 곧 장사꾼이고 장사꾼은 곧 군인이었다. 이러니 관우의 인기가 하늘 높은 줄 모르고 치솟지 않을 턱이 없었다.  와룡묘 입구. 안내판이 두 개 있는데, 하나는 태조 때 만든 것이라고 쓰여 있고 다른 하나는 1900년경 엄귀비가 만들어 준 것이라고 쓰여 있다. 이 아래쪽이 범바위인데 요즘도 가끔씩 ‘무속인’들이 굿을 하곤 한다. 애초에는 와룡선생 사당이었으나 일제 강점기를 거치면서 단군과 제석, 산신 등 각종 신이 모두 동거하는 곳이 되어 버렸다. 찍어 놓은 사진이 있었는데 찾을 시간이 없어서 두산백과사전 사진을 옮겨 놓았다. 정조 이후 한 세기 가량, 서울의 동묘와 남묘는 장사꾼들이 유지하고 관리하면서 때때로 관(官)의 눈을 피해 - 굳이 피할 이유도 없었지만, ‘공식적으로는’ 무당의 도성 출입이 금지되어 있었기 때문에 - 굿판을 벌이는 장소로 이용되었다. 특히 매년 10월에는 남묘에 시정(市井) 장사꾼들이 모두 모여 대규모 굿판을 벌였다. 아주 드물게 왕이 행차하는 경우도 있었지만, 이는 군신(軍神) 관우를 필요로 한 때문이 아니라 도성민의 태반을 차지하는 공시인(貢市人)을 위무(慰撫)하는 뜻을 보이기 위해서였다.  1920년대초의 경성신사. 조선신궁이 서기 전까지, 서울 거주 일본인들의 종교적 구심이었다. 와룡묘는 바로 이 신사 ‘머리 꼭대기’에 세워졌다. 그런데 1883년, 서울 북문 = 혜화문 밖에 느닷없이 관왕묘가 하나 더 생겼다. 이름하여 북묘(北廟)라는 것인데, 여기에 들어온 관우 귀신은 군신(軍神)도 재신(財神)도 아닌 만사형통신, 달리 말하면 잡신(雜神)이었다. 그 한 해 전, 군인폭동이 일어났고 그 바로 뒤에 청나라 군대가 들어 왔다. 얼핏 임진왜란 때의 명나라 군대와 관왕묘 사이의 관계가 떠오르기도 하는데, 사실은 북묘는 그와 관계가 없다. 군인들을 피해 충주 장호원으로 도망갔던 왕후는 그 곳에서 관성제군(關聖帝君) 즉 관우 귀신이 씌웠다는 무당을 한 사람 만난다. 답답하고 초조한 중에 자주 불러 이것 저것 물어보곤 했던 모양인데, 이 무당이 용케도 왕후의 환궁 날짜를 맞추었다. 폭동이 진압된 후 서울로 돌아온 왕후는 그녀를 불러 올려 진령군(眞靈君) - 참으로 영험한 무당 - 이라는 칭호를 주고 따로 커다란 당집을 만들어 주었다. 관우 귀신이 들어가 살 집이니 당연히 관왕묘가 되었고, 복수심에 서슬 퍼렇던 왕후가 국가 향사(享祀)의 대상으로 삼자고 하는데 반대할 사람도 없었다. 그래서 이 당집은 북묘가 되었다. 그리고 또 10년이 흘렀다. 1902년 벽두에 영일동맹이 체결되었다. 일본과 러시아 사이에 긴장이 고조되었고, 그 둘이 놓고 싸우는 밥그릇이 대한제국이라는 사실도 분명했다. 정부와 황실은 영세중립화안도 꺼내 보고, 러시아에 밀사도 보내고 하는 등 긴박하게 움직였지만 어디에서도 희망적인 신호는 감지되지 않았다. 군비를 강화한다 산업을 육성한다 교육시설을 정비한다 하면서 지난 몇 년간 들인 공이 적지는 않았으나 시간도 짧았고 볼 만한 성과도 없었다. 벼랑 끝에서 귀신이라도 불러내 보자는 심사였을까. 이 해 봄 고종은 5년 전 자기가 그랬던 것 처럼, 관왕(關王)을 관제(關帝)로 추숭(追崇)하고 관왕묘를 전부 관제묘로 바꿨다. 현판 글씨도 자기가 직접 써서 내려 주었다. 동남북에 모두 관제묘가 있는데 서쪽에만 없는 것도 문제라고 생각했던지 묘(廟)를 하나 더 만들고 숭의묘(崇義廟)라 이름했다. 그런데 이 서묘의 주신(主神)은 관우가 아니었다. 유비 - 후한(後漢) 소열제(昭烈帝) - 를 주신으로 하고 관우, 장비, 제갈량, 조운, 마초, 황충, 옥보, 주창, 조루, 관평 등 삼국지에 나오는 후한(後漢)의 명장(名將)들을 모두 그 아래에 배향(配享)했다. 그런데 후한(後漢) 하면 유비 말고도 바로 떠오르는 사람이 또 있다. 고종과 같은 연호를 썼던. 아니 고종이 그 연호를 베껴 썼던 ‘광무제(光武帝)’다. 고종이 황제로 즉위하면서 굳이 연호를 광무(光武)로 한 것은 자신을 후한 광무제에 비견되는 존재로 드러내고 싶었기 때문일 것이다. 그에게 ‘난적(亂賊)을 소탕하고 망한 나라를 다시 일으켜 세우는 일’은 갑오 을미 내각의 ‘반역’을 징벌하는 일이었겠지만, 그 칼끝은 결국 일본을 향하고 있었다. 1900년 남산 일본인 거류지 동쪽 끝에 ‘장충단(獎忠壇)’을 세운 일과 1902년 ‘숭의묘(崇義廟)’를 지은 일은 서로 연결된다. 이 일을 황귀비 엄씨의 신임을 얻은 현령군(賢靈君) - 역시 관우 귀신에 씌웠다고 주장하는 무당이다 - 의 소위(所爲)로 생각하는 사람들이 많지만, 엄씨에게는 국가 향사(享祀)를 좌우할 만한 힘이 없었다. 고종이 새로운 향사(享祀) 공간을 통해 얻고자 했던 것은 ‘잡신의 힘’이 아니라 ‘충(忠)과 의(義)’였다. 여기에는 왕명보다도 무당의 말을 더 잘 듣는 무지한 사람들도 익히 알고 있는 삼국지의 영웅들을 통해 백성의 충의를 일깨우고 그에 기대어 나라를 구해 보자는 ‘꼼수’가 숨어 있었다. 고종은 할 수만 있다면 ‘충의교(忠義敎)’라는 새로운 종교를 만들어서라도 백성들을 자기편에 묶어 두고 싶었을 것이다. 을사늑약으로 주권의 태반을 잃어 버렸을 때, 그가 지방의 명유(名儒)들에게 밀지(密旨)를 보내 거병(擧兵)을 촉구한 것도 백성을 마지막 의지처로 생각한 때문이다.  1950년대 남산으로 오르는 길목의 속칭 점쟁이 골목. 조선 개국초부터 남산 = 목멱대왕은 신령한 산으로 취급되었고, 정상 부근에는 국사당이 설치되었다. 일본인들의 신사(神社)도 남산 주위에 몰려 있었던 바, 그들이 물러가고 난 뒤에도 남산에 살던 ‘귀신’들은 자리를 지켰다. 현재에도 남산 곳곳에는 알게 모르게 당집들이 남아 있다. 숭의묘 보다 먼저인지 나중인지는 알 수 없지만, 거의 같은 무렵 남산 중턱 골짜기 안에 와룡묘(臥龍廟)라는 작은 사당이 하나 더 만들어졌다. 이름만으로도 당장 알 수 있듯이 이 사당은 와룡(臥龍) 선생, 즉 제갈량을 주신(主神)으로 모신 사당이다. 지금은 그 안에 단군도 있고 보살도 있어서 여러 가지 종교적 욕구를 충족시켜 주는 장소가 되어 있지만, 처음부터 그렇지는 않았을 터이다. 선조 때에 평안도 영유에 와룡묘를 지었다는 기록이 있는데, 이 와룡묘가 만들어진 맥락은 그와 비슷하면서도 다르다. 전략 전술의 천재였던 제갈량의 귀신을 불러 국난(國難)을 이겨 보려는 심사가 비슷하고 그 타겟이 왜적(倭賊)이었다는 것도 같다. 그러나 옛적 평안도의 와룡묘가 평양 주둔 명군에 관계된 것이었음에 반해, 이 와룡묘는 왜인들이 서울 안에 만들어 놓은 ‘그들만의 성소(聖所)’를 바로 내리 누르는 곳에 자리잡았다. 1894년 일본이 청일전쟁에서 이기자, 많은 일본인들이 서울에 들어왔다. 그들은 이미 10여년 전부터 남산 기슭에 터 잡고 살아 온 자기 동족들 주위로 몰려 들었고, 이 일대를 서울 안의 일본으로 개조하기 시작했다. 그들은 당장 자기들 거주지 안의 왜장대 - 1885년 조선 정부가 남산 아래를 일본인 거류지로 지정해 준 것은 가급적 궁궐에서 먼 곳을 찾다 보니 그렇게 된 것이지만, 일본인들은 자기들에게 할당된 땅에서 굳이 임진왜란 때 왜장(倭將)의 흔적을 찾았다. 그들은 왜장대 혹은 왜성대라는 이름을 기념했고, 그 자리를 신성시했다. 지금의 중구 예장동은 왜장동을 살짝 변형시킨 것이다 - 에 전승기념탑을 세웠다. 이어 그 주변에 다시 일본 귀신을 모시기 위한 신사(神社)를 짓는 일에 착수했다. 1898년 남산대신궁(南山大神宮)이 완공되었다. 이 ‘신궁(神宮)’은 1923년 경성신사로 개칭되었고, 1929년 조금 더 남쪽으로 내려간 자리로 이건(移建)되었다. 원래 남산대신궁이 있던 자리에는 그 경성신사의 절사(節社)로 팔번궁(八幡宮)이 만들어졌다. 경성신사는 지금의 숭의여대와 리라고등학교 자리에 있었기 때문에 남산대신궁은 그보다 더 남쪽, 더 높은 곳에 있었다. 바로 와룡묘 아래쪽이다.  고종황제. 와룡묘의 제갈량은 남산대신궁의 천조대신 정수리를 깔고 앉았다. 장충단이 일본인 거류지의 동쪽 경계였다면 와룡묘는 그 남쪽 경계였다. 남산골 깊숙이, 사람들 눈에 잘 띄지도 않는 외딴 곳에 묘(廟)를 세운 뜻은 여기에 있었다. 제갈량의 귀신을 불러 천조대신 귀신을 물리치려 했다고 보아도 좋다. 따지고 보면 한국의 무당이나 일본의 신관(神官)이나 다를 바 없는 것 아닌가. 오히려 그렇게 생각하는 사람이 많을 수록, 이 묘(廟)를 지은 의도는 적중한 것이다. 그러나 ‘삼국지 충의교’나 ‘관우 유비 제갈량교’ 같은 것은 커녕 그 비슷한 것도 애초에 만들어 질 수 없는 일이었다. 사람들이 관제묘나 숭의묘, 와룡묘를 보고 각성(覺醒) 분기(憤起)했는지도 의문이다. 그러나 많은 사람들이 그 의도를 알고 있었고, 일본인들도 마찬가지였다. 1908년 통감부는 대한제국 정부로 하여금 “향사이정(享祀釐整)에 관한 건”이라는 것을 공포하게 하여 관제묘에 대한 제사를 다른 제궁(諸宮)의 제사와 함께 일괄 폐지해 버렸다. 그리고 나서 건물도 축차로 매각, 철거했다. 반일의 의지를 노골적으로 담았던 서묘(西廟)가 1909년에 동묘에 합사(合祀)되었고 북묘는 1910년에 철거되었다. 남묘와 동묘는 그 후 서울 상인들에 의해 유지되었지만, 그에 고착(固着)된 이미지는 무당들이 자비(自費)로 세운 다른 관왕묘나 와룡묘 처럼, ‘미개한 미신(迷信)의 현장’에 불과하였다.  고우영 삼국지의 유비. 나만의 착각인지는 모르겠으나 턱 주위가 발달한 얼굴형, 위로 솟은 넓은 이마. 짧은 눈썹, 쳐진 눈꼬리, 얼굴 아래쪽으로 내려 온 귀. 수염 모양까지 흡사 고종을 보고 그린 것처럼 닮았다. 나는 처음 고종 사진을 보았을 때 무척 낯이 익다고 느꼈는데, 아마도 고우영 삼국지를 열심히 본 때문이었던 것 같다. 꽤 오래 전 중국 귀신을 모시는 관왕묘가 민족 자존심을 해친다고 하여 그를 모두 없애버리자는 ‘과격한’ 주장이 나온 바 있다. 한국인들의 민족적 순혈주의에 대한 집착이나 이른바 ‘동북공정’ 이후로 악화된 대중국 감정을 생각하면 이해할 수 없는 바는 아니다. 그렇지만 나는 고우영이 만화 삼국지에서 쪼다로 그려 놓은 유비에게서 꼭 고종의 캐리커쳐 같은 느낌을 받는다. 제국(帝國)을 세우고 두 대만에 망한 것이나, 광무제(光武帝)의 적통(嫡統)을 자처한 것이나, 후대 사람들에게 ‘쪼다’로 비쳐진 것이나, 둘은 여러 가지로 닮아도 참 많이 닮았다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [서울이야기] 협률사(協律社)

- 2007.10.13

- BoardLang.text_next_post

- [서울이야기] 제중원

- 2007.11.22