|

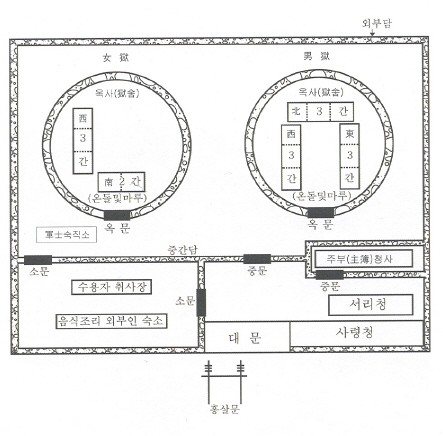

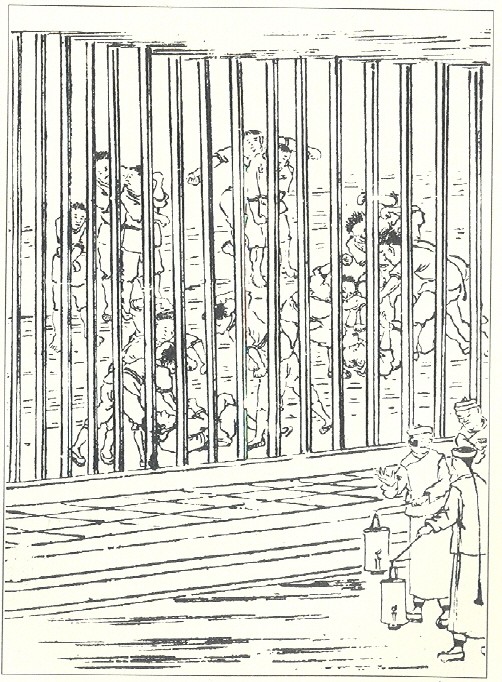

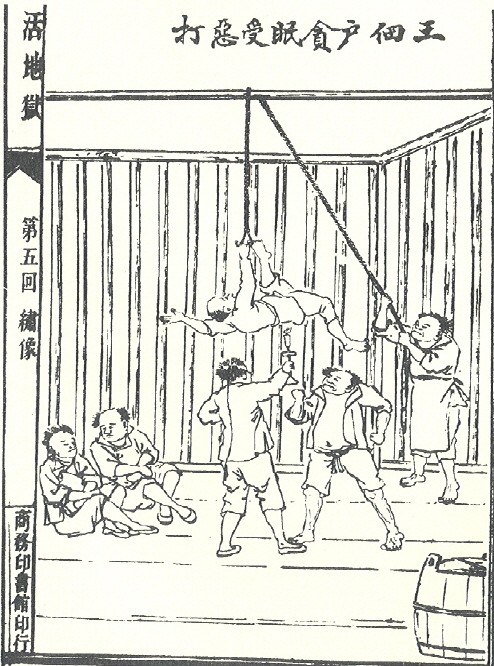

이승의 지옥, 감옥 심재우(중세2분과) 1. 아무리 좋아봐도 감옥은 감옥 1974년 『창작과 비평』 겨울호에 실린 정을병의 단편소설 「육조지」를 아는가? 「육조지」는 작가 자신의 옥중 체험을 소설화한 것으로, 작가는 소설에서 유신 시절 우리의 사법 및 교도 행정의 난맥상을 신랄하게 고발하고 있다. 소설 제목은 호되게 남을 때린다의 뜻을 가진 ‘조지다’에서 따온 것으로, 감옥에 간 죄수와 그 죄수를 ‘조져대는’ 자들 간의 상호 관계가 묘사되어 있다. 구체적으로 소설에 등장하는 육조지란 집 구석은 팔아 조지고, 죄수는 먹어 조지고, 간수는 세어 조지고, 형사는 때려 조지고, 검사는 불러 조지고, 판사는 미뤄 조진다는 얘기다. 가족 중에 혹 감옥살이하는 자가 있으면 면회 가야지 돈 보내야지 변호사도 구해야지 가족들은 집을 팔아야 할 지경이다. 돈 없고 빽 없는 죄수들은 가족이나 친지가 넣어 주는 사식(私食)에 목마르니 닥치는 대로 먹어 댈 수밖에 없다. 간수들은 매번 죄수들이 탈옥을 했는지 점검해야 하기 때문에 늘 죄수 세기에 바쁘다. 형사는 다른 일도 바쁜 데 차분히 심문할 여유가 없다. 무조건 두들겨 패서라도 자백을 받으면 그만이다. 검사는 수감된 죄수들의 형을 확정하기 위해 시도 때도 없이 구치소에 수감된 죄수를 불러 댄다. 판사는 판결을 내리기가 뭐가 그렇게 힘든지 늘 재판을 미루기 일쑤다. 독재정권 치하에서 암울했던 그 시절에 이래저래 감옥살이 경험은 누구라도 견디기 힘든 고통이었을 것이다.  <그림 1> 서대문형무소박물관 전경. 1908년 경성감옥으로 출발하여 1987년까지 서울구치소로 쓰였다. 여러 차례 이름이 바뀌었지만 한국근현대사의 아픔을 담고 있는 대표적인 감옥이다. 요즘은 어떨까? 1970년대에 비한다면 법조계의 부조리가 상당히 개선되었다는 점은 누구나 동의할 수 있을 것 같다. 옥살이 또한 마찬가지이다. 얼마 전에 필자는 2008년 4월 1일부터 교도소와 구치소 등 교정시설에서 그동안 수형자들에게 해오던 알몸 신체검사를 폐지한다는 기사를 읽은 적이 있다. 교정시설에 입소하거나 이송되는 자들에게 행한 알몸 신체검사는 감옥 내에 부정한 물품의 반입을 막기 위한 조치였다. 실제로 법무부 발표에 의하면 연간 9만 여명의 신입 수형자 중 항문 등을 이용해 담배나 이상한 물품을 들여오다 적발된 건수가 평균 15건에 달한다고 한다. 법무부가 국가인권위원회의 권고에 따라 성적 수치심을 유발하고 인권침해의 가능성이 있는 알몸 신체검사를 전면 폐지토록 한 이번 조치는 하나의 사례에 불과하지만 재소자 인권에 대한 보호 노력이 상당히 제도화되고 있음을 잘 보여주고 있다. 옥살이가 개선되었음을 보여주는 사례는 또 있다. 비교적 갖추어진 시설, 충분한 음식 공급은 말할 필요도 없고 수감자의 노력 여하에 따라 옥 중에서 교육을 받을 수도 있다. 1995년부터 교도소, 구치소 등 교정시설에서 수형자를 대상으로 독학에 의한 학사학위 취득과정(학사고시반)을 비롯한 다양한 교육과정을 운영함으로써 교정 당국자들이 죄수들의 성공적인 재사회화와 재범방지에 진력하고 있다고 한다. 그렇다면 이제는 감옥생활을 할 만한 것일까? 물론 답은 절대 아니라는 것이다. ‘아무리 좋아봐도 감옥은 감옥’이기 때문에. 2. 조선시대 감옥 시설 아무리 시설이 좋아지고 대접이 나아졌다고 해도 감옥생활은 고통스럽기 마련이다. 그런 점에서 지금보다 시설이나 처우 등 여러 면에서 훨씬 열악했던 조선시대의 옥살이는 가히 상상하기 힘들 정도였다. 그럼 구체적으로 조선시대 감옥은 어떠했을까? 이것을 알아보기 전에 먼저 감옥의 명칭부터 살펴보자. 우리가 일반적으로 쓰고 있는 죄지은 자를 가두는 수감시설을 뜻하는 ‘감옥’이라는 용어는 사실 일본에서 들여온 단어이다. 원래 조선에서는 ‘감옥’이라는 용어 대신에 ‘옥(獄)’이라고 불렀다. 조선시대에 수도 한양에 지금의 서울구치소 격의 전옥서(典獄署)가 있었고, 의금부, 포도청, 내수사에서도 별도의 옥을 두었다. 그리고 지방의 경우 감영 소재지 및 각 군현에도 옥이 있었다. 그 가운데 전옥서는 일반 죄수를 가두는 대표적인 수감시설이었는데, 현재 종로구 서린동의 영풍문고 자리에 있었다. 1894년 갑오경장 때 전옥서가 감옥서(監獄署)로, 1907년에는 감옥서가 다시 감옥(監獄)으로 바뀌면서 이 때부터 감옥이란 명칭이 본격적으로 사용되었다.  <그림 2> 조선시대 전라도 무주 지도의 읍내 부분. 규장각 소장. 그림의 객사와 동헌 좌측 편에 둥근 모양의 옥(獄)이 그려져 있다. 이처럼 고종대 제작된 지도 중 감옥 위치를 표시한 군현이 여럿 확인된다. 한 가지 더. 지금의 교도소와 구치소는 어떻게 다를까? 교도소는 형이 확정된 수형자를 가두고 교정하는 시설인 반면, 구치소는 재판 중에 있는 미결수를 수용하는 곳이다. 앞서 언급한 한말의 감옥은 다시 일제 때 와서 형무소로 명칭이 변경되었고, 이 형무소가 1960년대 교도소, 구치소의 전신인 셈이다. 이처럼 흔히 통칭해서 ‘감옥’이라 말하지만, 죄수 수감시설에 대한 명칭은 시대에 따라 조금씩 달랐다. 이야기가 다소 벗어났는데, 다시 과거의 감옥으로 돌아가 보자. 죄수의 열악한 수용환경은 한말 기록에서 일부 확인된다. 1908년 10월 현재 감옥 수감자는 2,019명으로 집계되었는데, 새로운 감옥 제도에 의해 설치된 전국 8개 감옥의 전체 죄수 수용면적이 약 298평에 불과하였다. 평당 7명이 넘는 죄수들이 갇혀 있었다는 이야기인데, 실제로 방 3개에 총면적 15평에 불과한 대구감옥의 수감자는 항상 150명을 넘었기 때문에 2교대, 3교대로 잠을 자곤 했다. 이런 상황에서 감옥에서 베개를 베고 편안히 잠을 잔다는 것은 상상조차 할 수 없는 일이었다.  <그림 3> 1950년대의 대구교도소. 위쪽은 내부이며 아래쪽은 정문 사진. 대구교도소의 기원은 1908년 '대구감옥(大邱監獄)'으로 거슬러 올라간다. 설치 당시의 대구감옥은 경상감영 안에 문을 열었는데, 시설이 열악해서 감방 3개에 온돌도 없었다고 한다. 시설도 마찬가지였다. 일제 때 설치된 서대문형무소의 경우 당시 전국에서 제일가는 모범감옥이었다고는 하지만 처음 세울 때 양철지붕에 판자로 담을 쌓은 것에 불과하였다. 그럼 그 이전에는? 사실 조선시대 감옥의 규모, 내부 시설, 수용 능력을 알아볼 수 있는 정확한 기록이 남아 있지 않아 분명히 알 수는 없다. 다만 보통 사람들도 살아가기 팍팍한 그 시절에 죄짓고 감옥에 갇혀있는 사람들을 제대로 배려해주기 어려웠을 것이라는 점은 충분히 예상 가능하다. 조선 건국 후 감옥 제도가 정비되는 것은 세종 임금 때였다. 세종은 죄수 처우에 특히 관심을 두어 서울과 지방 감옥의 표준설계 지침도 마련하였다. 이에 따르면 남녀가 수감될 옥을 별도로 짓도록 하였을 뿐만 아니라, 겨울용 한옥(寒獄)과 여름용 서옥(暑獄)을 따로 두어 죄수들이 병들지 않도록 하였다. 실제로 1870년대 전옥서의 서리(書吏)로 근무했던 분의 증언에 따르면 전옥서의 옥사 일부는 판자로 바닥을 깐 여름용이었고, 다른 곳은 겨울용 온돌방이었다고 한다. 그렇지만 감옥 사정이 이후 세종의 의지대로 지속되지는 못했다. 조선 중기에 전옥서와 의금부 옥에서 남, 녀 죄수에 대한 분리 수용이 종종 지켜지지 않아 남녀 간의 문란한 간음은 물론 여죄수가 옥중에서 아기를 출산하는 경우도 있었다. 또한 설사 온돌이 설치되었다 치더라도 죄수들을 위해 겨울에 불을 지핀다는 보장도 없었다. 당연히 추위와 전염병으로 옥사하는 자들이 한 두 명이 아니었는데, 심한 경우는 중종 13년(1519) 기사에서 보듯이 겨우 동짓달 찬바람에 30여 명이 때죽음을 당하기도 하였다.  <그림 4> 한말의 전옥서 건물 배치도. 임재표가 여러 문헌을 토대로 그렸다. 임재표의 논문 「조선시대 인본주의 형사제도에 관한 연구」(단국대 박사학위논문, 2001) 부록 참조. 수용 능력에도 한계가 있었다. 『추관지(秋官志)』라는 책자에 따르면 18세기 전옥서에는 남자 죄수를 수용하는 옥사가 모두 9칸, 여자 죄수를 수용하는 옥사가 모두 5칸이었다. 정확한 면적을 알 수 없어 단언하긴 곤란하지만, 인조, 효종 임금 때의 실록 기록에 나오는 보통 40명에서 100명 정도의 죄수를 수용하기에는 턱없이 좁았다. 광해군 때에는 심한 경우 300명이 넘는 죄수가 수감되기도 하였는데, 김직재 역모사건에 억울하게 연루되어 5개월간 전옥서에 수감된 유진(柳袗)이란 분의 옥중일기 『임자록(壬子錄)』에 그대로 나와 있다. 그럼 옥중의 위생은 어떠했을까? 이에 대해서는 세종 30년(1448)에 세종 임금이 각 지방에 하달한 옥중 위생 관리 규칙에서 대략 가늠할 수 있다. 해당 규칙에는 매년 4월부터 8월까지는 냉수를 옥 안에 수시로 넣어주어 죄수들이 마실 수 있게 하고, 한 달에 한번 머리를 감을 수 있도록 하였다. 5월부터 7월까지는 죄수가 원하면 열흘에 한 번 정도는 몸을 씻을 수 있도록 했으며, 10월부터 1월까지의 겨울철에는 옥 안에 볏짚을 두껍게 깔아 주도록 하였다. 무더운 여름철에도 한 달에 머리감기 한 번이 허락된 셈인데, 이마저도 세종 임금의 배려 때문에 가능했다는 이야기이다. 이밖에 여러 가지 정황으로 볼 때 감옥 안 위생 상태가 적지 않게 불량하였음은 짐작하기 어렵지 않다. 또 하나 조선시대 감옥살이에는 굶어죽을 자유가 있었다. 무슨 이야기인가 하면 백성들도 끼니 걱정하고 살 판국에 죄수들에게 제대로 된 음식이 공급될 리 만무했다. 따라서 그나마 옥바라지를 해줄 가족들이 없는 한 죄수들은 꼼짝없이 배를 곯아야 했다. 1878년 당시 제6대 천주교 조선교구장이었던 리델 신부가 들창문 하나 없는 움막 같은 감옥에서 굶주림에 지쳐 잠잘 때 썩은 볏짚베개를 뜯어서 씹곤 했다는 일화는 이를 방증하는 한 예이다. 문제는 조선시대 옥살이의 고통이 이 뿐 만이 아니었다는 데에 있다. 대놓고 말해서 온갖 괴로움이 다 모인 곳이 감옥이었다.  <그림 5> 한말의 화가 김윤보가 그린 형정도첩(刑政圖帖)에 실린 그림 중의 하나. 포도청에 수감된 죄수에게 가족들이 사식(私食)을 주는 장면이다. 3. 옥(獄)은 이승의 지옥 다산 정약용은 그의 저서 『목민심서』에서 ‘옥중오고(獄中五苦)’라 하여 당시 옥살이의 다섯 가지 괴로움을 소개하고 있다. 그 다섯 가지는 형틀의 고통, 토색질당하는 고통, 질병의 고통, 춥고 배고픈 고통, 오래 갇혀 있는 고통이었다. 다른 것들은 그렇다 치고 독자들 중에는 토색질의 고통에 대해 의아해 할 지 모른다. 사극에서 보듯이 조선의 감옥에서 죄수들이 목에 큰 칼을 차고 지내야 하는 고통은 그래도 참더라도, 고참 죄수와 옥졸들의 토색질과 가혹 행위는 참고 견디기 힘들었다. 서울여대 정연식 교수의 저서 『일상으로 본 조선시대 이야기1』에도 인용되어 있는 『목민심서』의 감옥 내 신고식 장면을 소개하면 이렇다. 옥졸들은 스스로를 ‘신장(神將)’이라 하며 뽑냈고, ‘마왕(魔王)’이라 부르는 고참 죄수들은 가당치 않게 자기 밑에 영좌(領座), 공원(公員), 장무(掌務) 등 갖가지 직책을 가진 부하 죄수들을 두고 신참을 괴롭혔다. 매번 신참 죄수들이 들어오면 이른바 학춤, 원숭이걸이, 알짜기, 골때리기 등의 혹독한 고문을 자행했는데 모두 신참의 돈을 뜯어먹기 위한 것이었다.  <그림 6> 19세기말 풍속화가 김준근(金俊根)이 그린 ‘학춤추는 죄인’. 『기산풍속도첩』에 실려 있다. 팔을 학날개 모양으로 묶고 다리는 회초리로 쳤을 때의 죄수의 발버둥치는 모습은 학춤과 유사하다. 신참 죄수는 옥에 들어가면서 여러 관문을 통과해야 했다. 먼저 신참이 옥문을 들어서자마자 유문례(踰門禮)를 행하고 돈을 뜯었다. 그리고 일단 감방에 들어서면 먼저 들어온 죄수들과 지면례(知面禮)라는 상견례를 시켰다. 그리고는 신참의 목에 칼을 씌워 제대로 움직이지 못하도록 괴롭히다가 칼을 벗겨주면서 환골례(幻骨禮)를 거치도록 했으며, 며칠 후에는 정식으로 면신례(免新禮)를 행했다. 부르기 좋아서 ‘예(禮)’이지 앞서 말한 린치를 당하는 것이 원칙이었는데, 신참 죄수가 감방 사정을 잘 파악해서 사식(私食)이나 돈을 뇌물로 제 때 줘야만 이같은 신고식을 면할 수 있었다.  <그림 7> 청나라 말기의 『활지옥(活地獄)』이란 책자에 등장하는 신참죄수 신고식 장면. 감옥 내 가혹행위의 전통은 조선이나 청이나 매 한가지였던 것 같다.  <그림 8> 『활지옥(活地獄)』에 나오는 고참죄수가 신참죄수에 사형(私刑)가하는 장면. 신참죄수의 손가락, 발가락을 끈에 묶어 매단 채 촛불을 들이대고 괴롭히는 방식이 기발하다. 감옥 내 가혹행위가 얼마나 심각했는지를 보여주는 사례로는 정조 7년(1783) 10월에 황해도 해주감옥에서 발생한 박해득 치사사건에서 엿볼 수 있다. 사망한 박해득은 해주감옥의 신참죄수였다. 옥졸 최악재란 자는 박해득에게서 그동안 늘 해오듯 으레 돈 50냥을 뜯으려 하다 말을 듣지 않자 고참죄수 이종봉을 시켜 박해득을 손봐주도록 지시했다. 이에 이종봉은 박해득을 잡아 담 아래에 세우고 쓰고 있는 칼의 끝을 두 발의 발등 위에 올려놓고 새끼줄로 칼판과 다리를 함께 묶었다. 그러자 박해득은 곱사등 모양을 한 채로 옴짝달싹 못하다 결국 썩은 나무가 넘어지듯 담벼락에 부딪히는 바람에 목뼈가 부러져 열 흘 만에 죽고 말았다. ‘옥(獄)은 이승의 지옥’. 앞서 언급한 『목민심서』에 나오는 다산 정약용의 이 말은 뜻하지 않게 죽은 신참죄수 박해득에게 꼭 들어맞는 말이었다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [죄와 벌의 사회사] 조선시대 사형집행인, ‘망나니’

- 2008.03.07

- BoardLang.text_next_post

- [죄와 벌의 사회사] 능지처사, 더 이상 잔혹할 수 없는

- 2008.05.07