|

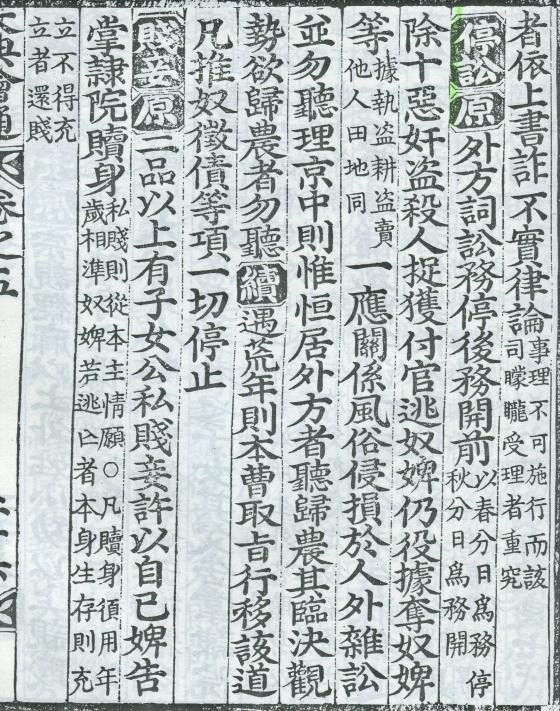

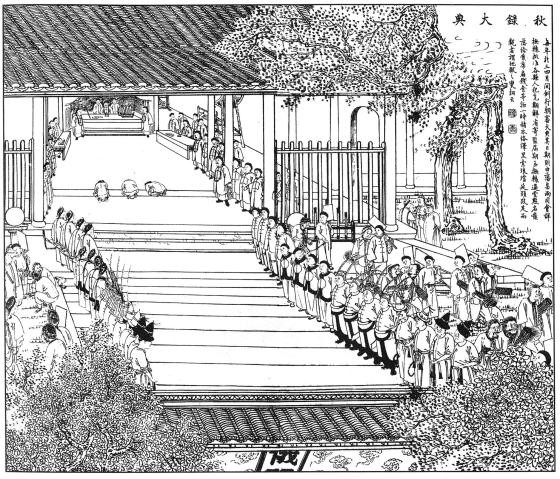

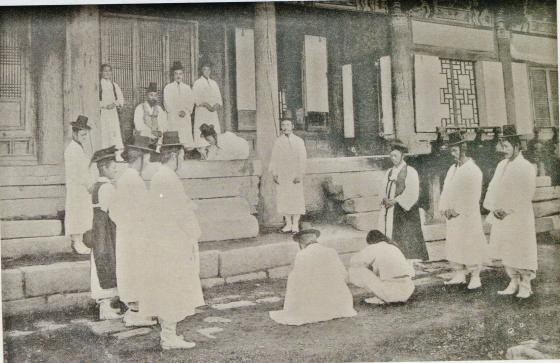

조선시대의 소송과 원님 재판 심재우(중세사2분과) 1. 분쟁 없는 사회를 위하여 최근 우리나라에서도 인권, 환경 등이 강조되면서 소송이 적지 않게 증가하고 있는 것 같다. 실제로 2010년도 사법연감의 기록에 따르면 2009년도에 우리나라 법원에서 처리한 민사사건이 400만이 훨씬 넘었다고 한다. 소송 중간에 취하한 건수까지 합하면 이보다 더 많을 터인데, 인구수 기준으로 소송 건수를 비교하면 특히 유럽과 같은 나라와는 비교가 불가능할 정도로 많다고 한다. 한마디로 지금 한국은 ‘소송공화국’이라 할 만한다.  <그림 1> ‘민사전자소송’ 안내 2011년 5월부터 민사사건의 경우 인터넷을 통한 소송 접수가 가능하였다. 전자소송은 시간과 장소에 제한을 받지 않고 개인이 법원에 소장을 제출할 수 있다는 점에서 변화하는 시대의 새로운 흐름으로 주목된다. 출처 : 서울지하철 1호선에서 2011년 6월 12일 필자 촬영 그럼 과거에는 어떠했을까? 전통적으로 중국 등 동양사회의 법률은 형법만 있고 민법이 없다는 통념이 존재했던 것이 사실이다. 따라서 조선시대에 소송이 별로 없었을 것으로 생각할 수 있지만 사실은 꼭 그런 것만은 아니었다. 뒤에 언급하겠지만 실제로는 크고 작은 분쟁과 소송을 기록으로 확인할 수 있다. 물론 조선 정부와 관리들은 소송이 만연하는 것을 바람직하게 여기지 않았다. 그 이유는 유학의 종장인 공자(孔子)가 『논어(論語)』에서 이야기한 “송사를 심리한다면 나도 다른 이와 같겠지만, 나는 반드시 쟁송이 일어나지 않도록 할 것이다”라는 말에서 찾을 수 있다. 공자는 소송이 없는 ‘무송(無訟)’의 경지, 예(禮)로 다스려져서 형벌과 다툼이 필요 없는 사회를 가장 이상적인 정치로 간주하였고 조선의 유학자들 모두 이 말을 금과옥조(金科玉條)로 여겼다. 사대부 관리들 입장에서 소송이 성행한다는 것은 사람들간의 반목과 다툼이 증가하는 것을 의미하며, 이는 민심이 천박해지고 도덕과 체통이 타락한 것을 보여주는 증표로 인식했기 때문이다. 한 마디로 소송이 만연하다는 것은 그들이 생각하는 바람직한 사회의 모습과는 거리가 멀었다. 실제 조선시대 관에서 시행한 정책 중에는 소송을 제한하는 내용과 관련한 것들도 있었다. 먼저 조선시대 각 고을을 다스리는 지방관들이 중점적으로 지켜야 할 일곱 가지 업무를 규정한 ‘수령 7사(守令七事)’의 한 조목에 소송을 줄이도록 하는‘사송간(詞訟簡)’이 있었다. 수령 7사는 수령의 근무성적을 가늠하는 평가 기준이었는데, 고을 수령이 처리한 소송이 적을수록 잘 다스린 것으로 간주된 셈이다.  <그림 2> 소송 제한 관련 규정 농번기나 흉년에 중대하지 않은 소송은 정지시킬 것을 규정한 『경국대전』과 『속대전』의 규정들. 출처 : 『대전회통』 권5 형전 정송(停訟) 그리고 관에 소송장을 내는 시기를 제한하기도 하였다. 즉, 춘분 후부터 추분 전까지는 형사사건이나 도망 노비 문제 등 중대 사안이 아닌 잡송(雜訟)은 소송을 수리하지 않도록 하였다. 농번기에 불필요한 소송으로 백성들이 농사일을 망치는 것을 막고자 하는 의도인데, 이 조항은 『경국대전』 형전의 ‘정송(停訟)’ 조항에 실려 있다. 이 뿐만이 아니었다. 조선시대 지방 양반들은 향약(鄕約) 등을 통해 사회문제를 자체적으로 조정 처리하였는데, 웬만한 분쟁은 관(官)에까지 가는 대신에 양반들 회의를 통해 마무리짓도록 하였다. 이 때 가까운 친인척 사이의 분쟁이라던가, 혹은 양반들의 조정 의견을 무시하고 함부로 관에 소송을 제기하는 행위에 대해 쓸데없이 송사를 일삼는다는 뜻으로 ‘비리호송(非理好訟)’이라 지목하여 처벌하기도 하였다. 교화로 백성들의 풍속을 순박하게 하면 소송도 사라질 것이라는 유학자들의 생각은 어찌 보면 타당한 면이 있다. 그렇지만 현실도 과연 그러했을까? 2. 조선시대 소송 건수는 얼마나 되었을까? 앞서 중국이나 조선의 경우 형벌 위주의 법률 규정으로 인해 법의 근간이 주로백성의 통제에만 있었기 때문에 당시 민사소송이 적었을 것으로 많은 사람들이 생각해 왔음을 지적하였다. 그러나 이는 사실 편견에 불과한 것이다. 중국사 연구자인 일본 교토대학 후마 스스무(夫馬進) 교수에 따르면 조선과 동 시기에 존재했던 명, 청 사회가 지금까지의 일반적 상상과 달리 소송이 매우 활발했던 ‘소송사회’였다고 말하고 있다. 소송 억제라는 사대부 관리의 일반적 원칙과 달리 관아에서는 백성들의 소송을 억제하지 않았고, 보통사람들도 소송을 포기할 만큼 관아를 두려워하지 않았다는 것이다. 그 실례로 당시 지방관들이 1년 동안 처리하는 소송문서를 분석한 결과 약 만 여 건을 넘는 경우가 많았다고 한다. 그 가운데 원고가 피고를 불러 심리하여 실재 판결을 내린 사건이 10%를 넘지 않았다고 가정해도, 지방관 한 사람이 1년에 천 건이라는 어마어마한 소송 사건을 처리하였다는 결과가 나온다.  <그림 3> 형제 재산 분쟁 중국 상해현(上海縣)에서 주홍인(朱鴻仁), 주홍덕(朱鴻德) 형제의 재산 분쟁 소송에 관한 그림. 현령(縣令)은 둘을 화해시키고, 소송을 부추긴 자(왼쪽 하단의 칼을 찬 인물)를 처벌하고 있다. 출처 : 1888년 7월 23일자 『점석재화보』  <그림 4> 성(省) 단위의 재판(연례 재심) 청의 경우 매년 음력 3, 4월이면 현 단위에 수감된 죄수들을 성으로 올려보내 재심을 받도록 하였는데, 그 광경을 그린 것이다. 출처 : 1884년 5월 19일자 『점석재화보』 그렇다면 조선은? 조선시대 소송이 전국적으로 얼마나 빈번했는지 아직 분명히 알 수는 없다. 그렇지만 1838년(헌종 4) 전라도 영암군수가 이 해 7월 한 달 동안 처리한 백성들이 올린 소장, 즉 민장(民狀)을 모아놓은 『영암군소지등서책(靈巖郡所志謄書冊)』은 저간의 사정을 보여주는 한 예이다. 이 민장을 분석한 서울대 김인걸 교수에 따르면, 당시 영암군에서는 한 달 동안 모두 187건의 소장이 접수되었다는 것이다. 이는 군수가 하루도 쉬지 않는다고 해도 하루에 최소한 여섯 건의 소송을 처리해야 했다는 것을 보여준다. 이같은 사실은 좀 더 면밀한 분석이 필요하겠지만 조선후기 지방관들도 매우 과중한 소송 부담을 안고 있었다는 것을 말해주며, 조선에서도 동 시기 중국에서와 마찬가지로 백성들이 자신의 권리를 지키기 위해 소송을 제기하는데 큰 거리낌이 없었다는 점을 보여준다. 아무튼 이렇게 해서 관에 제기된 소송은 어떻게 처리되었을까? 당시 백성들은 피고가 소재한 고을에 소장을 제출하게 되어 있었는데, 이는 오늘날 피고의 주소지 관할 법원에 소장을 제출하는 것과 마찬가지이다. 그런데 조선시대 재판의 가장 큰 특징 중 하나가 재판에 필요한 증거 수집 및 변론의 책임이 소장을 제기한 당사자에게 있었다는 점이다. 더욱이 소장을 제출하는 것에 그치지 않고 경우에 따라선 원고 자신이 직접 피고를 데려와야 재판이 진행될 수 있었다.  <그림 5> 관가에 소장을 제출하는 장면 백성들이 관아에 소지(所志), 즉 소장을 제출하는 장면을 그린 그림. 『형정도첩』 중의 하나. 출처 : 『사법제도연혁도보』 무지한 백성들이 자신의 억울함을 해결하기 위해 각종 증거를 확보하여 재판관을 설득하는 일, 원고가 상놈이고 피고가 양반일 경우 피고를 재판정에 데려오는 일 등은 모두 쉽지 않은 과정이었다. 이런 상황에서 소송이 지체되기 마련이었으니, 설사 판결이 잘 나더라도 여러 가지 후유증을 낳기도 하였다. 지금도 소송을 하게 되면 지루한 법정 다툼이 있게 마련인데, 이에 비추어 볼 때 전해 내려오는‘송사(訟事)는 패가망신(敗家亡身)’이라는 말은 충분히 수긍할 수 있는 이야기라고 생각한다. 3. ‘원님 재판’에 담긴 부정적 인식 지금과 달리 행정권과 사법권이 명확히 분리되어 있지 않은 조선에서 각 고을의 소송 처리는 지방관인 수령이 담당하였다. 물론 조선시대 역시 고을 원님인 수령의 판결에 불복할 경우 상급기관에 제소할 수 있도록 제도적 장치를 마련하였다. 즉, 재판 결과가 억울하다고 생각할 경우 지금의 도지사에 해당하는 관찰사에게 호소할 수 있었고, 여기서도 해결이 안 되면 다시 중앙기관인 사헌부에 항소할 수 있었다. 그리고 최종적으로 신문고(申聞鼓)를 치거나, 조선후기처럼 상언(上言)·격쟁(擊錚)의 방식으로 국왕에게 직접 호소하는 길도 있었다. 이와 같은 소원 절차를 갖추었다 하더라도 역시 소송 처리의 일차적인 책임을 맡은 고을 수령의 역할이 제일 중요하였다. 흔히 ‘원님 재판’하면 고을 재판에 일정한 절차나 원칙도 없이 수령이 제멋대로 판결을 내렸던 것으로 인식하기 쉽다. 사람 사는 세상에 물론 그런 엉터리 같은 수령이 왜 없었겠는가? 그렇지만 조선시대 소송 제도 자체가 미비했다거나 운영이 허술했다고 단정 지어서는 곤란하다.  <그림 6> 한말 재판장 풍경 마루 위에 재판관인 수령이 앉아있고, 마당에 소송에 관계된 인물 둘이 중앙에 있으며 이들 좌우로 관리들이 늘어서 있다. 언제 어디에서 촬영한 것인지는 알 수 없으며, 통감부에서 발행한 『Annual Report on Reforms and Progress in Korea(1908~1909)』에 처음 소개된 사진이다. 출처 : 『코리안의 일상』(청년사, 2009) 303쪽 법사학계의 원로이신 박병호 교수가 과거 서울대 규장각의 수많은 고문서를 뒤지면서 힘들게 찾아낸 조선시대 민사판결문(民事判決文)을 보면 소송의 내용, 원고와 피고의 진술, 제출된 증거문서와 최종 판결 등 소송의 진행 상황이 상세히 기재되어 있다. 이같은 재판의 진행 및 변론 과정을 볼 때 원님 재판이 갖는 부정적 이미지도 제고해보아야 할 것이다. 한편, 조선후기에 오면서 사회가 복잡다단해지면서 자연히 소송도 더욱 증가하였다. 이렇게 되자 수령들은 소송에 대비하기 위한 나름대로의 대책을 마련하기도 하였다. 『경국대전』 등 여러 법전에서 소송에 필요한 주요 법규만을 뽑아 분류하여 정리해놓은 실무용 간편 법률서적을 만들어 활용한 것이 그 한 예이다. 사실 이같은 작업은 조선전기부터 이미 이루어졌는데, 대표적인 실무용 소송법서가 경기도 안산군수를 지낸 김백간(金伯幹)이란 인물이 편찬한 『사송유취(詞訟類聚)』라는 책이다. 이 책은 1585년(선조 18) 아들 김태정(金泰廷)이 전라도관찰사로 있으면서 간행하였는데, 후대에까지 많이 활용되었고 증보판도 만들어졌다. 이 밖에도 실무용 법서는 여럿이 더 만들어졌는데, 일본에 유출된 것으로 숭실대임상혁 교수가 확인한 것만도 『청송제강(聽訟提綱)』, 『사송유초(詞訟類抄)』, 『대전사송유취(大典詞訟類聚)』, 『상피(相避)』 등 다양하다.  <그림 7> 조선시대 결송입안(決訟立案) 재판판결문에 해당하는 매우 긴 문서의 일부이다. 1517년(중종 12) 경상도 안동부에서 김효로(金孝盧)에게 발급한 노비소송에 관해 공증하고 있다. 출처 : 왕실도서관 장서각 디지털 아카이브 조선후기에 만들어진 지방관의 업무지침서 격인 목민서(牧民書)에는 아예 소장 접수가 폭주했을 때 예측되는 소송의 유형별로 수령의 상투적 판결을 만들어 둘 것을 권장하기도 하였다. 예컨대 19세기의 『목강(牧綱)』에서는 관에 제기될 수 있는 소송의 유형으로 양반과 상놈간의 다툼, 노비와 전답분쟁, 채무 문제, 구타 사건, 부세 문제, 산송 등등을 상정해 놓고 수령이 각각 어떻게 처리할 것인가에 대한 일종의 매뉴얼을 실어 놓기도 하였다. 어떤 수령이든지 간에 재판이 당시 수령들의 매우 중요한 업무의 하나였고, 이 문제에 신경을 써야 했던 상황이었음은 분명하다. 4. 묘 자리를 둘러싼 치열한 다툼, 산송 그럼 조선시대에 주로 어떤 유형의 소송이 가장 많았을까? 당시 소송의 유형을 세밀하게 분석할 수 있는 판례나 고문서가 충분하지 않아 일률적으로 이야기하긴 어렵지만, 일반적으로 조선시대 3대 소송을 꼽으라면 노비소송, 전답 소송, 그리고 산송(山訟)을 들 수 있다. 조선 전기까지만 해도 노비 소송이 많았는데, 조선 후기에 오면서 새롭게 등장한 산송은 다른 소송을 훨씬 능가하면서 사회문제가 될 정도였다. 산송은 한 마리로 이야기한다면 더 좋은 산소(山所) 자리를 차지하기 위한 다툼을 말하는데, 다산 정약용은 『목민심서』에서 이같은 묘 자리를 둘러싼 소송이 매우 안 좋은 폐단임을 지적하면서, 당시 구타나 살인 사건의 거의 절반이 묘지를 둘러싼 산송 때문에 발생한다고 지적하고 있다. 다산의 지적은 과장된 면이 없지 않지만, 아무튼 당시 산송이 매우 빈번하게 일어나고 있었던 사실은 분명하다. 산송의 유형에는 다른 사람이 이미 쓴 묘 자리를 차지하기 위해 몰래 그 근처에 묘를 쓰는 투장(偸葬), 먼저 묘 자리를 씀으로써 분묘 수호권을 확보한 사람이 이를 근거로 다른 사람이 근처에 묘를 쓰지 못하도록 막는 금장(禁葬) 등 다양하였다.  <그림 8> 산송과 관련한 소장 1905년 5월에 전남 무안군에 사는 박희봉이 전남 관찰부에 제출한 것으로, 박희봉의 선산 근처에 몰래 투장(偸葬)한 안덕함이란 자가 군수의 판결에도 불구하고 버티자 그 집 묘소를 즉시 파내게 해달라고 호소하는 내용이다. 전북대 박물관 소장. 출처 : 『대한제국기 고문서』(국립전주박물관, 2003) 146쪽 묘지를 둘러싼 송사가 크게 발생한 가장 큰 이유 중 하나는 아무래도 명당 자리에 묘를 쓸 경우 자손들이 번창할 것이라는 풍수설(風水說) 때문이었다. 그러나 산송이 모두 풍수설 때문에 일어났다고 믿는 것은 곤란하다. 다른 여러 가지 요인들도 복합적으로 작용했기 때문이다. 조선시대 성리학이 보급되면서 유교적인 장례 문화가 확산되었고, 문중별로 대대의 산소를 한 곳에 모시는 종산(宗山)을 두는 경우가 많았다. 자연스럽게 다른 사람이 자신들의 종산에 묘를 씀으로써 종산을 침해하는 행위가 발생할 경우 산송으로 비화되었던 것이다. 그리고 자신들 선조의 묘지 일정 범위의 산림에 대한 이용권 확보 차원에서도 산송은 발생하곤 하였다. 산송은 당초에는 양반사대부, 토호 등을 중심으로 야기되었지만, 점차 새로이 성장하는 일반 평민, 심지어 노비들까지 산송에 참여하기도 하였다. 예컨대, 1790년(정조 14) 경기도 남양의 유학(幼學) 송복규(宋復奎)는 정조 임금에게 상언을 올렸는데, 내용인 즉 노비가 상전인 자신을 능멸하고 함부로 집안 묘소 근처에 묘 자리를 만들었으니 법에 따라 엄히 처벌하고 노비가 새로 만든 묘는 파내게 해달라는 것이었다. 이제 노비가 상전의 묘소에 투장(偸葬)하는 일도 생겨났던 것이다.  <그림 9> 산송 도형(圖形) 산송이 발생할 경우 분쟁 당사자들간의 묘소 위치를 상세히 그림으로 그려 재판의 증거로 활용하였다. 사진은 전북 고부군 주민들간의 산송 사건 조사를 위해 집강(執綱) 김학술이란 자가 그린 그림. 전북대 박물관 소장. 출처 : 『대한제국기 고문서』(국립전주박물관, 2003) 171쪽 그런데 산송을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 사례는 아무래도 수 백년을 끌어온파평윤씨와 청송심씨의 다툼일 것 같다. 워낙 오래 끌어온 사건이며 매스컴에서도 보도된 사건이라 독자들 중 상당수는 아는 이야기지만, 조상 무덤 자리를 두고 조선시대 두 명문 가문이 벌여온 분쟁은 지금으로부터 몇 년 전인 2007년에야 겨우 종결되었다. 내용은 이렇다. 지금의 경기도 파주시 광탄면 분수리에는 국가 사적 323호로 지정된 윤관(尹瓘) 장군 묘소가 자리하고 있는데, 이곳에는 불과 몇 년 전까지만 해도 17세기 효종 임금 때 영의정을 한 심지원(沈之源)을 비롯한 심씨 집안 문중에서 조성한 묘소들이 윤관 묘소 지척에 자리하고 있었다. 당시 청송심씨 문중에서 묘역을 조성할 때까지만 해도 바로 근처에 윤관 장군묘가 있었다는 사실을 알 수 없었는데, 그때까지만 해도 파평윤씨 집안에서는 선조인 윤관 장군 묘소의 소재를 파악하지 못하고 있었기 때문이었다. 그러나 영조 임금 때에 파평윤씨 집안에서 잃어버린 윤관 장군묘소를 심지원 묘 바로 3미터 아래에서 찾아내었고 청송 심씨 묘소의 이장을 주장하면서 두 집안의 묘지 분쟁이 시작된 것이다. 이 다툼은 관할 수령인 고양군수를 거쳐 영조 임금에까지 보고되었다. 영조는 심씨 집안에서 윤관 묘소인지 모르고 묘소를 조성했으므로 영의정 심지원 묘와 윤관장군 묘 모두 그대로 두도록 하여 문중의 화해를 시도했다. 그렇지만 두 집안 묘소가 지척에 놓여있었기 때문에 그 뒤로도 분쟁이 끊이지 않았다. 그러다가 마침내2005년에 후손들에 의해 분쟁의 마침표를 찍게 되었다. 이 때 두 집안의 후손들이 합의한 내용은 청송심씨 문중이 윤관 장군 묘소 근처에 조성한 10여 기의 조상 묘를 인근 부지로 이장하되, 이장에 필요한 부지는 파평윤씨 문중에서 제공한다는 것이다. 이같은 합의는 2007년 문화재위원회의 심의를 통해 최종 확정되었으니 두 문중의 수 백년에 걸친 지리한 산송은 결국 막을 내리게 되었다.  <그림 10> 윤관 장군 묘소 경기도 파주 광탄면 분수리의 윤관 장군묘소. 최근까지 청송심씨와 파평윤씨 간의 분쟁이 계속 되었던 곳이다. 출처 : 『문화재청』 인간 세상에 분쟁이 없을 수는 없다. 또한 소송은 사대부들이 생각하듯 다투고자 하는 나쁜 품성 때문이 아니라 자기의 권리와 소유권을 지키기 위한 정당한 노력임에 분명하다. 그렇지만 파평윤씨와 청송심씨 두 집안의 극적인 화해 모습을 지켜볼 때, 예나 지금이나 소송으로 모든 것을 해결하려는 소송 만능주의가 결코 바람직한 해법이 아닌 것만은 분명해 보인다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [죄와 벌의 사회사] 나라 법보다 무서운 마을 법

- 2011.06.21

- BoardLang.text_next_post

- [조선을 움직인 사건과 인물] 돌려진 역사의 수레바퀴, 위화도회군

- 2006.11.11