|

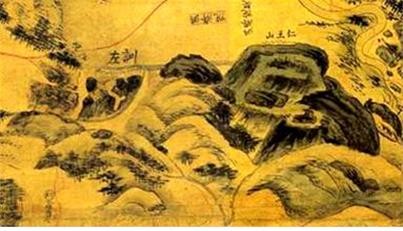

골목길에서 만난 역사 #1 아담한 쪽문, 따스한 인연 김성희(중세2분과)  [그림1] 아담한 쪽문, 따스한 인연 ⓒ김성희 긴 여정에 임하여 무라카미 하루키는 말합니다. 글을 더 쓸 수 있을 것 같은 바로 그 찰나에 펜을 내려놓아야 다음날 다시 펜을 잡았을 때 글이 수월하게 이어진다고. “골목길에서 만난 역사” 첫 편을 꾸리기 위해 인왕산 자락의 골목길을 다시 찾던 날, 저는 소설을 써나가는 일을 마라톤에 비유하던 무라카미의 말을 새삼 되뇌어야 했습니다. 세상 가득 시린 눈이 날리던, 골목 처처 서린 인연을 만나던 그날, 애초 연재를 결심하게 하였던 골목길의 여전한 감성이 그 길을 오가는 제 발걸음에 유난한 신명을 불어넣었기 때문이죠. 하지만 긴 여정이 아득한 지금 너무 많은 힘을 써버린다면 앞으로의 먼 길을 보장할 수 없기에, 다음을 기약하며 힘겹게 발걸음을 돌렸습니다. 다행히 이날 갈무리해 온 이야기만으로도 긴 여행길의 첫 몇 걸음을 디디기에는 충분할 것 같네요. 인왕산 어귀에서 예나 지금이나 사람들의 발길을 이끄는 인왕산의 아름다움은 새삼 형용할 필요가 없을 것 같습니다. 도시에 빛을 더하는 수려한 경관의 인왕산은 선인들의 오랜 주거지이자 문화공간으로 주목을 받아 왔고, 남북으로 길게 펼쳐진 자락은 오랜 세월 산허리를 오가던 많은 이들의 자취를 품고 있습니다.  [그림2] 겸재謙齋 정선鄭敾, 인왕제색도仁王霽色圖(삼성미술관 소장) 조선의 명가들이 다투어 둥지를 틀던, 여항의 문인들이 제각기 시상詩想을 뽐내던 인왕산의 깊은 품에는, 조선 중기의 명신 백사白沙 이항복李恒福이 머물던 필운대弼雲臺, 중인 문학을 대표하는 옥계시사玉溪诗社의 무대 옥계동, 조선 후기 충절의 표상 선원仙源 김상용金尙容의 별장터이자 많은 문인과 학자들의 풍류지로 사랑받았던 청풍계靑風溪 등 많은 명승과 유산이 깃들어 있었습니다. 하지만 급격히 불어닥친 도시화의 회색 바람은 푸르게 빛나던 선인의 자취를 빛바랜 사진 속에 가둬버렸고, 가까스로 바람을 피한 옛 기억들마저도 차가운 콘크리트 숲에 근근이 세 들어 살게 된 경우가 적지 않습니다.  [그림3] 인왕산 자락의 바위 글씨. 옥인동 일대에 남아 있던 추사秋史 김정희金正喜의 “송석원松石園” 바위글씨는 개발로 말미암아 파괴되어 없어져 버리고, 1950년대 후반에 찍은 사진으로만 그 자취를 확인할 수 있습니다(김영성 소장). 오른편 사진 속의 “백세청풍百世淸風” 바위글씨는 원형을 잃어버린 채 청운동 길가의 담장 아래에 옹색하게 세 들어 있는 모습이 애잔합니다. 그래도 바람에 실려와 가파른 산자락에 둥지를 튼 많은 도시인은 분주한 발길로 오솔길을 차근차근 다져내었고, 그렇게 산의 굴곡을 따라 구불구불 형성된 골목길은 회색으로 그늘진 산자락을 새로운 이야기로 수놓기 시작했습니다. 이새 재개발과 상업화의 바람에 지친 세련된 감성들이 인왕산의 품으로 속속 깃들기 시작하면서 골목길에 머금어진 풍경에도 한층 다양한 색조가 더해지고 있습니다. 산의 넉넉한 품에 안겨 뿌리를 내린 이 시대 사람들의 자취는 선인들의 것과는 사뭇 다른 향취를 풍기지만, 옛사람들의 잔향과 어우러져 이 공간만의 색다른 풍취를 만들어가고 있는 것입니다. 이제 그 골목길로 한번 들어가 보도록 하지요. 산자락의 풍경 함박눈이 내리던 그날의 여정은 사직공원 동쪽 귀퉁이의 사직동 주민센터에서 시작되었습니다. 여기서 배화여자대학교 경내를 거쳐, 옥인동 옥인아파트 부근에 이른 후 필운대로를 통해 다시 사직공원 언저리로 돌아와 쉼표를 찍는 일정이었죠. 하얀 눈발을 뚫고 하얀 입김을 뿜으며 하얀 눈밭 위에 남긴 무수한 발자국을 아래의 지도 위에 찍어 본다면, 얼추 쐐기 모양의 동선이 그어질 것입니다.  [그림4] 다음 (www.daum.net) 제공 웹 지도 속의 인왕산 어귀 옛 지도를 통해 보자면 대략 아래 그림의 하단부 정도에서 분주히 걸음을 옮기고 왔다고 할 수 있을 것 같습니다.  [그림5] 도성대지도都城大地圖(서울역사박물관 소장) 속의 인왕산 부분 경복궁역 1번 출구를 통해 사직단 방향으로 나서려는 찰나 시린 눈송이가 상기된 볼에 와 앉습니다. 오랜만에 느껴보는 눈의 청량함을 반기며, 큰길가에 아담하게 깃들어 있는 사직동 주민센터가 보일 때까지 5분 정도 걷습니다.

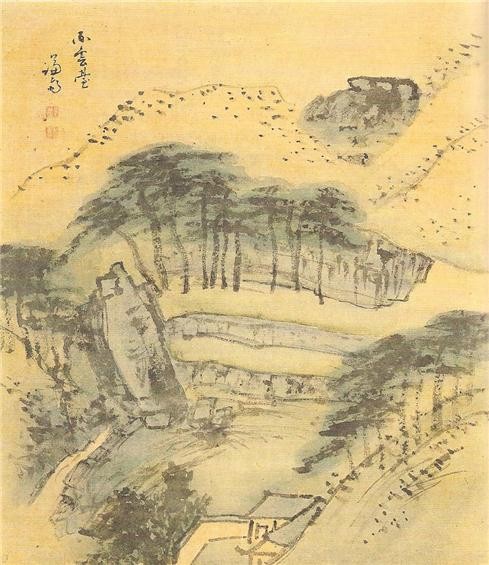

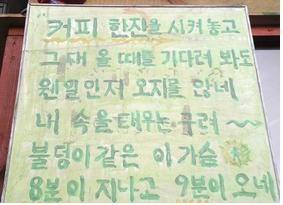

여기서 잠시 숨을 고르며 나아갈 방향을 확인한 후 오른편으로 이어진 완만한 오르막으로 향합니다. 이내 언덕길 어귀에 웅크리고 앉은 청국장집의 고즈넉한 기와지붕이 눈에 들어오지만, 아직은 시장기가 일지 않아 그대로 발길을 이어갑니다.  [그림8] 일단 그냥 지나치기는 하지만, 이 청국장집은 기억해 둘 필요가 있을 것 같습니다. 이 집을 서울에서 청국장을 제일 맛있게 하는 곳으로 꼽는 미식가들이 한 둘이 아니기 때문이죠. 긴 여정에 마침표를 찍는 날 이 집으로 돌아와 회포를 풀어 보고자 다짐해 봅니다. ⓒ김성희  [그림9] 서울 매동초등학교, 배화여자대학교로 이어지는 사직단 뒤편의 오르막길 ⓒ김성희 눈으로 덮인 이 언덕의 끝자락에는 '오성과 한음' 이야기로 우리에게도 친숙한 백사 이항복 선생(1556∼1618)의 집터가 자리하고 있습니다. 백사 선생이 장인인 권율權慄(1537∼1599) 장군으로부터 물려받았다는 그 집자리에는 ‘필운대弼雲臺’라는 글씨가 새겨진 바위가 남아 있으니, 바로 ‘필운대 바위’입니다. ‘필운산’이라고도 불렸던 인왕산의 옛 이름에서 온 이 글귀는 곧 지금의 ‘필운동(서울시 종로구)’이라는 행정구역명의 유래이기도 하지요.  [그림10] 겸재謙齋 정선鄭敾, 장동팔경첩壯洞八景帖 중 필운대弼雲臺 부분(간송미술관 소장) 현재 필운동 소재 배화여자고등학교 경내에 있는 ‘필운대 바위’에 관해서는 그곳에 이르러 더 생각해 보기로 하고, 어쩌면 백사 선생도 수시로 오갔을 느긋한 언덕길을 따라 부지런히 발걸음을 이어갑니다. 아담한 쪽문, 따스한 인연 눈길에 미끄러질세라 조심조심 걷다 보니 늘 분주히 지나치던 길가의 풍경이 새삼 눈에 듭니다. 그 중 빛바랜 컬러 사진 마냥 묘한 향수를 일으키는 공간이 유독 도드라지기에 하릴없이 멈춰서 한참을 바라봅니다.  [그림11] 커피한잔-참숯으로 커피 볶는 집, 서울시 종로구 사직동 1-6번지, 02-764-6621 ⓒ김성희  [그림12] 아담한 쪽문 따스한 인연 ⓒ김성희 찬찬히 시선을 옮기니 ‘숯불로 커피를 볶는 집’이라는 간판과 ‘커피한잔’이라는 상호가 눈에 들어옵니다. 다시 창문 한구석 노랫말을 적어 놓은 편액을 바라보니 펄시스터즈의 은근한 음성이 들리는 듯하여 공연히 커피가 당깁니다.  [그림13] 커피를 그리게 하는 노랫말 ⓒ김성희 색색의 동그라미를 예쁘게 두른 출입문 한편으로는 숯을 넣어 불을 피우지 싶은 화덕이 웅크리고 있습니다(나중에 알고 보니 사장님이 직접 반죽해 만든 호떡을 굽는 화덕이었습니다). 그 옆에는 어렸을 적 미장원에서 자주 보던 잘록한 허리의 의자가 새침하게 자리하고 있습니다.  [그림14] 현관 구석의 호떡 굽는 화덕. 호떡은 2,000원 ⓒ김성희 비록 ‘필운대 바위’와의 조우를 잠시 미루는 한이 있더라도 이 집을 그냥 지나칠 수는 없을 것 같네요. 살며시 예쁜 문을 열고 들어섭니다.  [그림15] 아기자기한 소품들로 정겨운 카운터 ⓒ김성희 평일 낮임에도 손님이 적지 않은 데 사뭇 놀라며, 구석의 빈자리로 찾아 들어갑니다. 장갑을 벗고, 목도리를 풀며 넌지시 가게 안을 둘러보니 문틈으로 스며 나오던 따스함이 이 아담한 공간을 가득 채우고 있음을 알게 됩니다.  [그림16] 한 잔 가득 커피 향 ⓒ김성희 사장님께서 곱게 내려주신 과테말라산 커피를 마시며, 살짝 김이 서린 유리창 밖으로 조용히 거리를 채우는 눈을 바라봅니다. 8분이 지나고 9분이 오기를 몇 번이나 반복했는지 알 길이 없네요.

“다른 곳에서도 커피집을 운영하셨다면, 굳이 이곳으로 옮겨오신 이유가 있나요?” “‘숯불’이라는 단어가 눈길을 사로잡습니다. “낡고 빛바랜 풍경으로부터 추억을 선사할 수 있는 가게를, “원래부터 커피를 볶는 데 쓰이던 숯불이라는 재료를 통해  [그림19] 가게 한 편에 자리한 로스팅기계 ⓒ김성희 그새 비어버린 잔에 따스한 커피를 채워 마시며, 다시 창밖으로 시선을 보냅니다. 커피는 참 맛있고, 눈은 참 희네요.  [그림20] 커피의 시간 ⓒ김성희 그 흔한 와이파이도 잡히지 않지만, 금요일 낮 눈 오는 날 따뜻한 커피를 마시며 오가는 이들이 잠시 발걸음을 멈추고 - 사진 속의 수첩에 적은 글

얼마나 그리 앉아 있었는지, 남다른 커피 향과 남다른 운치가 서린 이 공간에서는 시간도 남달리 흐르는 것 같습니다. 남달리 빠르게 말이죠. 사장님께 인사를 건넵니다. 다시 오겠노라고. 정성스레 볶아 정갈하게 내린 커피 맛이 그리울지, 정성스레 지어 정갈하게 꾸민 이 공간이 그리울지는 알 수 없지만, 조만간 다시 찾게 될 것임은 확신할 수 있었습니다. 잠시 쉼표를 찍으며 지금으로부터 400년도 더 지난 1574년 초여름, 머나먼 중국을 향한 여정을 시작한 조선의 사신 조헌趙憲(1544∼1592)은 말합니다. “우리의 걸음으로 온종일 부지런히 걸어간다면 비록 만족할 만한 지점에 이른다고 하더라도 남는 힘이 있을 것입니다. 하지만 사행이 막 시작되어 긴 여정이 아득하니 자신의 힘을 다 쓰지 않은 연후에야 먼 길을 보장할 수 있을 겁니다(以吾輩之健步 窮日力而鶱騰 則雖至知足 尙有餘力矣 但發軔之始 長程渺漠 不窮吾力 然後可保遠行).” 무라카미도 그리고 조헌도, 긴 여정에 임하는 지혜를 온전히 체득하고 있었던 듯합니다. 제 걸음으로 온종일 부지런히 걸어간다면 비록 만족할 만한 지점에 이른다고 하더라도 남는 힘이 있겠죠. 하지만 연재가 막 시작되어 긴 여정이 아득하니 제 힘을 다 쓰지 않은 연후에야 완고를 보장할 수 있을 겁니다. 선배의 지혜에 힘입어, 비록 느린 걸음이나마 멈추지 않고 내딛기 위해 여기서 잠깐 여정을 쉬어갈까 합니다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [골목길에서 만난 역사] [Prologue] 골목길에서 만난 역사

- 2012.11.21

- BoardLang.text_next_post

- [골목길에서 만난 역사] 록빠는 티베트어로 친구

- 2013.01.29