|

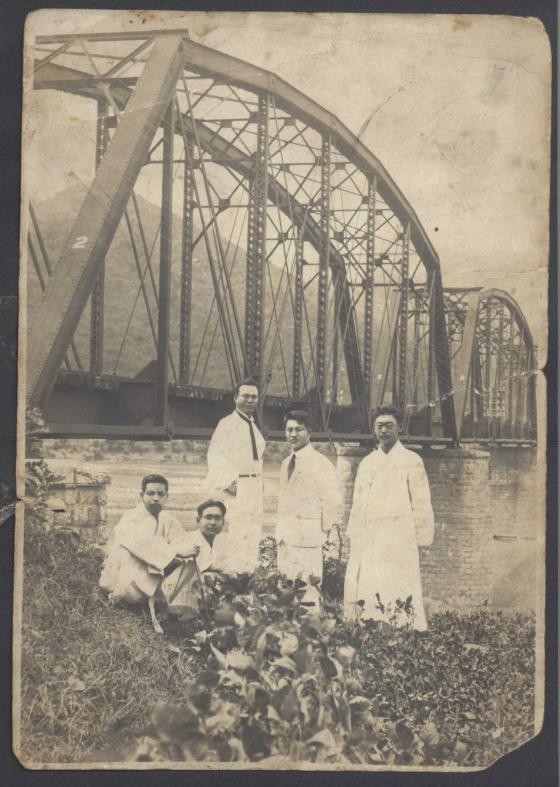

낙동강 철교 아래 다섯 사람 모인 뜻은... 박한용(근대사 2분과) 때는 일제강점기. 웅장한 낙동강 철교 아래 다섯 사람이 모였다. 장중한 철교 아래 강물은 유유히 흐르고 풀들은 우거져 있다. 다섯 사내의 우정이 풀꽃 향기처럼 흐르는 한가로운 시대 사진 아닌가. 그러나 사진의 속 내용을 들여다보면 시대의 고통이 강물보다 깊게 패여 흐르고 있다.  △ 사진 제공 : 민족문제연구소 우로부터 신상태(申相泰) 최윤동(崔允東) 조중규(趙重奎) 허홍제(許弘濟) 그리고 채충식(蔡 忠植)이 사진의 주인공들이다. 이들의 내력을 살펴보면 사진의 분위기는 사뭇 달라진다. 신상태는 1909년 조직된 대동청년당의 당원이었고 신간회 칠곡지회 간사와 신간회 본부 중앙집행위원으로 활동한 인물이다. 최윤동 또한 대동청년당 당원으로 일찍이 서로군정서에서 항일무장투쟁을 벌이다 1920년대 국내로 들어와 군자금 모금활동 관계로 두 차례 옥고를 치렀다. 신간회 대구지회장을 맡기도 했다. 조중규는 1927년 7월 신간회 칠곡지회 조직선전부 총간사로 활동했다. 1931년에는 정칠성의 뒤를 이어 동아일보 성주지국 왜관분국장을 맡았다. 허홍제는 철성단(鐵城團)에서 시작해 경북사회운동자동맹 집행위원, 조선사회단체중앙협의회 창립준비위원, 칠곡청년연맹 집행위원을 거쳐 신간회 칠곡지회 집행위원으로 활동하였다. 1934년까지 동아일보 칠곡·왜관지국장을 역임했다. 이 사진을 보관하고 있었던 채충식은 1927년 1월 여운형과 함께 “농촌계발과 문맹퇴치를 목적”으로 조선농인사(朝鮮農人社)를 조직하기도 했고, 이사 신간회 칠곡지회장 겸 서무부 총무간사, 대구지회 서무부장 겸 서기장(1930년), 신간회 중앙집행위원(1931년 5월) 등을 맡았다. 요컨대 대구 칠곡지역의 쟁쟁한 한 항일운동가 다섯 명이 모여서 사진을 찍은 것이다. 언제 찍은 것일까? 확정은 할 수 없지만 유족들의 말로는 1930년대 무렵이라고 한다. 1930년대라면 일제가 만주를 침략하고 이어 중일전쟁을 일으키면서 전시체제로 전환하던 시기이다. 문화통치라는 허울마저 벗어버리고 독립운동가들에게는 강제전향과 무차별 탄압을 자행하고 내선일체를 부르짖으며 조선인을 침략전쟁의 광기 속으로 몰아붙이던 시기 아니던가. 사람들 몇몇이만 만나도 끌려가던 시기이다. 그런 분위기 속의 ‘후데이센징’의 단체사진이라! 어찌 한가로운 마음으로 찍었겠는가. 앉아있는 채충식의 얼굴을 자세히 살펴보자. 얼굴이 잔뜩 부어있다. 후손의 증언에 따르면 일경에 끌려가서 고문을 당하고 나온 후 동지들과 찍은 사진이라고 한다. 채충식이 지팡이를 손에 쥐고 풀밭에 앉은 모양새도 단순히 사진 구도상의 문제가 아니었던 것이다. 고문을 당하고 나온 채충식 동지를 위로하기 위해 모처럼 만나 기념으로 찍은 사진이라 추측된다. 1930년대 전반 이후 이들 대부분의 행적은 이 한 장의 사진 외에는 드러나지 않는다. 다만 “내 일찍이 왜놈을 원수같이 여겨” 항일운동에 투신하였던 채충식은 일제강점기 무려 24차례나 경찰서 등에 끌려가 고초를 겪었다고 한다. 그는 1945년 1월 김관제, 이선장, 정운해 등과 조선건국동맹 경북조직 결성에 참가했다가 8월에 검거되어 옥중에서 해방을 맞이했다. 대구ㆍ칠곡ㆍ왜관 일대의 항일운동의 핵심격인 이들은 해방 후 또 한번 역사의 격량 속에 파란만장한 삶을 살아야 했다. 그러나 길은 달랐다. 낙동강 물길이 삼각주로 내려가면서 줄기가 갈라지듯 이들도 좌익과 우익의 길로 각각 나뉘었다. 조중규와 신상태의 해방 후 활동은 잘 알 수 없다. 최윤동은 한국민주당에 참여해 1948년 대구 갑구에서 제헌국회의원으로 입후보하여 당선, 국회 외무ㆍ국방분과 위원장으로 활동하였다. 항일무장투쟁 경력이 있었던 전력을 살려 국군조직법 정비를 비롯한 건군활동에 참여하였고, ‘공비토벌작전’을 주도하기도 하였다. 우익의 길을 걸었던 것이다. 허홍제와 채충식은 해방 후 지방 인민위원회의 지도자로 등장한다. 허홍제는 1945년 11월 전국인민위원회 대표자대회에 경남 합천군 대표의 일원으로 참여했다는 기록이 나온다. 그리고는 역사의 이면에 묻혀 버렸다. 채충식은 ‘건국준비위원회경북지부’ 부위원장, 경북인민위원회 위원장으로 선출되어, 대구시 인민위원회 대표 자격으로 전국인민위원회대표자대회에 파견되기도 했다. 1946년에는 진보적 민족주의자들이 결집한 민족혁명당 경북총지부 총무부장으로 선임되었다. 이후 남로당 경북도당 결당준비위원회에도 참여했다고 한다. 그의 아들 또한 남로당원이었다가 대구항쟁 때 경찰에 잡혀가 아직도 ‘행방불명’인 상태이다. 채충식은 1948년 한국문제가 유엔으로 이관되면서 분단이 가시화되자 남북협상파와 입장을 같이 해 북한지역으로 들어갔다. 그 후 6·25전쟁이 발발하자 서울로 들어왔다가 다시 왜관에 머물면서 노년을 보내었다. 그러나 빨갱이집안이라는 저주 아닌 저주와 극한의 가난 속에서 힘겨운 삶을 살아야 했다. 오죽하면 항일투사로서 또 민족주의 좌파로서의 자신의 삶이 집안의 몰락을 가져왔다는 자책감과 손자 손녀에게 빨갱이집안이라는 멍에를 지워준 것에 대한 통한 속에서 자신의 손으로 모든 기록을 태워 없애버렸을까. 그가 손녀에게 남긴 유언의 하나는 “내 뒤를 캐지 말라”였다. 그리고 유일하게 남은 그의 일제강점기 사진이 바로 이 것이었다. 낙동강 철교의 운명도 이들 못지않게 기구하였다. 낙동강 철교는 1905년 일제가 경부선이 부설될 때 철도교량으로 가설했다가 41년 뒤에 새로운 철교를 가설하면서 인도교로 이용했다. 그러나 한국전쟁이 발발하면서 국군이 1950년 8월3일 인민군의 도하를 막기 위해 이 철교를 파괴했다. 이후 새로 철교가 만들어지면서 구 낙동강 철교는 철거되어서 철제부분은 고철로 쓰여질 뻔했으나 낙동강 주민들의 철거반대 운동으로 영구히 보존되고 있다. 폭파당시 없어진 두 번째 경간과 철골에 구멍 뚫린 포탄 자국만이 민족 비극의 상흔을 그대로 보여주고 있다. 그 아래 낙동강만이 그 숱한 사연을 아는지 모르는지 오늘도 흐르고 있다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [역사박물관] 민족자결주의에서 '자유'선거까지 (II)

- 2007.03.20

- BoardLang.text_next_post

- [역사박물관] 민영환과 레닌의 조우?

- 2007.05.02