|

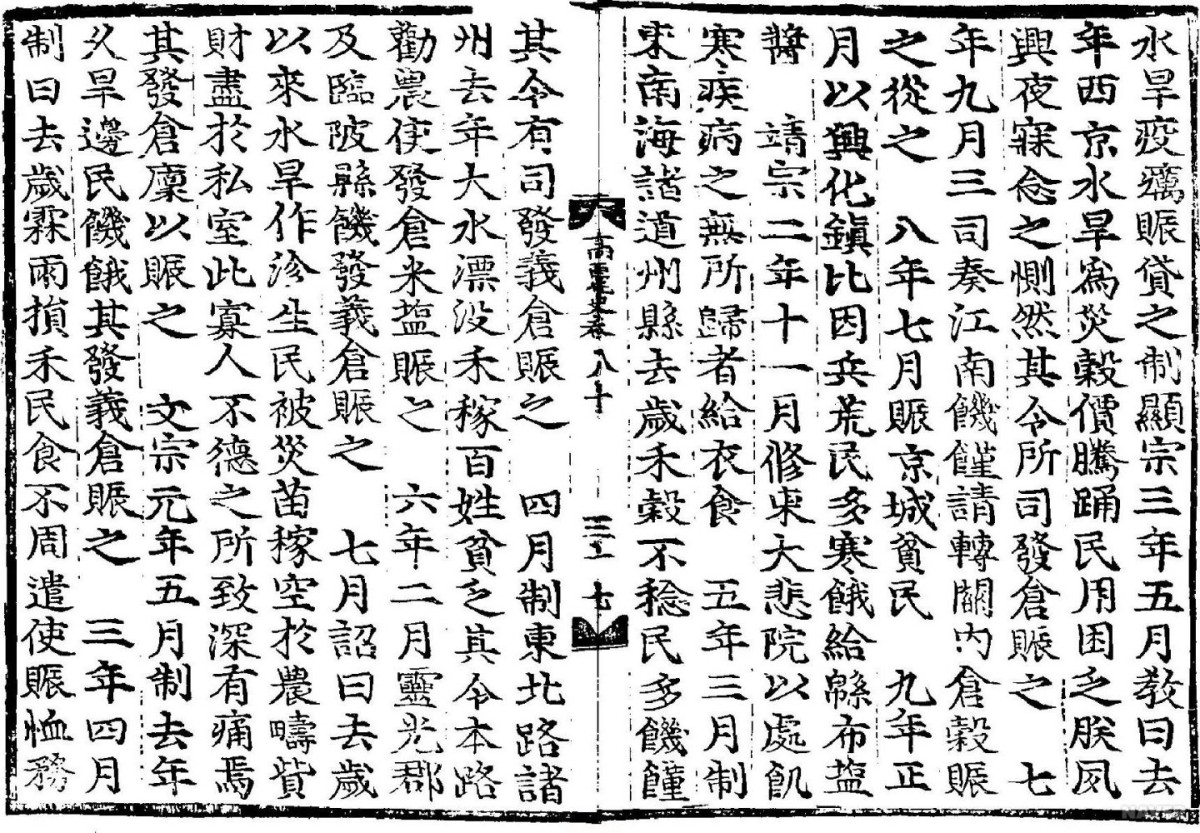

임혜경(중세1분과) 전염병과 가뭄에 대한 단상 – 2015년을 돌아보며언제나 지나간 해를 되돌아볼 때면 ‘다사다난’했다는 수식어가 따라붙게 되지만, 2015년만큼은 전국민을 불안하게 한 메르스 사태와 중부지방의 극심한 가뭄으로 인해 ‘다사다난’이라는 수식어로 갈무리할 수 없는 한 해가 아니었을까 싶다. 2015년 5월 20일, 국내 최초로 확진환자가 나오면서 세간에 알려지게 된 메르스는 불과 15일 만에 공식 집계된 메르스 확진환자가 30명, 격리자는 1천 명으로 급증하였다. 이에 많은 사람들이 인파가 몰리는 장소를 기피함으로써 놀이동산의 인기 놀이기구를 줄 서지 않아도 탈 수 있다는 우스갯소리가 나올 정도였으며, 특히 대형병원이 주요 감염경로로 지적됨에 따라 아파도 병원가기가 무섭다는 말이 심심찮게 들리곤 하였다. 메르스 상황은 11월 24일 0시를 기점으로 공식적으로 종료되었지만, 총 218일 동안 확진환자 186명, 사망자는 38명으로 사망률 20%를 기록함으로써 그간의 상황이 매우 심각하였음을 다시 한 번 상기시켜 주었다. 메르스 사태가 진정세에 접어들자 이번에는 충남·경기 지역에 집중된 가뭄피해가 연일 보도되었다. 1월~9월의 전국 누적 강우량이 30년 평균의 63%에 그쳤을 뿐이며, ‘마른 장마’에 이렇다 할 태풍도 없었던 까닭에 8월 강우량은 예년 대비 40%대에 불과했을 만큼 절대적인 물의 양이 적었던 것이다. 이에 따라 하천과 저수지가 바닥을 드러내고 논바닥이 갈라진 것은 말할 것도 없이, 가뭄 피해가 가장 심했던 충청지역과 강화도에서는 일반 가정에 제한급수가 이루어지기도 하였다. [caption id="attachment_4917" align="alignnone" width="652"]  mirage@newsis.com" width="652" height="981" /> [사진1] 박근혜 대통령, 강화도 가뭄 피해 논에 ‘물주기’ 아시아투데이-20150621[/caption] mirage@newsis.com" width="652" height="981" /> [사진1] 박근혜 대통령, 강화도 가뭄 피해 논에 ‘물주기’ 아시아투데이-20150621[/caption] 여러 논란에도 불구하고, 메르스 즉 전염병과 가뭄이 천재지변임은 분명하다. 때문에 많은 사람들이 안타깝게 여긴 부분도 전염병과 가뭄이 닥쳤다는 사실 그 자체가 아니라고 생각된다. 지금은 의료기술이 고도로 발달하였고 가뭄과 홍수를 조절하기 위한 토목사업이 대대적으로 수행되고 있음에도 전염병 확산에 대한 두려움은 여전하고 가뭄 피해도 그다지 나아진 것 같지 않다는 점인 것이다. 지금 시대에도 전염병과 가뭄을 비롯한 기상이변은 사람들을 불안하게 하고 내수 부진 등으로 국민들의 생계 활동에 영향을 미치는데, 하물며 의료기술이나 수리시설이 부족했던 전통시대에는 더 큰 사회 불안 요소가 되었을 것임이 분명하다. 아마도 생계 정도가 아니라 생존을 직접 위협하는 당면 과제였을 것이다. 그렇다면 당시 사람들은 이러한 상황을 어떻게 인식하고 또 대응해 나갔을지 궁금해진다. 이에 전염병과 가뭄이 사회에 미치는 영향과 이에 대한 대응 방식을 역사적으로 고찰해보고자 하는 첫 번째 시도로서 본고에서는 고려시대 사람들의 인식과 대응 방식이 어떠하였는지를 살펴보고자 한다. 특히 당대인들의 정신세계에 큰 비중을 차지하고 있었던 불교에 주목하여 관련 연구성과를 정리하고 개인적인 견해를 덧붙임으로써 전염병과 가뭄으로 인심이 동요하는 상황에서 불교계의 역할은 어떠하였는지를 생각해보고자 한다. 고려시기 전염병과 기근의 발생 실태『高麗史』 기록에서 전염병은 疫, 癘, 疫疾 등으로 표현되고 있으며, 그 발생 정황은 건국 직전부터 보이고 있다. 이들 기록과 『高麗史節要』, 각종 문집 등의 관련 기록을 분석한 선행 연구에 따르면 전염병의 유행을 직접 언급한 기사와 전염병이 창궐한 시점의 상황을 전하는 것으로 보이는 기록은 총 37건에 달하며, 시기별로 구분하면 고려전기에 5건, 중기에 11건, 후기에는 21건에 이른다. 하지만 전염병의 발생은 통치자의 실정에 대한 하늘의 견책이라는 인식이나 史書 편찬시의 여러 정황들로 인하여 당시의 기록 모두가 수록되지는 못했을 것임을 고려하면 고려시대에 실제로 발생한 전염병 건수는 이보다 더 많았을 것으로 짐작할 수 있다.  [사진2] 『高麗史』 卷80 食貨志3 水旱疫癘賑貸之制 (국역 고려사(네이버)) 이들 전염병 관련 기록에서는 몇 가지 주목할 만한 점이 보인다. 景宗과 睿宗, 仁宗 등 왕들이 疾疹에 의해 사망한 사례가 보인다는 점과 전염병이 발생한 전후시기에 전쟁이나 군사작전, 대규모 徙民 등으로 국가간 또는 지역간의 교류가 활발하였다는 점, 그리고 흉년으로 인한 기근과 전염병이 동시에 발생하고 있다는 점이 그것이다. 경종은 즉위한 지 7년 만에 향년 27세로 사망하였는데, 그 遺詔에서 자신이 정사를 돌보는 노고로 인해 疾疹에 걸렸다고 서술하였다. 예종과 인종 역시 같은 병을 얻어서 각각 45세, 38세에 사망하였다. 질진은 홍역이나 두창과 같은 발진성 질환으로서 신라 宣德王과 文聖王이 사망한 원인이기도 하다. 특히 예종과 인종의 경우 증상이 나타난 뒤 불과 한 달여 만에 사망에 이르게 되는데, 당대 최고의 위생 환경과 의료서비스가 집중되었을 것임이 분명한 왕조차도 치료의 효과를 보지 못할 만큼 상당히 빠르게 진행되는 고위험성 질병이었음을 알 수 있다. 그렇다면 그 주변인물 중에서도 여러 사람들이 병을 앓거나 심한 경우 사망에 이르기도 하였을 것이며, 특히 민간에서는 그 피해의 범위와 정도가 매우 심각하였을 것이다. 단기간 내에 많은 사람들에게 병이 전염되어 피해를 입힌 상황을 전하는 기록도 보이는데, 이들 사례는 대체로 군사작전과 관련되어 있다. 군대는 많은 사람들이 한정된 공간에서 장기간 공동생활을 해야 하기 때문에 위생 상태나 생활환경이 열악하기 쉽다. 때문에 질병에 걸릴 위험도 높았을 것이고, 그것이 만약 전염성이 있는 질병이라면 부대 전체로 퍼지기 십상인 것이다. 실제로 신종 6년(1203) 경주 지방의 반란을 진압하기 위해 파견된 토벌군 내에서 전염병이 발생하였는데, 부대의 지휘관인 統軍 尙書 金陟候에게서 시작되어 부대 전체로 퍼졌던 것이다. 당시 상황이 꽤 심각하였는지 병의 퇴치를 빌기 위해 올린 의례만도 지리산 대왕과 五瘟神에게 올린 제사와 반야도량 등 3종류에 이른다. 특히 군사 작전이 지역 간의 이동을 수반하거나 외국 군대와 접촉하는 방식으로 진행될 경우에는 낯선 지역의 풍토병에 노출되어 감염되기도 하고, 때로는 이미 감염된 질병을 다른 지역으로 옮기는 매개 역할을 하였음이 이미 선행연구에서 주목된 바 있다. 예를 들면, 충렬왕 7년(1281)에 일본 정벌을 위해 파견된 여몽 연합군 내에서 전염병이 돌아서 많은 사망자가 발생하였는데, 이때 공교롭게도 일본에서 적반창이라고 하는 발진성 질환이 유행하고 있었던 점에 주목하여 군부대를 통해 일본에서 한반도로 전염되어 들어온 질병으로 추정하는 것이다. 길거리에 시체와 해골이 널렸다고 기록된 예종대의 전염병 역시 1107년~1108년의 여진 정벌과 관련된 것으로 이해되고 있다. 즉, 정벌을 위해 전국에서 군대가 동원되었을 뿐만 아니라 남방에서부터 17만에 달하는 民人이 새로 개척한 지역으로 옮겨가 살게 되었는데, 이질적인 풍토로 인한 질병이 이들 집단 내에서 유행하였을 가능성이 있으며, 얼마 후 이 지역에 설치하였던 9성을 여진에 돌려주게 되면서 군대와 徙民되었던 민호들이 본래의 거주 지역으로 되돌아감에 따라 질병이 전국으로 확산되었을 수 있다는 것이다. 일반민이 외국인과 접촉하거나 다른 지역으로의 이동하는 것이 자유롭지 못했던 시대에는 지역 경계를 넘나들며 군사작전을 시행하였던 군대가 질병의 전염 통로가 되기도 하였음을 보여주는 것이다. 『고려사』나 『고려사절요』의 전염병 기사 중에는 기근이 함께 언급되고 있는 것이 상당수 보인다. 이 중 기근과 전염병이 동시에 혹은 잇따라 발생한 것이 분명한 기사만 추려도 전체 전염병 기사의 약 1/4에 이른다. 즉, 예종 4년(1109) 4월에는 박연폭포와 여러 神廟에서 기우제를 올리고, 5부에서는 溫神에게 제사를 지냈으며, 疾疫을 물리치기를 비는 般道場도 함께 개최하였다. 15년(1120) 8월에는 여름부터 가뭄이 계속되어 곡식이 여물지 않았고, 전염병도 크게 돌았다. 이에 신미일에 왕이 직접 外帝釋院에 행차하여 사흘 간 『般經』을 독송하게 하였다. 의종대에는 6년(1152) 6월과 16년(1162) 3월에 각각 흉년으로 기근이 들고 역병이 돌아 길가에 시체가 즐비하였다고 기록되어 있으며, 명종 3년(1173) 4월에는 정월부터 계속된 심한 가뭄으로 벼와 보리가 모두 말라버린 데다 전염병마저 발생하여 굶주려 죽는 자가 매우 많았다고 하였다. 심지어 人肉을 매매하는 일까지 있었다고 하니, 그 피해 정도가 매우 심각하였음을 짐작할 수 있다. 고종 42년(1255)과 43년(1256) 12월, 충목왕 4년(1348) 4월과 우왕 9년(1383) 3월에도 가뭄으로 인한 기근과 전염병이 연이어 발생하여 시체가 길을 뒤덮었다고 기록되어 있다. 이들 기사는 대체로 가뭄 혹은 기근 사실을 먼저 밝히고, 뒤이어 전염병 발생을 기록하고 있다. 이는 기근으로 충분한 영양분을 섭취하지 못하여 면역력이 저하된 상태에서 더 쉽게 질병에 걸리게 되고, 일단 병에 걸리면 치료도 쉽지 않아 결국 죽음에 이르게 될 확률이 높았음을 짐작하게 한다. 물론 『고려사』 五行志 등에는 전염병과 관계가 없는 기근 기사들도 많이 있지만, 기근이 굶주림에서 끝나지 않고 질병, 특히 전염병으로 이어질 때 더욱 큰 파장을 불러왔을 것이라는 점에서 기근과 전염병이 밀접한 상관관계를 지니고 있음을 알 수 있다. 기근에 대처하는 고려 불교계의 구휼활동사료에서 확인되는 국가의 救恤·求療 사례는 왕명으로 해당 지역에 한시적으로 적용되는 賜穀 및 세금 감면과 義倉, 동서대비원, 혜민국, 구제도감 등 빈민구제를 목적으로 하는 기관을 통해 시행되는 정책이 있었다. 이들 정책은 국가의 공식적인 구제활동으로서 사회 안정과 정치적 명분을 확보하기 위한 통치활동이라고 할 수 있으며, 대체로 유교적 정치원리에 입각하여 시행된 것으로 이해되고 있다. 그러나 의창이 무신정변을 전후로 그 기능을 상실하고 충렬왕대 이전에 소멸된 것이나, 동서대비원이나 제위보 등에 대하여 재정 확보를 명하거나 심하게 피폐되어 제 기능을 다하지 못하고 있으니 수리하라는 명이 내려진 사례들이 종종 보이는 것처럼, 국가의 공식적 구제 활동은 항례적으로 시행되거나 지방사회 곳곳에 적용하기에는 재정적·행정적인 한계가 있었다. 때문에 재해로 인한 기근과 역병 등 갑작스럽고 광범위한 구제활동이 요구되는 때에 국가 정책의 한계를 보완해 줄 수 있는 파트너쉽이 필요하였고, 고려시대에 이 역할을 담당한 것이 바로 불교계였다. 실제로 불교계가 국가의 공적 구제활동에 참여하고 있는 사례를 각종 사료에서 찾아볼 수 있다.먼저 사찰이 구휼장소로 활용된 경우를 들 수 있는데, 문종 18년(1064) 開國寺 남쪽에 음식을 마련하여 窮民에게 나누어 준 기사를 비롯하여 공민왕 3년(1454) 普濟寺에서 賑濟場을 개설하는 등 『고려사』에서만 7건이 발견되는데, 대체로 개경 및 개경 인근의 사찰이나 교통의 요지에 위치한 院에서 이루어지고 있다. 이들 활동이 왕명으로 시행되거나 인종 6년(1152)에는 왕이 직접 開國寺에 행차하여 飢饉·疾疫人에게 음식을 나누어 준 것을 보면 이것이 불교계 자체의 활동이라기보다는 국가의 구제활동을 불교계가 보조하여 이루어진 것임을 알 수 있다. 또한 개경 長廊에 10칸마다 장막을 친 후, 불상과 흰 쌀죽을 담은 항아리를 놓아두고 왕래하는 사람들이 마음대로 먹게 하였다는 『高麗圖經』의 기록 역시 도성 시내에 비교적 큰 규모로 장막을 설치하였다는 점에서 국가가 구휼활동의 일부를 불교계에 위임하였음을 의미하는 것이라는 점이 이미 선행연구에서 지적되었다. 더불어 동서대비원의 경우 ‘大悲’라는 명칭이나, 조선 건국 후 태종 14년(1414)에 동서대비원을 東西活人院으로 개칭한 것이 불교적 색채를 탈각시키기 위한 조치였다는 점을 고려하면, 공적 救療기구인 동서대비원의 활동에도 불교적인 요소가 포함되어 있었을 가능성을 생각할 수 있다. 불교계가 국가의 공적 구제활동에 참여할 수 있었던 배경으로서 우선 불교계가 지녔던 사회적 위상을 생각할 수 있겠다. 고려시대의 불교는 당대인들의 정신세계를 구성하는 기본 요소 중의 하나로서 어려운 상황이 닥쳤을 때에 정신적 의지처가 됨은 물론 사회통합을 이끌어 내는 기반으로 작용하였다. 때문에 민심이 크게 동요하는 재난 상황에서 불교계의 협조는 불안 심리를 위로하고 사회적 동요를 안정시키는 데에 효과적으로 작용하였을 것이다. 그러나 보다 실질적인 배경이 된 요소는 당시 불교계의 경제적 능력이었을 것이다. 고려시대에 주요 사찰들은 대규모의 토지와 노비의 운영은 물론 상업이나 수공업에도 일정하게 관여하면서 재산을 축적하고 있었고, 이는 곧 기근이나 역병으로 인한 긴급 상황에서 신속하게 투입할 수 있는 자체의 재원과 인력이 확보되어 있었음을 의미하는 것이다. 더불어 이들 사찰은 시가지나 주요 교통로 상에 위치하며, 법회나 각종 도량을 설행하기 위해 대중이 운집할 수 있는 공간까지 확보하고 있었기 때문에 불특정 다수를 대상으로 음식물을 나누어주는 형태의 구제활동이 이루어지기에 매우 적합한 장소가 되었을 것이다. 開國寺나 普濟寺와 같이 개경에 위치하면서 왕실과도 밀접한 관계를 맺고 있었던 大刹의 경우 그 경제력과 접근성으로 인해 국가의 구제활동에 참여하는 것이 보다 용이하였을 것이며, 이는 사찰 입장에서도 사회적·종교적 위상에 걸맞는 사회 활동으로서 긍정적으로 받아들여졌을 것으로 생각된다. 불교계의 구제활동은 국가의 공적 활동을 보조하는 데에 그치지 않고 승려 개인이나 사찰, 교단 내부의 자체적 노력에 의해서도 이루어졌다. 불교에는 ‘布施’라는 개념이 있어서 菩薩이 반드시 실천해야 할 자비행으로서 타인에게 베푸는 행위를 적극 권장하고 있다. 보시 개념에는 남에게 음식이나 의복 등의 재화를 시여하는 ‘財施’, 타인에게 正法을 설하여 줌으로써 그들이 功德의 이익을 얻게 하는 ‘法施’, 타인으로 하여금 갖가지의 공포에서 벗어나게 하는 ‘無畏施’ 3종이 있는데, ‘법시’의 공덕이 ‘재시’보다 더 크다고 하여 출가자에게는 주로 ‘법시’가, 재가자에게는 ‘재시’가 강조되었다. 그렇기는 하지만 『華嚴經疏鈔』에서 3종의 보시로 굶주린 자에게 음식을 주는 飮食施, 빈궁한 자에게 珍寶를 주는 珍寶施, 자신의 살을 떼어내어 굶주린 중생들에게 먹이는 身命施를 들고 있는 것을 보면, 굶주리고 빈궁한 중생들에게 먹을 것과 재물을 보시하는 것 역시 ‘법시’에 못지않게 중시되었던 것으로 생각된다.  [사진3] 칠장사 혜소국사비 (한국금석문 종합영상정보시스템) [사진3] 칠장사 혜소국사비 (한국금석문 종합영상정보시스템)이에 따라 승려들은 국가의 구휼정책과는 별도로 개인적으로 혹은 본인이 머무르는 사찰이나 院을 통해 굶주린 자들을 구제하려는 노력을 기울였다. 惠炤國師 鼎賢(972~1054)이 廣濟寺 문 앞에 솥을 걸어서 밥과 국을 지어 굶주린 이들을 먹였다는 것이나, 慧德王師 詔顯의 문도인 觀奧(1096~1158)가 鼇山院에서 施與場을 개설하여 왕래하는 모든 사람과 가축들에게까지 밥과 물을 베풀어주었다고 한 것을 대표적 사례로 들 수 있으며, 이밖에도 재물 베풀기를 아끼지 않았다거나 널리 보시하여 중생을 구제하는 것을 소임으로 삼았다고 하는 기록도 보인다. 물론 이러한 구휼 활동은 보살행의 일환으로서 항시적으로 수행되었던 것으로 생각되기 때문에 기근이 닥치거나 역병이 창궐한 시점에 그것에 대한 직접적 대응으로 이루어진 구제활동과는 그 성격에 다소 차이가 있다고 하겠다. 그렇기는 하지만 평상시에 승려나 사원이 주체가 되어 위와 같은 실질적 구휼 활동을 이어가고 있었다는 사실은 곧 흉년 등 재해로 인해 심각한 수준의 기근이 광범위하게 발생한 경우에도 또한 비슷한 수준의, 혹은 보다 더 적극적이고 큰 규모의 구휼 활동이 이루어졌을 것임을 짐작하게 한다. 특히 불교계 자체의 빈민구제 행위는 국가의 공적 구휼 대상에 들지 못했던 것으로 이해되는 노비나 유랑민, 걸인까지도 모두 그 대상으로 하였다는 점에서 국가의 구휼 시스템의 취약지점을 보완하는 사회 안전망의 역할을 했다고 할 수 있다. 전염병의 치유를 위한 불교적 활동고려시대에는 역병이 창궐 때에 약재 처방과 같은 치료행위에 더하여 각종의 종교적 의례·신앙 행위가 동반되었다. 그 중에서도 불교 관련 행위만을 보면 각종 道場과 飯僧, 經行 등 국가에서 주도하여 시행한 불교 의식과 진언 受持, 誦, 寫經 등 개인적인 수행법으로 구분할 수 있다. 국가적으로 거행된 것으로서 사료에서 확인되는 불교 의식은 소재도량, 반야도량, 공작명왕도량, 점찰회, 경행, 소룡도량, 공덕천도량, 약사도량, 불정심도량, 무차수륙대회 등 그 종류가 다양하다. 그 중에서도 전염병을 물리치기 위한 목적의식이 가장 뚜렷하게 나타나는 것이 반야도량으로서 예종 4년(1109)과 15년(1120)에 반야도량을 개설하여 전염병이 사라지기를 기원한 일을 비롯하여 신종 6년(1203) 東京의 반적을 토벌하기 위해 파견된 군사들 사이에 疫疾이 돌자 7일간 반야법석을 열었던 사례가 보인다. 반야도량은 3일 혹은 7일 등 일정 기간 동안 『般經』을 독송하는 의례로서 이 경을 독송하면 맹독도 없어지고 癩疾(나병)을 포함하여 눈·귀·코·입·목·몸의 어떠한 병도 낫지 않는 것이 없다고 한 『대반야경』의 내용에 근거한 것이다. 선행 연구에 의하면 고려 후기에 나타나는 특징으로 經行이 전염병을 물리치기 위한 의례로서 설행되었다는 점을 꼽을 수 있다. 경행의 사례로 명종 19년(1189) 黃驪(여주)에 疫病이 크게 유행하자 새로 부임한 수령 任益惇이 승려와 도사들에게 『대반야경』을 외우며 마을을 두루 돌아다니게 하였다는 이야기가 가장 잘 알려져 있다. 이밖에 희종 7년(1211) 무렵 역병의 기운을 제거하기 위한 경행에 앞서 먼저 先王의 어진을 모신 景靈殿에 고하며 쓴 이규보의 疏文도 전한다. 개인적인 신앙행위로서 가장 주목되는 것은 관음신앙이다. 관음보살은 현실의 괴로움에서 중생을 구제하는 보살로 일찍부터 신앙되어 왔다. 『千手千眼觀音大悲心陀羅尼經』에서 疫鬼가 독기를 뿜어 목숨이 끊어지려 할 때 지극한 마음으로 대비주(관음보살)를 칭송하면 역병이 없어진다고 한 것이나 『請觀音經』에서 역병이 돌았을 때 관음보살에게 버드나무 가지와 깨끗한 물을 바치고 다라니를 외어 병을 물리친다는 설명이 있는 등 관음보살의 능력 중에서도 질병의 치유가 특히 중요하게 인식되었음을 짐작할 수 있다. 이와 관련하여 관음보살이 손에 들고 있는 정병과 버드나무 가지가 질병을 씻어 내는 도구로서 질병의 치유 능력을 시각적으로 드러내는 방식이라고 설명되기도 한다. 실제로 고려시대에는 관음보살이 질병을 치유해 주는 보살로서 신앙되고 있었던 정황이 곳곳에서 보인다. 고려 후기의 승려 혜영(1228~1294)은 일반민들을 교화하면서 관자재보살의 진언을 칭송하면 모든 두려움과 위난, 재난, 질병과 고뇌를 없앨 수 있다고 하였고, 1298년에 승려 元旵이 저술한 정토신앙서인 『현행서방경』에서는 관세음보살과 대세지보살을 염하라고 권하면서 熱病이 유행하는 곳에서 한 결 같이 이 법을 행하면 모두 정토에 나고 병이 치유될 것이라고 설하고 있다. 특히 고려 말에는 버드나무 가지가 꽂힌 정병을 지닌 수월관음도가 다수 조성되어 당시 질병으로부터의 구제를 염원하는 종교적 열의가 관음 신앙의 성행으로 나타나고 있었음을 짐작할 수 있다.  [사진4] 센소지 수월관음도 (국립중앙박물관, 『고려 불화 대전』, 2010) 이러한 모습을 두고 徐兢은 고려 사람들이 본래 두려움이 많아 귀신과 음양설을 크게 믿기 때문에 병이 들어도 약을 먹지 않고 오로지 귀신에게 빌 뿐이라고 하였다. 그러나 이것은 불가항력적인 상황에 놓였을 때 초월적 존재에 기댐으로써 심리적 위안을 얻는 신앙행위와는 성격이 다르다. 질병의 발생 요인에 대한 인식을 동반한, 나름의 합리성을 갖춘 대응방식이었던 것이다. 전통시대에는 전염병이 백성들의 원망하는 마음, 즉 冤氣의 작용이나 통치자의 부도덕 및 失政, 天氣의 불순, 귀신의 소행 등에 의해 발생한다고 여겼다. 특히 귀신을 발병의 원인이라고 여긴 사례가 적지 않게 보이는데, 예컨대 고려 중기의 문신 咸有一이 사람과 귀신이 섞이기 때문에 역병이 많이 생긴다고 여겨서 개경의 무당집을 모두 교외로 옮기고 민가에서 받들던 여러 淫祀 기구를 모두 불태웠다고 한 것을 들 수 있다. 『고려사』에 보이는 瘟神에 대한 제사 기록 역시 전염병의 원인을 귀신의 소행으로 간주하고 있었음을 보여주는 것이다. 전염병의 발생 원인으로 귀신을 지목하는 경우 여기에는 瘟神과 같이 특정 전염병을 관장한다고 여긴 신도 포함되지만, 무엇보다도 억울하게 죽은 귀신, 즉 冤魂이 가장 두려운 존재였다고 생각된다. 李資謙에게 죽임을 당한 韓安仁의 매부 이영은 가족들이 노비가 될 것이라는 말에 분이 치밀어 죽었다. 이때 이자겸은 術士를 보내어 그의 시신을 길 가에 묻었다고 하는데, 이는 그의 원한으로 인하여 해코지를 당할까 염려하였기 때문으로 생각된다. 그의 무덤은 牛馬도 감히 밟지 않았다고 하며, 학질에 걸린 자가 무덤에 와서 빌면 곧 병이 나았다는 기록을 볼 때, 억울하게 죽은 영혼이 질병과 관련하여 두려워할만한 능력을 지니고 있다는 인식이 있었음을 짐작할 수 있다. 김부식 역시 俗離寺占察會疏에서 원혼으로 인해 전염병이 발생했다는 인식을 보여준다. 즉, 이자겸 일가가 정권을 잡았을 당시 죽임을 당하거나 귀양 보내진 자들의 원통하고 분한 기운이 뭉쳐있으므로 돌림병을 사라지게 하려면 이들 혼이 의지할 곳을 찾아 안정되게 해야 한다고 말하고 있는 것이다. 희종 2년(1206) 겨울부터 전염병으로 많은 무신들이 죽자 문신들의 저주 때문이 아닌지 의심하여 중방과 장군방에서 기도도량을 개설한 일 역시 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 또한 조선 초의 사례이기는 하지만 문종 원년(1451)에 경기도에 큰 역병이 돌아 의약으로도 치료 효과를 보지 못하자 경기감사가 수륙재 설행을 건의하면서 제사를 받지 못하는 冤魂들에 의해 惡疾이 돌게 된 것이므로 水陸齋를 베풀어 지성으로 기도하여야 한다는 향촌의 오랜 습속을 들고 있음이 주목된다. 이처럼 당시에는 冤魂의 소행으로 역병이 일어난다고 생각하였기 때문에 근본 원인을 해소하기 위해서는 그들의 원한을 풀어줄 필요가 있었고, 그 구체적인 방법이 바로 종교 의식이었던 것이다. 특히 불교가 귀신을 달래는 데에 효험이 있는 것으로 인식되고 있었음을 짐작할 수 있다. 즉 김부식은 돌림병을 사라지게 하려면 眞乘, 즉 불교에 의탁하는 것 외에 다른 방도가 없다고 하였으며, 이규보는 역병의 祈禳을 위해 지은 도량문에서 眞乘이 가장 오묘하므로 마땅히 法寶에 의탁하여 부처의 음덕을 빌어야 한다고 말한 것이다. 이는 불교가 당시 가장 유력한 종교로서 고려인들의 신앙생활에서 큰 비중을 차지하고 있었기 때문이라고 생각된다. 더불어 ‘眞乘’이라는 표현에서도 알 수 있듯이 불교에서 부처님의 가르침이야말로 참된 가르침, 최승의 법문이라고 말하는 데에 따른 인식을 보여주는 것이라고도 할 수 있다. 굶주림과 질병으로 신체적인 고통을 겪는 상황에서 불교 신앙과 의식은 실질적인 치료의 수단이 되지는 정신적인 의지처가 됨으로써 회복을 위한 의지를 다잡는데 도움을 줄 수 있다. 고난이 닥쳤을 때 사람들의 마음을 위로하고 삶에 대한 희망을 주는 것은 종교의 기본적인 역할이다. 따라서 이러한 의미에서의 불교의 역할은 지금도 여전히 계속되고 있다고 할 수 있다. 반면에 불교계가 국가 제도의 한계를 보완하면서 공적인 영역에서 굶주리는 자들을 구제했던 점이나 전염병 퇴치를 위해 설행된 불교 의례나 개인적인 불교 신앙 행위가 冤鬼를 달램으로써 질병의 발생 원인을 해소시킨다는 의미를 지녔던 점은 지금과는 매우 다른 인식에서 비롯된 고려시기의 특징적인 모습인 것이다. 참고문헌『고려사』, 『동국이상국집』 , 『동문선』, 『文宗實錄』, 『宣和奉使高麗圖經』 강호선, 고려시대 불교와 구휼(56회 전국역사학대회 한국역사연구회 분과 발표문), 2013. 강희정, 『관음과 미륵의 도상학』, 학연문화사, 2006 김영미, 고려시대 불교와 전염병 치유문화, 『전염병의 문화사』, 혜안, 2010. 김순자, 고려시대의 전쟁, 전염병과 인구, 『전염병의 문화사』, 혜안, 2010. 이현숙. 전염병, 치료, 권력고려시대 전염병의 유행과 치료, 『전염병의 문화사』, 혜안, 2010. |

- BoardLang.text_prev_post

- [역사박물관] 「華城府城操圖」와 수원 화성

- 2013.05.28

- BoardLang.text_next_post

- [인물로 보는 역사] 이채연, 회색분자인가? 한성 근대화의 주역인가?

- 2014.10.15