|

골목길에서 만난 역사 #3 봄이 오는 길목으로

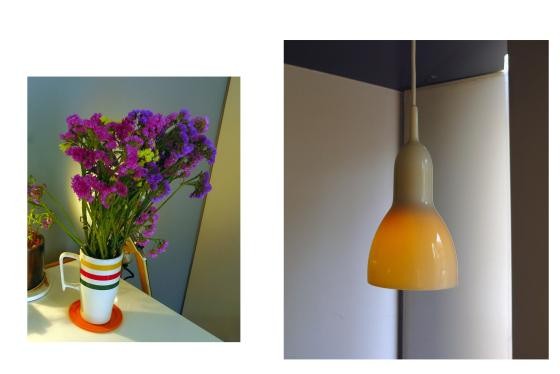

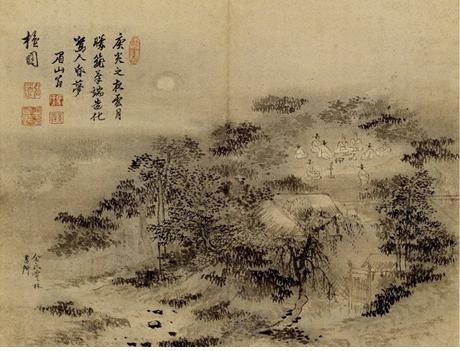

[그림 1] 사직동 언덕의 봄볕 ⓒ김성희 “오늘의 도시란 신과 단절되고 자연과 단절된, 급기야 마음속에 남아있던 최소한의 인간적 가치와도 단절된 그런 곳입니다. 완전히 몰입할 만한 종교적 가치도, 영웅적 행위도 없는 이런 조건에서, 힐링은 이제 미시적 일상에서 자신의 작은 존재를 바라보는 일이어야 한다고 생각합니다.” - 칼럼니스트 정윤수 (‘힐링과 멘토의 시대, 어떻게 볼 것인가’,『녹색평론』129호) 누구나 힐링을 말하는 요즈음, 흔한 멘토의 현란한 수사보다 가만히 들어주는 지우의 눈빛이 더욱 귀하게 여겨집니다. 휘황한 도심의 대로와 같이 슬근슬쩍 우쭐대는 명사들보다 소박히 품어주는 골목길이 마치 나의 보폭을 아는 오랜 친구인 듯 편하게 느껴집니다. 서로 오가던 발걸음이 다져져 길을 이루었기에 언제 들어도 설지 않은 그곳, 팽팽히 당겨진 도시의 삶 속에서 느긋이 구불구불한 골목의 존재는 그 자체로 커다란 위안이 아닌가 합니다. 골목을 거니는 느긋한 걸음에 늘 연연한 미소가 따르는 것도 그러한 이유에서겠지요. 따스한 짜이 한 잔으로 쓸쓸한 마음을 달래는 사이, 인왕산 어귀에도 성큼 봄이 다가왔습니다. 으뜸가던 옛날의 꽃 풍경은 그 빛이 많이 바랬지만, 상춘객을 이끌던 산자락의 봄 햇살만은 옛것 그대로 좋은 듯합니다. 꽃담따라 발밤발밤 발걸음을 내딛으며, 잠시 여정을 멈추었던 필운대로 되짚어 가보도록 하지요.  [그림 2] 꽃담 따라 발밤발밤 ⓒ김성희 해원이 거닐던 거리에서 봄소식에 앞서 우리를 찾아온 영화 중에 ‘누구의 딸도 아닌 해원’이라는 작품이 있습니다. 전작 ‘북촌방향’에서 경복궁 동쪽 마을의 일상을 스크린에 담아내었던 홍상수 감독이 이번에는 서쪽 마을의 이야기에 이끌렸나 봅니다. 처음 만나는 영화 속 풍경이 눈에 설지 않네요.  [그림 3] 영화 '누구의 딸도 아닌 해원' 포스터 ⓒ영화 홈페이지 터덜터덜 내딛는 걸음걸이가 예쁜 대학생 해원이(정은채)와 그 주변 인물들 사이의 평온한 듯 복잡한 일상을 다룬 영화는 홍상수의 색깔을 닮아 자연스러운 보폭으로 전개됩니다. 따라 걷기에 부담 없어 좋네요.  [그림 4] 봄볕 같은 해원이 ⓒ영화 홈페이지 아울러 화사한 봄볕 같은 맵시에 은은한 봄꽃 향기 같은 매력의 해원이를 만나는 기쁨, 은막 위에 펼쳐진 서촌 어귀의 생생한 풍경을 만나는 즐거움이 유난합니다.  [그림 5] 서촌 언저리를 오가는 발걸음 ⓒ영화 홈페이지 잠에 취한 해원이 제인 버킨 아줌마와 마주치던 골목길이, 술에 취한 성준(이선균)이 비틀대던 백반집이, 해원에 취한 중원(김의성)이 능글거리던 (사직동, 그) 가게 안 풍경이 하나같이 반갑게 눈에 들어 무심코 지나칠 법한 장면 하나하나에도 배시시 미소가 번져나갑니다.  [그림 6] 신선한 봄의 감성 ⓒ김성희 마침 봄을 배경으로 이야기가 흘러가기에, 이제 막 싹을 틔운 봄의 신선한 감성과 그 사이를 노니는 우리의 걸음에도 정말 잘 어울리는 영화가 아닌가 합니다. 반갑게도 해원의 발걸음 역시 우리와 같은 방향으로 옮겨 가니, 그녀의 뒤를 잠시 좇아 볼까 합니다.  [그림 7] '사직동, 그 가게' 앞에서 ⓒ영화 홈페이지 해원이 머물던 자리에서 담담히 열린 영화의 첫머리는 이민을 앞둔 엄마 진주(김자옥)와 뒤에 남겨질 딸 해원이가 사직단 언저리를 함께 거닐며 이별을 맞이하는 내용으로 채워져 있습니다.  [그림 8] '사직동, 그 가게'를 지나 ⓒ씨네21 눈앞의 이별을 잠시라도 늦추려는 듯 이리저리 배회하며 한참을 꾸물거리던 두 모녀는 이제 우리 눈에도 설지 않은 배화여학교 들목에 이르러 잠시 걸음을 멈춥니다. 잔뜩 비를 머금은 비구름처럼 잔뜩 찌푸렸던 해원의 눈가에 마침내 애틋한 눈물이 내리기 시작한 것도 바로 이즈음인데요, 진주와 해원이 이별을 나누던 학교 앞 작은 찻집이 예사롭지 않은 느낌을 발산합니다. 우리도 잠시 들렀다 가도록 하지요.  [그림 9] '키오스크 KIOSQUE' 서울특별시 종로구 필운동 49, 02-737-2466 ⓒ김성희 유다른 공간들이 종종 그렇지만, 배화여학교 정문 앞 모퉁이에 깃든 자그마한 ‘키오스크 KIOSQUE’는 눈에 쉽게 띄지 않습니다. 무채색의 외부 장식이 주변 풍경에 묻혀 도드라지지 않는 데다, 자신의 존재를 세상에 알리는 커다란 간판을 이고 있는 것도 아니기 때문이지요. 찬찬히 살펴볼 제에야 작은 글씨로 여기저기 적혀 있는 그 이름이 눈에 들어올 정도입니다. 이처럼 무심히 지나칠 법한 공간이건만 예술가의 눈은 그 남다름을 유심히 살폈던 모양입니다.  [그림 10] 해원이 머물던 자리 ⓒ영화 홈페이지 맑은 유리문을 밀고 들어서면, 밖에서 보이는 꼭 그대로, 몇 사람만 들어도 가득 찰 만큼 아담한 공간이 나타납니다. 하지만 그 안을 소담히 채우고 있는 감성은 결코 작게 느껴지지 않습니다.  [그림 11] 그 작은 공간 안의 저 넓은 세상 ⓒ김성희 조그마한 카운터 한구석에 얌전히 잠들어 있는 기타, 저 벽을 장식하고 있는 제인 버킨의 내한 공연 포스터, 그 아래 차곡차곡 쌓여 있는 음반들, 그리고 이 모든 존재를 관통하는 감성 어린 음악이 함께 어우러져, 그 작은 공간 안에 저 넓은 세상을 펼쳐놓고 있습니다. 눈물 대신 햇살 가득 해원이 눈물을 훔치던 꼭 그 자리에 앉아 잔뜩 흐린 해원의 얼굴을 떠올려 보지만, 맑게 갠 하늘, 따사로이 비추는 햇살에 기분은 마냥 좋아집니다. 요사이처럼 화창한 봄햇살이 쌀쌀한 봄바람과 짝을 이루는 시절에는 가게 안의 작은 벤치에서 쬐는 나른한 봄볕이 사뭇 달콤하게 느껴집니다.  [그림 12] 봄날의 호사 ⓒ김성희 한참을 기대어 앉아 봄날의 호사를 즐긴 연후에야 저쪽 벽에 가지런히 적힌 메뉴를 올려다봅니다. 금세 다시 찾아온 허기가 그리 얄밉지만은 않네요.  [그림 13] 그 작은 공간 안의 저 다양한 먹거리 ⓒ김성희 부드럽게 바삭거릴 프렌치토스트와 달콤함이 그려지는 여러 가지 토핑이 우선 눈에 듭니다.  [그림 14] 딸기 토핑을 얹은 토스트 ⓒ김성희 어느 것을 먹어 볼까 한참을 망설이려니, 아직 입안을 맴도는 진한 짜이의 여운에 문득 싱그러움이 고파집니다. 샐러드와 짝을 이룬 토스트, 그리고 진져에이드를 부탁드려 보았습니다.  [그림 15] 화사한 봄볕 한 접시 ⓒ김성희 조그마한 주방에 잠시 든다 싶더니, 뚝딱뚝딱 금세 멋진 한 접시를 건네는 사장님. 상큼 아삭한 샐러드를 부드러운 토스트 위에 소담히 얹어낸 접시에는 화사한 봄볕이 함께 담겨 나왔습니다.  [그림16] “Making money is art and working is art and good business is the best art” ⓒ김성희 달콤한 잼이 찰랑하게 담겨 있었을 법한 유리병에 화사하게 담겨 나온 진져에이드는 달콤하게 절인 생강과 새콤한 레몬이 알싸한 탄산수를 만나 서로 정겹습니다. 싱그럽던 그 향을 되새기며 글을 적으려니 오후의 나른함이 저만치 달아나는 듯하네요.  [그림17] Patrick Watson, “To Build a Home"이 흐르는 풍경 ⓒ김성희 맛있는 음식을 즐기며 카운터 너머의 사장님께 마음을 건네어 봅니다. 담백한 말씨와 소탈한 눈빛으로 기분 좋은 대화를 열어주는 사장님은 짧지 않은 시간 동안 홍대 거리의 멋진 까페 ‘비하인드 b-hind’를 가꾸던 분이었다고 하네요. 많은 이들에게 설레는 기착지가 되어주던 ‘비하인드 b-hind’를 떠나, 익은 공간을 나서 선 공간으로 든 이유를 여쭈어 보았습니다. “날로 상업화되어가는 그곳을 벗어나, 혼자서도 운영이 가능한 ‘1인카페’를 열고 싶은 마음을 가지고 있었어요. 작은 만큼 가까운 소통이 가능한 그런 공간 말이지요.” “조금 느리게 걸을 수 있는 이 언저리가 좋아 자리를 잡게 되었습니다. 하지만 이 공간마저 홍대 앞처럼 변해가는 것 같아 조금 무섭네요.” 처음 가게를 열던 즈음과 달리 상업화의 바람이 거세진 홍대 거리를 벗어나, 혼자서도 운영할 수 있는 아담한 공간을 그리며 이곳 인왕산 어귀에 자리를 잡게 된 것이 2011년 가을이었다고 합니다. ‘가판대’라는 의미의 가게 이름에도 그러한 바람이 담겨 있겠지요. 가게를 찾는 길손들을 마주한 채 진솔한 눈빛을, 따스한 마음을 나누고 계신 사장님의 그 선량한 미소에서 이 공간에 대한 깊은 애정이 묻어나는 듯했습니다.  [그림18] 따사로이 반기는 감성 ⓒ김성희 비록 산자락의 봄꽃이 옛날 같지는 않지만, 이 언저리를 찾는 발길이 끊이지 않는 이유는 바로 곳곳에 서린 따스한 감성이 따사로이 길손을 반겨주기 때문이 아닌가 합니다. 하지만 길손이 늘어날수록 이 공간만의 감성을 지키기 어려워지는 역설적인 현실 앞에서는 사장님도 저도 아쉬움을 감출 수 없었습니다. 오래전에 시들어버린 꽃의 빈자리에서 따사로운 감성을 활짝 피워내고 있는 키오스크 같은 공간들이 세찬 바람에 지지 않고 긴 세월 인왕산 자락을 지킬 수 있으면 하는 바람입니다. 추억이 서린 동리 안으로 해원이 거닐던 인왕산 자락은 그 옛날 봄꽃에 홀린 상춘객이나 풍류를 즐기던 여항 가객들이 제집처럼 드나들던 곳이었습니다. 지난 편에 잠시 살펴보았듯 이 일대의 아름다움을 노래한 시가詩歌를 어렵지 않게 찾을 수 있는 것도 그 때문이지요. 그런데 여기저기 숨어 있는 옛글을 이리저리 들추다 보니 재밌는 기사가 하나 눈에 듭니다.  [그림19] 1924년 7월 28일 동아일보 기사 ⓒ한국사데이터베이스 「一百洞町 一百名物 寫眞記事 내 동리 名物 - 樓上洞 白虎亭址 [正解者] 누상동165 趙汝正」 ◇누각골 막바지에 백호정이란 사정(射亭) 터가 있습니다. 낙산 황룡정 터, 새문안 황학정 터에 활시위 소리가 끊어진 뒤에도 이 백호정 터에는 가끔가다가 과녁에 살 맞는 소리와 지화자 소리가 섞여 들렸습니다. 그러나 지금은 바위 위에 서있는 소나무에 바람소리가 들릴 뿐입니다. ◇그 전에 사정 주인은 「활량」들이었습니다. 활량은 근년의 무관학도와 비슷한 것이니까 사정을 구식 사격장(射擊場)이라고 할 수 있을 듯합니다. 하여튼 활량이 없는 세상에 사정이 있어 무엇합니까. 지금도 활 쏘는 이들은 더러 있으나 이것은 운동으로 소일로 쏘는 것이니까 그 전 활량들처럼 무기(武技)를 공부하는 것은 아닙니다. ◇옛날에 가장 유력한 병장기 활이 지금 반 장난감밖에 아니 되니 옛일을 미루어 지금 일도 알지요. 만국공법이 대포 한 방만 못하다는 대포도 지금 활 신세 같이 될 날이 있을 것입니다. 벌써 살인광선이니 무엇이니 발명되었다는 것을 들으면 그 날이 그리 멀지도 않을 것 같습니다. 그 날이 오면 오늘날 용산 연병장 같은 것이 누각골 백호정 터 같이 쓸쓸하게 될 것입니다. 지금으로부터 약 90년 전 인왕산 자락의 누상동 165번지(지금의 종로구 누상동 일대)에 거주했던 조여정趙汝正이라는 분이 자기 동리의 명물을 소개하고 있는 신문기사입니다. 당시 서울 각지의 명소를 해당 지역 거주자가 직접 소개하는 연재 기사의 일부였던 것 같은데요, 그 내용을 살펴보니 마침 우리가 서 있는 곳에서 얼마 떨어지지 않은 곳의 이야기인지라 눈길이 갑니다. 조여정 님이 자랑하는 동네 명소는 바로, 필운대에서 북쪽으로 잠시만 산자락을 더듬어 내려가면 만날 수 있는 조선 시대 한양의 대표적인 활터, 백호정白虎亭입니다.  [그림20] 눈 덮인 백호정 바위 ⓒ김성희 보통 ‘자기 동리의 명물’이라 하면 얼마간의 과장을 섞어 멋들어지게 소개하는 것이 자연스러울 터인데, 오히려 백호정의 쇠락한 분위기와 시시로 변해가는 세상에 대한 쓸쓸한 감상 혹은 관조를 담고 있는 듯해 사뭇 이채롭습니다. 만국공법도 저리 가라 할만치 의기양양한 대포도 미래에 등장할 살인광선 앞에서는 퇴물 신세를 면치 못할 것이라는 조여정 님의 예언 혹은 조소 역시 자못 흥미롭네요. 서세동점의 거친 파도 속에서 당시의 사람들이 느꼈을 무기력감 혹은 염세적인 조소가 은연중 행간에 스며있는 것인지도 모르겠습니다. 활량이라 불리던 궁사들은 모두 떠나고 바람 소리 깃들던 소나무도 자취를 찾기 어렵지만, ‘살인광선’이 그다지 놀랍지 않은 현실이 되어버린 오늘날까지도 백호정의 흔적은 사라지지 않고 남아있습니다. ‘퍽’하고 살 맞는 소리를, 동리에 울리던 ‘지화자’ 소리를 상상하며 백호정이 있던 곳으로 발걸음을 옮겨 갑니다. 누군가 곁에 있다고 느꼈을 때, 필운대에서 백호정 터로 찾아갈 적에는 배화여자대학교 목련관 왼편 구석에 숨어있는 배화여중고 후문을 이용하면 걸음을 제법 아낄 수 있습니다.  [그림21] 지름길. 간혹 개방시간 중에도 닫혀 있는 경우가 있으니, 학교 정문 경비실에서 후문 개방 여부를 미리 확인할 필요가 있습니다. ⓒ김성희 아담한 문을 지나 잠시 걸어가면 저만치 앞으로 ‘필운대로5나길’이라 적힌 표지판이 보일 터인데, 여기서 파란 화살표가 가리키는 방향을 따라 왼편 골목으로 걸음을 이어가면 제대로 방향을 잡은 셈입니다.  [그림22] 파란 화살표가 가리키는 방향으로 ⓒ김성희 완만히 굽이진 골목에 들어서면 고즈넉한 모습의 한옥들과 옛집 자리에 새로 둥지를 튼 신식 건물들이 이래저래 뒤섞인 풍경을 만나게 됩니다. 무심히 볼라치면 쇠락한 도시의 한 자락에 지나지 않지만, 찬찬히 둘러볼 제에는 옛것과 새것이 나름의 질서 속에 어우러진 평범한 우리네 삶이 눈에 들어올 것입니다.  [그림23] 눈 내리던 날 골목길의 풍경 ⓒ김성희 누구에게나 꼭 같을 수는 없겠지만, 누구라도 한 번쯤은 뛰어놀았을 법한 골목길의 익숙한 모습은 언제 만나도 설지 않아 좋습니다. 하지만 처음 걷는 이 골목이 유난히도 눈에 익는 건 무슨 연유에서일까요? 꿈에서 보았던가, 잠결에 그렸던가 고개를 갸우뚱하지만, 쉽사리 답이 떠오르지 않습니다. 음... 아! 곰곰이 생각해 보니 오늘과 같이 봄바람이 살랑이던 즈음이었던 것 같습니다. 슬그머니 우리 곁을 찾아왔던 영화 한 편이 있었지요. 아련한 첫사랑의 기억을 되살려주던, 연연한 그녀의 미소를 건네주던 그 영화, 바로 ‘건축학개론’이 작년 이맘때 우리의 곁에 찾아왔었지요. 은막 위 넘실대던 골목길의 감성이 유난히 눈에 든다 싶었습니다.  [그림24] 영화 '건축학개론' 포스터 ⓒ영화 홈페이지 영화 속 풍경을 살며시 되새겨 보신다면, 건축학개론 숙제를 하기 위해 이 골목 저 골목을 기웃거리던 수연(수지)과 승민(이제훈)의 모습이 슬며시 떠오를 겁니다. 우연처럼 운명처럼 마주친 두 사람이 쭈뼛쭈뼛 걸음을 맞춰가던 그 골목, 슬근슬쩍 수연을 훔쳐보던 승민의 눈길에 설렘이 차오르던 그 골목이 바로 이 언저리이지요.

[그림26] 추억이 가득한 빈집 ⓒ영화 홈페이지 골목에 들어 두 번째 만나게 되는 전봇대 옆 작은 골목 안에 바로 그 빈집이 있는데, 영화에서처럼 사람이 살지 않는 듯 집 앞에는 건축 폐기물 자루만이 수북이 쌓여있습니다.  [그림27] 빈집 앞에서 ⓒ김성희 남몰래 대문을 밀고 들어서면 수연의 멍하니 깊은 눈빛을 마주하게 될 것 같지만, 대문에는 야속한 자물쇠가 가로걸려 있네요.  [그림28] 꼭 잠긴 대문 ⓒ김성희 사실 영화 속에서 두드러지는 지명은 이곳 인왕산 밑의 동리가 아닌 저 너머 정릉입니다. 하지만 스크린 위에 펼쳐진 고즈넉한 골목길 풍경은 상당 부분 서촌의 누하동에서 갈무리된 것인데요, ‘건축학개론’을 제작한 명필름의 사옥이 바로 이 근처 필운동에 자리하고 있으니, 평소 오고 가며 눈여겨보았을 서촌의 감성이 영화 속으로 옮겨간 것도 자연스럽다 하겠습니다.  [그림29] 첫눈이 오면 ⓒ영화 홈페이지 서촌의 감성과 영화의 여운에 자극을 받은 탓인지 아련한 옛사랑의 추억이 마음 한가득 차오르네요. 손가락 걸고 기약하던 고운 인연은 어디로 가버린 것인지, 갑자기 바람이 차가워지는 듯합니다. 김창완 아저씨의 쓸쓸한 읊조림을 되새기며 옛 기억을 애써 흩어 버립니다.  [그림30] 미운 건 오히려 나였어 ⓒhttp://music.daum.net 맑게 읊조리던 솔바람은 어디에 아름답던 옛사랑은 곱게 접어 넣어두고, 내 마음처럼 복잡하게 얽힌 전깃줄 아래로 발걸음을 이어갑니다. 저만치 보이는 인왕산이 조금씩 가까워진다 싶은 찰나, 시선을 가로막는 두 갈래 길을 만나게 되네요.  [그림31] 얽히고설킨 우리네 삶처럼 ⓒ김성희 ‘옥인3길 28’이라는 푯말이 붙은 빌라 앞에서 왼쪽 비탈로 잠시 더듬어 올라가면 오른편에 웅크리고 앉은 주택 앞으로 자그마한 공터가 나타납니다. 저만치 서 있는 범상치 않은 바위의 자태를 보니 제대로 찾아왔구나 싶네요. 바로 조여정 님이 말하던 그곳입니다.  [그림32] 봄 햇살 가득한 백호정 자리 ⓒ김성희 지금 우리가 디디고 있는 인왕산 남동쪽 기슭의 누상동樓上洞에는 ‘백호정’이라고 불리던 활터가 있었습니다. 사대부의 여섯 가지 기본 수양을 일컫는 ‘육예六藝’에도 포함될 만큼 활쏘기는 중요한 수양의 하나였기에, 도시와 지방의 곳곳에는 많은 활터가 만들어졌습니다.  [그림33] 남산 소파길 가에 숨어 있는 청룡정 활터 바위 글씨 ⓒ김성희 그리고 그 활터에는 으레 운치 있는 정자, 곧 사정射亭이 곁들여졌기에 ‘사정’이라고 하면 곧 활터를 가리킨다 해도 무방합니다.  [그림34] 인왕산 어귀에 자리한 황학정의 전경. 고종 광무 2년(1898) 경희궁 안에 지어졌으나 1922년에 원래 등과정登科亭이 있던 지금의 자리로 옮겨졌다. ⓒ문화재청 이와 같은 사정의 건립은 특히 왜란과 호란의 난리를 겪은 이후 매우 활발하게 이루어졌다고 하는데요, 인왕산 기슭의 서촌을 일컫는 ‘우대[上村]’ 일대에도 다섯 군데의 사정이 있어 ‘우대 오사정五射亭’이라는 말이 널리 쓰였다고 합니다. ‘오사정’이라 하면, 등과정登科亭·등룡정登龍亭·운룡정雲龍亭·대송정大松亭·풍소정風嘯亭을 말하니, 그 중 풍소정이 바로 백호정에 다름 아닙니다.  [그림35] 오원吾園 장승업張承業, ‘솔바람과 폭포[松風流水]’ 부분 ⓒ간송미술관 ‘풍소정’이라는 이름은 대략 ‘바람이 읊조리는 정자’ 정도로 새길 수 있겠으니, ‘바위 위에 서 있는 소나무에 바람 소리가 들린다’던 조여정 님의 묘사대로 백호정 부근의 바람 소리는 제법 운치가 있었던 모양입니다. 그 좋은 솔바람 소리를 지금도 들을 수 있으면 좋으련만 바위 주변에는 언제 잘려나갔는지 모를 소나무 등걸만이 덩그러니 남아 있네요.  [그림36] 솔바람은 어디에 ⓒ김성희 대신 이만치 다가온 봄기운 속에서 저만치 홀로 가을을 즐기고 있는 황금빛 잎새에 바스락바스락 봄바람이 일어 나름의 운치를 자아냅니다.  [그림37] 바스락바스락 봄바람의 읊조림 ⓒ김성희 혹 백호정의 풍취에 대한 기록이 없을까 싶어 옛글을 들춰 보니, 우리에게도 친숙한 정약용 선생의 글 중에 백호정의 솔바람에 대한 의미심장한 언급이 담겨 있어 눈길을 끄네요. 어느 여름날 누산정사에서 지은 잡시[夏日樓山雜詩] 산속의 흰 널문짝 홀로 쓸쓸한데 山裏蕭然白板扉 맑은 낮 산중 누각 뜰에 한가득 객들이 淸晝山樓客滿庭 (이하 생략) - 정약용, 『여유당전서與猶堂全書』 1집, 『시문집詩文集』 1권, 시詩

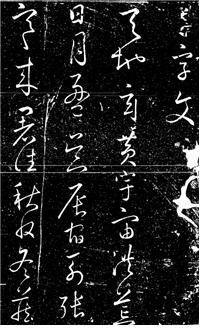

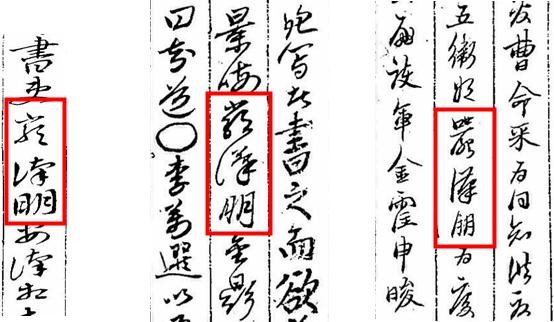

상상컨대, 빠듯한 신혼살림에 새집을 마련하고 더욱이 마음에 맞는 이름까지 붙여주었으니, 선생의 집 사랑에는 유난한 구석이 있었을 것입니다. 한양 최고의 명승으로 손꼽히던 삼청동의 잔디밭과 운치 좋은 백호정의 솔바람을 끌어다 허풍을 잔뜩 튀기고 있는 선생의 인간미가 사뭇 정겹게 다가오네요. 백호정의 솔바람이 그 좋은 삼청동과 함께 남산골 집 자랑에 초대를 받았으니, 그 바람의 읊조림이 얼마나 좋았을지 짐작해 볼 수 있는 대목이기도 합니다.  [그림38] 정약용 초상회 ⓒ한국학중앙연구원 하지만 선생이 애호하던 누산정사는 이제 그 흔적을 더듬어 볼 수조차 없고, 그 좋다던 백호정의 솔바람도 읊조림을 멈춘 지 이미 오래입니다. 백호정 바위에 소담히 피어있는 개나리는 옛이야기를 기억하고 있을는지 궁금하네요.  [그림39] 바위에 핀 봄볕 ⓒ김성희 말 없는 개나리 대신 시문으로나 옛 정취를 그려 볼 따름이지만, 빈터에 홀로 남은 바위는 들려줄 얘기가 적지 않은 듯합니다. 명필의 자취를 찾아서  [그림40] '백호정' 바위글씨 ⓒ김성희 백호정 자리를 지키고 있는 이 늠름한 바위 글씨는 조선 후기의 명필인 만향재晩香齋 엄한붕嚴漢朋(1685∼1759)의 글씨라고 전합니다. 듣자하니 엄한붕은 석봉石峯 한호韓濩(1543∼1605) 이후 제일인자로 일컬어지는 명필이었다고 하는데요, 그는 예서와 초서, 해서에 모두 능했던 모양입니다. 과연 그 명성에 걸맞게 바위에 서린 필치가 예사롭지 않습니다.  [그림41] 엄한붕이 초서草書로 쓴 천자문千字文 ⓒ한국학중앙연구원 문득 엄한붕이라는 이의 내력이 궁금해져 다시 옛글을 들추어 보니, 남다른 삶을 살았던 조선시대 서민들의 이야기를 엮은 『이향견문록里鄕見聞錄』에 마침 엄한붕의 이야기가 실려 있네요. 그 내용을 옮겨 봅니다. 엄한붕의 아들 엄계응嚴啓膺의「금금기錦衾記」에 다음과 같은 내용이 있다. 어린 시절, 집에 비단 이불 한 채가 있었는데 어머니께서, “이것은 중국 황제가 너의 아버지에게 윤필료潤筆料로 하사한 것이다.”라 하였다. 불초한 나는 단지 그 말을 기억할 뿐 그 일에 대해선 상세히 알지 못하였다. 금상 임진년에 삼종형 만호萬戶 대유씨大裕氏가 동지정사冬至正使 홍판서의 하료下僚가 되어 중국에 간 일이 있었다. 그가 연행 시에 기록한 바를 소매에 넣어 가지고 와서 나에게 보이며 이렇게 말하였다. “사신의 뒤를 좇아 뒤에서 바라보니 태화전太和殿 동쪽으로 등화문登化門이 보이고 그 옆에는 경화문景化門이 있었는데 거기에 「朝鮮國人 嚴漢朋書」라는 여덟 자가 쓰여 있었다. 내가 놀라서 물어보니, 지난날 옹정황제가 조선의 咨文을 보고 그 해서의 필법이 정묘한 데에 감탄하여 뒷날 칙사가 떠날 때에 한 필의 붉은 비단을 하사하여 보내면서, ‘자문을 썼던 자에게 「경화문」이란 편액을 쓰게 하여 그것을 가져와 여기에 걸게 하라’고 했다는 것이다.” 늙은 역관譯官으로서 그 일을 아는 자도 ‘지난날 중국의 칙사가 왔을 때에 향을 피우고 칙서를 읽은 뒤에 가져갔다’고 하였다. 불초한 나는 이 일을 안 뒤에 깜짝 놀라고, 우리 집에 예전에 있던 비단 이불이 그때의 물건이라는 것을 깨닫게 되었다. -유재건劉在建,『이향견문록里鄕見聞錄』권 8,「엄만향재한붕嚴晩香齋漢朋」 (윗글의 번역은 실시학사 고전문학연구회의 번역본을 참조하여 필자가 새롭게 다듬었습니다) 청나라 옹정황제도 탄복시켰던 솜씨라니 바위에 새겨진 글씨가 다시 보이는 듯합니다. 사사로이 적은 역사서인 『이향견문록』에 적힌 이야기를 어디까지 믿을 수 있을까 싶지만, 명실상부한 조선의 공식 역사기록인 『승정원일기承政院日記』에도 이와 유사한 내용의 기사가 수록되어 있어 흥미롭습니다. 이만선李萬選이 영접도감迎接都監의 말로 아뢰기를, “차비역관差備譯官이 와서 말하길, 칙사勅使가 글 잘 쓰는 이의 필적을 얻고자 하는데, 이전에도 칙사가 좋은 글씨를 구해 보고자 할 때에는 사자관寫字官으로 하여금 쓰게 하였기 때문에 대국 사람들이 사자관의 글씨를 많이 얻어가는 것이 평상시의 일이었습니다. 그런데 이번에는 사자관은 저리 두고, 반드시 글씨 잘 쓰는 사람을 불러다 쓰게 하여, 그 붓을 놀리는 모습을 직접 보겠다고 했다 합니다. 따라서 여항에서 글을 잘 쓴다고 하는 주경회朱景晦·엄한명嚴漢明·김정삼金鼎三 세 사람을 불러서 칙사가 머무는 관소에 들일 것을 바라는 뜻을 감히 아룁니다.”하니, 상께서 알았다고 전교하였다. (李萬選, 以迎接都監言啓曰, 差備譯官來言, 勅使要得善寫人筆跡, 而曾前勅使求見時, 以寫字官書之, 故寫字官筆跡, 入來大國者, 多所得見, 而皆是平常。今則除却寫字官, 必以善寫者書之, 而欲爲親見其揮灑云, 故閭巷間善寫人朱景晦·嚴漢明·金鼎三等三人招來, 入送館所之意, 敢啓。傳曰, 知道。)

또다시 아뢰기를, “차비역관差備譯官이 와서 말하길, 칙사가 글 잘 쓰는 이를 불러다 자기 부채에다 글을 써주길 청했다고 합니다. 전례에 따라 글 잘 쓰는 총융청교련관摠戎廳敎鍊官 주경회朱景晦, 서리書吏 엄한붕嚴漢朋·안한상安漢相 세 사람을 칙사가 머무는 관소에 들여 손수 고르도록 하십시오.”라 하였다. (又啓曰, 卽者差備譯官來言, 勅使請得善寫人, 寫其扇面云, 依前例善寫人摠戎廳敎鍊官朱景晦, 書吏嚴漢朋·安漢相等三人, 入送館中, 以爲自擇使寫矣。) 두 번째의 기사는 영조 5년(1729) 5월 25일의 기사로 좋은 글씨를 원하는 칙사의 요구에 ‘전례대로’ 응대하겠다는 보고를 담고 있습니다. 위의 기사들 말고도 『승정원일기』에는 엄한명, 혹은 엄한붕이라는 이름이 곧잘 등장하는데, 하나같이 ‘중국의 칙사가 좋은 글씨를 얻어가려 한다’는 종류의 내용입니다. 이런저런 정황을 살폈을 때, 『승정원일기』에 등장하는 엄한명과 엄한붕은 동일인이라고 보아도 크게 무리는 없을 것 같습니다. 아마도 ‘明’ 과 ‘朋’ 두 글자가 유사하여 사관이 혼동을 일으킨 것이 아닐까 싶은데요, 아무튼 이러한 실수 덕분에 현재에도 명필 하나를 두고서 이름 두 개가 쓰이고 있는 상황입니다(다만 여기서는『이향견문록』의 기록에 따라 엄한붕이라는 이름을 사용하도록 하겠습니다).  [그림42]『승정원일기』에 보이는 엄한명과 엄한붕의 이름 ⓒ규장각한국학연구원 어찌 되었든, 누구보다 글을 잘 쓴다 하는 사람을 골라 앉혀 놓은 것이 곧 ‘사자관寫字官’ 자리일 터인데, 그 사자관을 마다하고 일부러 여항의 사람을 불러다 중국 칙사의 요구를 들어주게 하고, 또 그것이 전례가 되어 굳어졌다니 엄한붕의 글솜씨는 실로 대단했던 모양입니다. 불현듯 일어난 궁금증에 옹정황제가 붉은 비단과 바꿔갔다는 엄한붕의 글씨에 대한 기록을 찾아보았습니다. 하지만 중국 역사서에 그의 이름이 등장하지 않음은 물론, 그의 글을 가져다 걸어 놓았다는 ‘경화문景化門’의 흔적 또한 찾을 수가 없네요. 대신 북경 자금성紫禁城 교태전交泰殿의 동쪽에 ‘경화문景和門’이라는 문이 있다는 사실과 더불어 그 문에 걸려 있는 현판 사진을 찾을 수 있었습니다. ‘백호정’ 글씨와 ‘경화문’ 글씨를 나란히 놓고 보니 묘하게 닮아 보이는 것은 기분 때문일는지요.  [그림43] 왠지 닮아 보이는 글자들 ⓒ김성희, 하지만 설혹 그 ‘경화문景化門’을 그 ‘경화문景和門’으로 볼 수 있다 하더라도, 그 글씨가 그 글씨일 가능성은 그리 높지 않아 보입니다. 청나라 가경 2년(1797)에 발생한 자금성 건청궁乾淸宮 화제 때에 교태전을 비롯한 주변의 전각들이 소실되어버렸고 현재의 건물들은 그 이듬해에 중건한 것이기 때문입니다. 1722년부터 1735년까지 제위에 있었던 옹정황제가 가져다 걸어 놓았다는 엄한붕의 글씨가 홀로 화마를 피할 수는 없었겠지요. 실증할 수 없는 역사의 틈새를 상상력으로 채워 보는 데 만족할 따름입니다.  [그림44] 단원檀園 김홍도金弘道, 송석원시사야연도松石園詩社夜宴圖 ⓒ한국의약박물관 그 밖에도 황제를 매료시킨 엄한붕의 글씨가 백호정 바위에 새겨지게 된 인연에 대해서도 살펴보았지만, 그 인연을 짐작해 볼 만한 단서는 쉽게 찾을 수가 없었습니다. 다만, 이 일대에서 활동하던 위항시인들의 모임 ‘송석원시사松石園詩社’에 엄한붕의 아들인 엄계응(嚴啓膺, 1737∼1816)이 소속되어 있었다는 사실로 미루어, 엄씨 일가와 백호정의 인연을 짐작해 보는 수밖에는 없겠네요. 이번에도 역시 실증할 수 없는 역사의 틈새를 상상력으로 채워 보는 데 만족할 따름입니다. 바위의 이야기를 기다리며  [그림45] 세월의 자취를 더듬으려 ⓒ김성희 지화자 좋던 활량들은 모두 떠나고 이름 높던 솔바람도 불어오지 않는, 쓸쓸히 홀로 남은 백호정 바위에 기대어 한참을 서 있습니다. 지나간 세월의 자취를 더듬으려 그 거친 표면을 쓰다듬어 보지만, 무심히 관조할 뿐 바위는 대답이 없습니다. 잠시 이대로 서 대답을 기다린 연후에 바위가 들려주는 이야기를 담아오도록 하겠습니다. *이 글은 영화의 공식 스틸컷을 저작권법에 맞게 인용하였습니다.* ※ 영화 스틸컷 출처 2. 건축학개론 1) 2) |

- BoardLang.text_prev_post

- [인물로 보는 역사] 이채연, 회색분자인가? 한성 근대화의 주역인가?

- 2014.10.15

- BoardLang.text_next_post

- [조선의 과거제도 속으로] 시험 전날

- 2014.06.17