유득공선생님을 따라가는 경복궁 답사

홍순민(중세사 2분과)

1770(영조 46)녀 음력 3월 초 엿새

영재(泠齋) 유득공(柳得恭)선생은

경복고궁(景福古宮)으로 들어갔다.

스승인 연암 박지원선생을 모시고

벗인 청장관 이덕무와 몇몇 지인들과 함께

서울을 답사한 지 나흘째 되는 날이었다.

첫날 삼청동, 둘째날 남산, 셋째날 낙산 일대를 거쳐

마지막으로 경복궁 터로 들어선 것이었다.

태조 초년에 처음 지어져

조선 제일의 공식적인 궁궐―법궁(法宮)으로 쓰이던 경복궁은

1592년 임진왜란에 왜군의 손에 불타버린 뒤

그 때까지 빈 터로 남아 있었다.

나는 238년의 세월을 뛰어 넘어 「춘성유기(春城遊記)」라는

유득공선생의 글 속으로 빨려 들어간다.

먼 발치에서나마 유득공선생 일행의 뒤를 따라가며

눈동냥 귀동냥을 한다.

그러다가 문득문득 오늘로 돌아와

경복궁을 뛰어 다니며 그 말씀한 것들을 찾아본다.

경복궁 터 남문 안에 다리가 있는데 다리 동편에

천록(天祿) 둘이 있고, 서편에 하나가 있다.

그것은 비늘과 갈기가 완연하게 잘 조각되어 있다.

그런데 서편에는 왜 하나만 있을까?

유득공선생은 남별궁 뒤뜰에서 등이 뚫려 있는 천록을 보았는데,

그것이 서쪽에 있던 것이 옮겨진 것으로 짐작되나

증명할 만한 근거가 없다고 안타까와 한다.

아! 천록…

바로 이것이 천록이라는 짐승이로구나.

얼른 오늘로 돌아와 보니 거기 있다.

영제교 동서편 금천 변에 각 한쌍씩 네 마리의 천록이 있다.

그 중에 하나는 아닌게 아니라 등이 뚫려 있다.

이 천록은 그러나 줄곧 제자리를 지키고 있던 것은 아니다.

일제 강점기에 이리저리 옮겨 다니며 수난을 당한 끝에

겨우 이 자리에 되돌아 온 것이다.

가련한 천록.

그러나 그나마 다시 제 자리로 돌아왔으니 불행중 다행 아닌가?

<그림 1> 19세기 말엽의 영제교와 천록.

<그림 2> 일제강점기 조선총독부 청사가 들어선 뒤에

<그림 2> 일제강점기 조선총독부 청사가 들어선 뒤에

제자리를 잃고 어느 구석으로 옮겨진 천록.

<그림 3> 돌아온 천록. 영제교 동남쪽에 있는 이 천록은 등에 동그란 홈이 패여 있다.

더 들어가 근정전 옛 터 기단 동쪽과 서쪽 모서리에는

돌로 된 개[石犬] 암수가 있는데,

암컷은 새끼를 한 마리 안고 있다.

전해지는 이야기에 따르면

이 개는 신승 무학대사가 남쪽의 도적을 향해 짖게 하려고 만들었다는 것이요,

개가 늙으면 뒤를 잇게 하려고 새끼까지 만들었다는 것이다.

하지만 임진왜란의 병화를 면하지 못하였으니 이것이 이 돌 개의 죄란 말이냐고,

그럴 듯하게 들릴지는 모르나 믿을 수는 없는 이야기라고유득공선생은 씁쓸히 웃으며 말한다.돌 개!

지금 근정전 상하 기단 전면 동서 모서리

난간 기둥을 받치는 돌 위에 앉아 있는 저 귀엽디 귀여운 것이 돌 개였구나.

그런 내력을 간직한 것이었구나!

지금 저 돌 개는 유득공선생이 보던 그 돌 개는 아니고,

나중 고종 초년 경복궁 중건 당시 다시 만든 것으로 보인다. 그렇기는 하나 그래도 그 자리를 지키고 있으니 얼마나 장한가! 듬직한 돌 개여.

<그림 4> 근정전 기단 동남쪽 모서리의 석견. 앞가슴에 새끼가 매달려 있다.

일제강점기 사진.

<그림 5> 한 때 창덕궁 후원에 있던 석견. 혹 이것이 유득공선생이 보셨던 바로 그 석견은 아닐지...?

근정전 기단 왼쪽과 오른쪽의 이석(螭石 : 蛟龍, 용의 새끼) 위에는

작은 웅덩이 모양의 돌―소와(小窪)가 얹혀 있다.

유득공선생은 이를 보더니, 근자에 송사(宋史)를 읽어 보니

이것이 좌사(左史) 우사(右史)의 연지(硯池)임을 알겠다고 한다.소와(小窪)?

잘 모르겠다.

지금 근정전 월대 좌우 모서리에는 아무 것도 없는데…?

드무라고 하는 커다란 청동 물동이가 있어야 하나

지금은 동서쪽 계단 뒤로 옮겨져 있는데…

소와라니? 소와라…

혹시 지금 교태전 서편 함원전 뒤 화계에 거북이 등 위에

네 마리 용이 엉켜서 물그릇을 만들고 있는 것이 있는데 그것 아닐까?

거북이가 아니라 흔히 귀부(龜趺)라고 부르는,

무거운 것을 지기 좋아하는 용의 새끼, 곧 이석으로 보고

그 위에 네 마리 용이 만드는 작은 물동이.

이는 유득공선생이 말씀하는 것과 같지 않은가?

그런데 일제시기 사진 가운데는

이것이 엉뚱한 자리에 있는 것이 보인다.

그렇다면 자리를 옮겨 다닌 것이 분명하니,

지금 함원전 뒤가 본디 제자리가 아니겠구나.

지금 내가 보고 있는 것이 정녕 유득공선생이 말씀한 그것,

근정전 앞에 있던 소와인가?

아, 이것이 그런 내력과 뜻을 가지고 있는 것이란 말인가?

어쩐지 한없이 잡아끄는 매력이 있다 했더니…

<그림 6> 일제강점기 경복궁의 어느 건물 모퉁이에 있던 모습.

<그림 7> 현재 함원전 뒤편 화계에 놓여 있는 모습.

근정전을 감돌아 북으로 가니 일영대(日影臺)가 있고,

일영대를 감돌아서 서쪽으로 가니 그곳이 바로 경회루의 옛 터이다.

터는 못 가운데 있는데, 무너진 다리가 있어 건너갈 수 있다.

진땀을 흘리며 그 다리를 조심조심 건너가 보니

경회루를 받치는 돌기둥들이 있다.

모두 48개인데 그 가운데 8개는 부러져 있다.

바깥 둘레의 기둥은 네모였고 안의 기둥은 둥글다.

구름 속에 나는 용을 새겼는데

유구(琉球) 사신이 세 가지 조선의 장관으로 꼽은 것 가운데 하나이다.

경회루야 대한민국 국민이라면 다 아는 곳.

그러나 지금 경회루 돌기둥은

유득공선생이 보았던 그 경회루 돌기둥이 아니다.

고종 초년 중간 당시 다시 지은 것이다.

용 조각이 화려했다던 그 돌기둥은 어디론가 없어지고

지금은 밋밋한 돌기둥이 경회루를 받치고 있다.

<그림 8> 경회루 돌기둥. 19세기 말 촬영. 바깥 둘레는 네모, 안의 기둥들은 원이다. 고종 초년에 다시 만들면서 용 조각은 생략하였다.

북쪽 담장 안에 간의대(簡儀臺)가 있고,

간의대 위에는 네모난 옥으로 된 받침대가 하나 있다.

간의대는 뚝 떨어진 곳에 우뚝 높이 솟아 있어

북쪽 마을의 꽃나무를 조망할 수 있다.

간의대?

지금 창경궁에는 관천대(觀天臺)라는 것이 있으나 경복궁에는 없다.

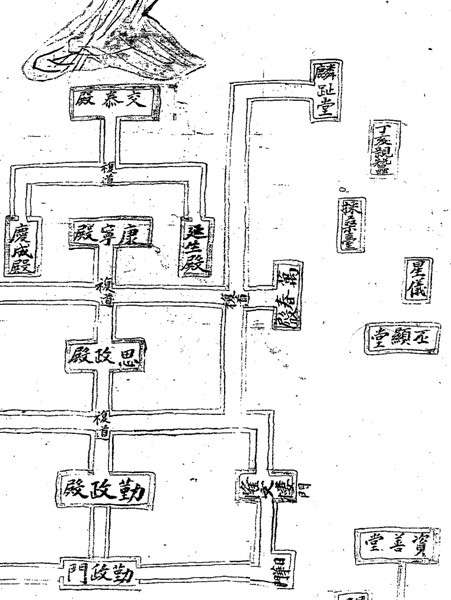

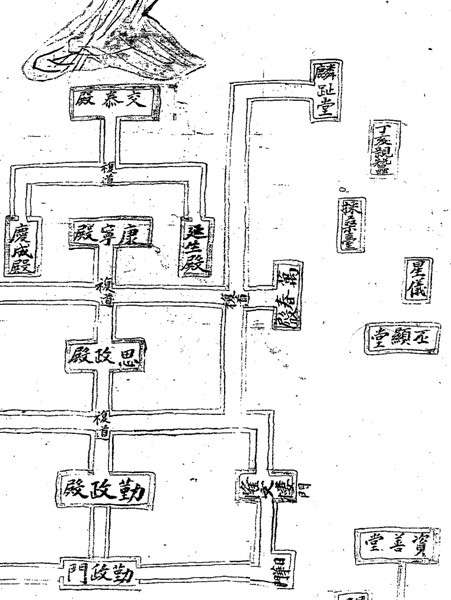

조선후기 경복궁도에 있는 성의(星儀)가 표기되어 있는데,

이것이 그것이려니…

<그림 9>

동쪽 담장을 따라 가다보니

삼청동의 석벽(石壁)이 죽 잇달아 솟아 있었다.

담장 안의 소나무들은 모두 10심(尋), 곧 24미터는 되어 보인다.

황새(鸛), 참새(雀), 해오라기(鷺), 가마우지(鷀)가

그 위에 집을 짓고 자고 있다.

순백색도 있고, 담흑색도 있고, 연홍색도 있고,

머리에 끈 같은 것을 드리운 놈도 있고,

부리가 숟가락 같은 놈도 있고, 꼬리가 가늘고 긴 놈도 있고,

알을 품고 엎드려 있는 놈도 있고,

나뭇가지를 물고 날아드는 놈도 있고,

서로 싸우는 듯 놀고 있는 놈도 있고,

그 소리가 코를 고는 것같은 놈도 있다.

솔잎은 다 말랐고,

소나무 아래에는 빠진 깃과 빈 알껍질이 많았다.

우리를 따라 다니던 윤생(尹生)이 새총에 돌을 끼워 쏘니

그 하나가 순백색 새의 꼬리를 맞추었다.

그러자 온 무리가 놀라 눈송이처럼 날아 오른다.아, 빈 경복궁에는 이렇듯 많은 새들이 와서 주인 노릇을 하고 있었구나.

쓸쓸한 경복궁을 이렇듯 아름답게 수놓으며 위로하고 있었구나.

황새 참새야 그렇다 치고,

해오라기, 가마우지까지도 와서 놀았구나.

고맙기 그지없다.

<그림 10> 겸재 정선의 「경복궁도」. 뒤편 저 나무숲에서 온갖 새들이 이 터를 지키고 있었던 듯.

1592년 임진왜란에 왜군의 손에 불타버리고

1868년 고종 5년 중건될 때까지 270여 년을 빈 터로 남아 있던 경복궁.

그 경복궁 빈터는 그저 텅 비어 아무 것도 없는 곳인줄만 알았더니

꼭 그런 것만도 아니었다.

거기에는 이렇듯 애틋한 흔적이 배어 있었다.

그런 사정을 유득공선생은 이렇게 생생하게 우리에게 전해준다.

유득공선생 덕분에 그 자리는 황량한 빈 터가 아니라

경복궁의 맥을 이어주며 소중한 보금자리가 되어 우리에게 다시 살아온다.

우리의 기억이 된다.

아! 글이란, 기억이란 이런거구나.

감사의 인사를 드리려니

선생 일행은 저쪽 경복궁 후원으로 갈 길을 가시고 계시다.

나는 지금 여기 엎드려 그분들에게 큰 절을 올린다.

[문화재사랑] 2008. 12. 홍순민(명지대 교수)